#53 - Été 2025

15mn d'inspiration entre deux Teams

La sphère MAGA comme “franchise idéologique”, les ressorts de la “brutalité ordinaire”, la nécessité d’un “pivot majoritaire” de l’écologie, la Let Them Theory, un indice de résilience numérique, le partenariat France Télévisions x Prime Video, le risque des coupes publicitaires, Folie Douce, L’Accident de piano … Elles ont fait (ou pas) l’actualité de ces dernières semaines, voilà la veille des idées utiles à la communication.

Bonne lecture et bonnes vacances ! ☀️

Temps de lecture estimé : 15 minutes

ZEITGEIST

MAGA, une “franchise idéologique”

C’est la thèse, très stimulante, proposée par Paul Vacca dans un texte publié dans Le Grand Continent. Pour lui, la force de la sphère MAGA (Make America Great Again) vient de sa capacité à se constituer en “franchise idéologique”, à même de susciter l’engagement de sa base - exactement de la même façon dont les franchises du divertissement comme Marvel, Star Wars, Harry Potter, le jeu Minecraft ou Taylor Swift parviennent à susciter l’engagement de leur fanbase.

Cette métaphore de la franchise appliquée à la politique permet de comprendre la façon dont fonctionne l’imaginaire trumpiste. Ce dernier propose un patchwork narratif, où l’on retrouve pêle-mêle : le récit du déclin américain, celui de l’élite corrompue contre le peuple, des récits complotistes (QAnon, deep state…), des récits identitaires (Amérique blanche, chrétienne, virile…), des récits économiques (anti-globalisme, industrie à sauver…), etc. Le point commun de ces récits multiples, qui peuvent par ailleurs être contradictoires les uns par rapport aux autres, c’est qu’ils résonnent tous émotionnellement avec la base.

“Si MAGA 2016 était un récit politique, MAGA 2024 est devenu une plateforme narrative totale épousant les stratégies des grandes franchises culturelles — de Marvel à Game of Thrones — où les récits sont conçus en écosystèmes narratifs : s’imbriquant, se recyclant, se répétant et se déclinant à travers une machinerie fictionnelle productiviste. Personnages archétypaux, arcs cycliques, promesse d’un monde à restaurer ou à défendre : ces univers se nourrissent de structures reconnaissables qui fidélisent et mobilisent ses publics”

À l’instar des franchises culturelles, précise l’auteur, les récits MAGA sont open-ended: ils ne sont pas faits pour trouver une conclusion, mais pour se relancer constamment. “À travers des boucles narratives délibérément infinies, chaque victoire proclamée engendre une nouvelle menace, relançant perpétuellement le récit depuis son commencement […] : chacun anticipe les rebondissements et la répétition maîtrisée — surprendre avec ce que l’on attend — ce qui crée une forme de rituel de connivence”.

Dernière caractéristique : le mouvement MAGA fabrique non seulement des récits, mais aussi une culture narrative où chacun — du leader aux trolls anonymes — devient contributeur. À l’instar des grandes franchises du divertissement, analyse Paul Vacca, le mouvement MAGA propose un “imaginaire habitable”, c’est-à-dire un monde qui consiste à “proposer un univers dans lequel on peut entrer, rester, s’investir et vivre des expériences prolongées, émotionnelles et communautaires”, un “espace étendu dans lequel le public peut pénétrer et s’approprier des signes, des rôles, des éléments de langage ou des rituels”.

À la fin de l’article, l’auteur finit par y voir une potentielle brèche : et si le phénomène de franchise fatigue, tant craint par les grandes entreprises du divertissement américain, pouvait aussi affecter l’univers MAGA ? Pour Paul Vacca, “la fiction politique de MAGA ne craint pas la vérité factuelle, mais a une peur bleue de l’ennui : c’est sa kryptonite”.

“Si chaque arc narratif doit se refermer sur un cliffhanger, chaque victoire se muer en trahison, chaque ennemi revenir sous un nouveau masque, alors le récit s’expose à la saturation. L’univers MAGA, en se nourrissant exclusivement d’indignation, de répétition et de chaos, ne court-il pas le risque de ne plus rien provoquer du tout ?”

Après la mode de “les politiques sont comme des marques”, voilà une étape supplémentaire franchie avec cette métaphore filée de la franchise de divertissement.

Penser la “brutalité ordinaire”

Dans une note publiée à la Fondation Jean-Jaurès, Lennie Stern propose une analyse des ressorts de ce qu’elle appelle la “brutalité ordinaire”. Tout se passe comme si, aujourd’hui, la brutalité s’était installée non comme la conséquence d’un événement-choc mais comme l’effet d’une multitude de formes banales, apparemment neutres, qui organisent l’expérience quotidienne et qui ont contribué à installer la brutalité comme une composante ordinaire de la vie sociale.

“Cette brutalité ordinaire est le produit composite d’une série de basculements politiques, économiques, techniques et culturels qui, mis bout à bout, ont recomposé l’arrière-plan de nos vies collectives”

Quelques exemples : la publicitaire voit dans la tendance du warcore (habits militaires) une façon d’afficher une “disponibilité à l’hostilité ambiante”. Dans les vidéos qui sont les plus virales sur TikTok, dans les mèmes ou dans les réels, elle note que l’esthétique dominante est celle du brut – “cuts toutes les 0,3 secondes, sons compressés, aucun espace pour la respiration ou le recul”, écrit-elle. Cette nouvelle grammaire de la visibilité tend à rendre sincère tout ce qui n’est pas poli ou amorti : “le rythme devient critère implicite de légitimité […]. La lenteur n’est pas tolérée, elle est mécaniquement effacée”.

Le passage le plus convaincant de la note concerne la façon dont la brutalité est aujourd’hui intériorisée par une notion érigée en mantra contemporain : la résilience. Dans les salles de sport et de fitness, on cherche à “gagner en mental”, à “repousser les limites”, l’important étant d’apprendre à encaisser le choc.

Dans les conférences TEDx, le burn-out est mis en scène comme une façon de mieux rebondir, autorisant des reconversions ou des changements de trajectoire bienvenus, comme si l’effondrement psychique était un élément à part entière d’une carrière réussie.

La fiction, elle aussi, participe de cette valorisation de la résilience, via une mutation des enjeux narratifs : ce qui structure l’intrigue d’un nombre croissant de séries et de films, note l’autrice, ce n’est plus le choc initial ou la quête de réparation, mais la manière dont les personnages apprennent à subsister dans un monde durablement instable. C’est le propre de la série The Leftovers (2014-2017), au cours de laquelle la disparition inexpliquée d’une part de la population n’entraîne ni soulèvement collectif, ni recomposition idéologique – juste un vide, qui perdure désespérément.

Une question perdure sur le sens du lien de causalité : sont-ce ces dispositifs qui concourent à la brutalité du monde, ou est-ce parce que le monde est brutal que ces dispositifs le deviennent à leur tour ? Ce qui nous frappe, c’est la façon dont la “brutalité ordinaire”, jusqu’alors camouflée ou enrobée dans la consommation ou la fiction, est à présent exposée au grand jour. Comme s’il fallait désormais former les gens à encaisser la brutalité, façon “formation continue”.

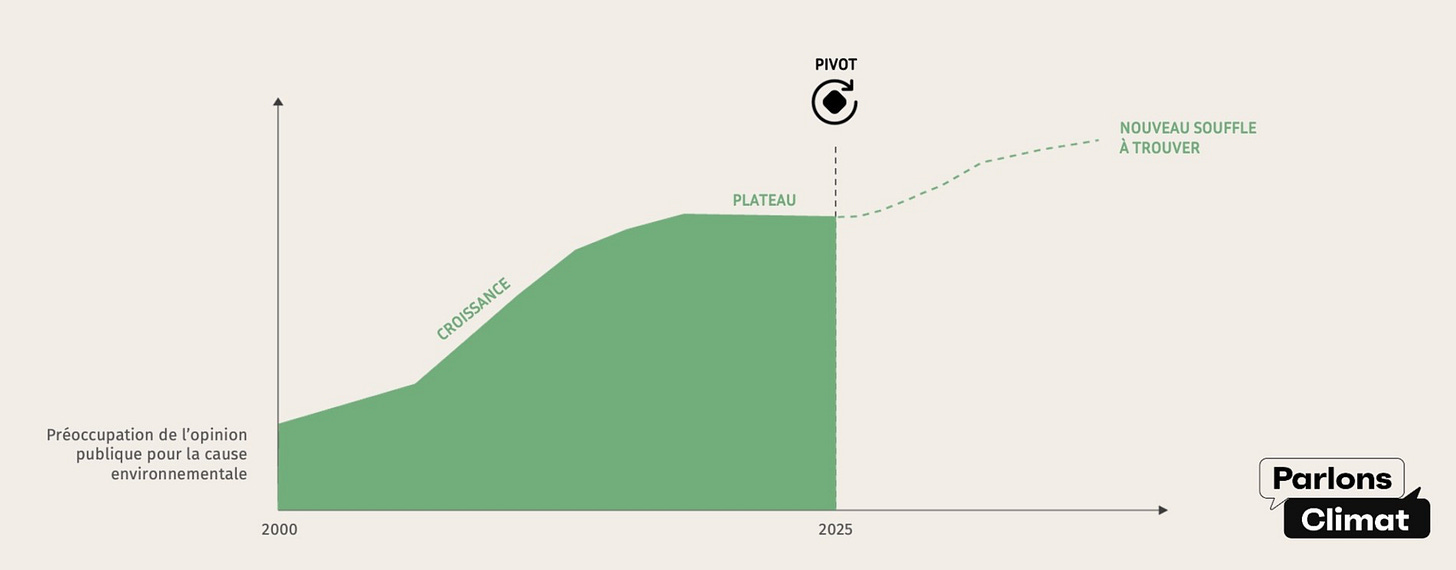

Vers un pivot majoritaire de l’écologie ?

Une note, co-publiée par l’ONG Parlons Climat et l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), examine les stratégie des acteurs de l’environnement en France. La thèse avancée est la suivante : nous entrons dans une nouvelle phase où les stratégies traditionnelles d’influence, dites “minoritaires”, ont atteint leurs limites, nécessitant de réaliser un “pivot majoritaire”.

Les stratégies d’influence minoritaire sont basées sur l’idée d’une “minorité cohérente et persistante créant un conflit pour influencer la majorité”, écrivent les auteurs, poursuivant l’ambition d’opérer “un changement de normes majoritaires”. Ces stratégies ont été cruciales pour mettre l’écologie à l’agenda politique et médiatique, ainsi que pour renforcer sa place dans l’opinion. “De l’Accord de Paris au Green Deal, les stratégies minoritaires ont réussi à puissamment influencer les responsables politiques à prendre des engagements forts”.

Toutefois, cette logique d’influence atteint ses limites : par exemple, il y a désormais une proportion aussi élevée de personnes estimant que l’on parle insuffisamment du climat que de personnes estimant qu’on en parle trop dans les médias – alors que les premiers étaient bien plus nombreux que les seconds il y a quelques années.

“Nous ne sommes pas dans une phase de retournement ou d’essoufflement général du projet de transition dans l’opinion publique.

Nous sommes à la fin d’une phase de mise à l’agenda, de sensibilisation et de mobilisation. Suffisamment visible et installée, la cause environnementale atteint aujourd’hui certaines limites de croissance, elle génère même des contre-réactions, et fait l’objet de politisations et de clivages nouveaux.

Nous sommes au début d’une nouvelle phase de politisation et de mise en œuvre d’un sujet qui, originellement minoritaire, est devenu omniprésent et affronte donc de nouveaux obstacles. Nous proposons l’idée de “pivot majoritaire” et proposons plusieurs pistes d’action pour penser ce passage vers une nouvelle phase”

Plusieurs pistes sont évoquées pour réaliser ce “pivot majoritaire”, parmi lesquelles :

Diversifier l’incarnation

Parce que “les critiques actuelles concernent aujourd’hui davantage les écologistes eux-mêmes que leurs idées”, les auteurs estiment qu’il est nécessaire de mettre en lumière la diversité des émetteurs qui portent des idées écologiques. L’étude cite le Shift Project, Banlieues Climat, le Mouvement Impact France ou encore Église verte comme des exemples d’organisations qui, chacune à leur manière, incarnent une écologie ancrée dans des groupes politiques et sociaux dont la voix était moins représentée en France.

“Quand on peut, on veut”

L’étude inverse l’adage bien connu, pour montrer que les pratiques durables ne seront désirables que si elles sont rendues possibles. Autrement dit : ce sont les capacités d’agir qui créeront du vouloir de changement. Plutôt que d’insister sur la seule injonction à changer soi-même ses pratiques, il faut que l’action publique et les acteurs privés fassent leur part de travail.

Cela rejoint notre conviction : alors que ces dernières années, l’écologie était de plus en plus devenue un sujet individuel (les fameux “petits gestes”, le bilan carbone, etc.), il faut qu’elle redevienne un sujet de politiques publiques et d’engagements d’entreprises. Dans un moment de backlash, ces dernières peuvent reprendre la part de leadership sur la question environnementale.

SIGNAUX FAIBLES

Le Stade Lavallois (Ligue 2) choisit de conserver le même maillot pour la saison à venir

Alors que la reprise des matchs de Ligue 2 masculine approche à grands pas, le Stade Lavallois MFC a frappé fort ! Le club a décidé de conserver son maillot de l’année dernière pour la saison 2025-2026, taclant la tendance actuelle qui incite certaines équipes à multiplier les tuniques (domicile, extérieur, third, fourth, entraînement…).

« Un geste fort, à la fois écologique, économique et symbolique, qui s'inscrit dans notre engagement pour un football plus durable. Moins produire, mieux consommer, donner du sens : tel est l'esprit de cette décision »

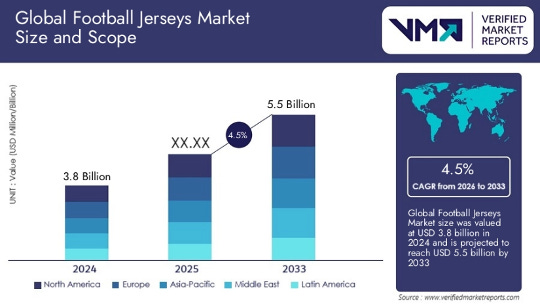

Bien sûr, le maillot reste le support phare de l'identité d’un club, fruit d’un long processus créatif impliquant de nombreux acteurs. Mais il répond aussi et surtout à des enjeux cruciaux en matière de business et de marketing, comme en attestent les chiffres de Verified Market Reports. Le marché mondial des ventes de maillots de football, estimé à 3,8 milliards de dollars en 2024, pourrait effectivement atteindre 5,5 milliards de dollars d'ici 2033. Une dynamique confirmée sur Franceinfo par Yannick Maspimby, chef d'équipe chez Puma : “Les maillots sont véritablement des éléments pour vendre localement et aussi étendre l'image de marque.”

Laurent Lairy, président du Stade Lavallois, confie dans Ouest-France que cela lui “grattait le nez depuis un moment, de prendre cette décision”. Il poursuit dans L’Équipe :

“À chaque début de saison, on fait fabriquer des maillots en Asie qui font le tour du monde avant d'arriver sur le dos des joueurs et de nos supporters. Le bilan carbone d'un tel fonctionnement est catastrophique”

Même si le geste est sans doute motivé par des considérations autant économiques qu’environnementales, il marque néanmoins une volonté claire : celle d’inscrire le football dans une démarche plus responsable et durable. En privilégiant la sobriété, les dirigeants de Laval font un geste symbolique que l’on appréciera à sa juste valeur. Un choix rare et courageux.

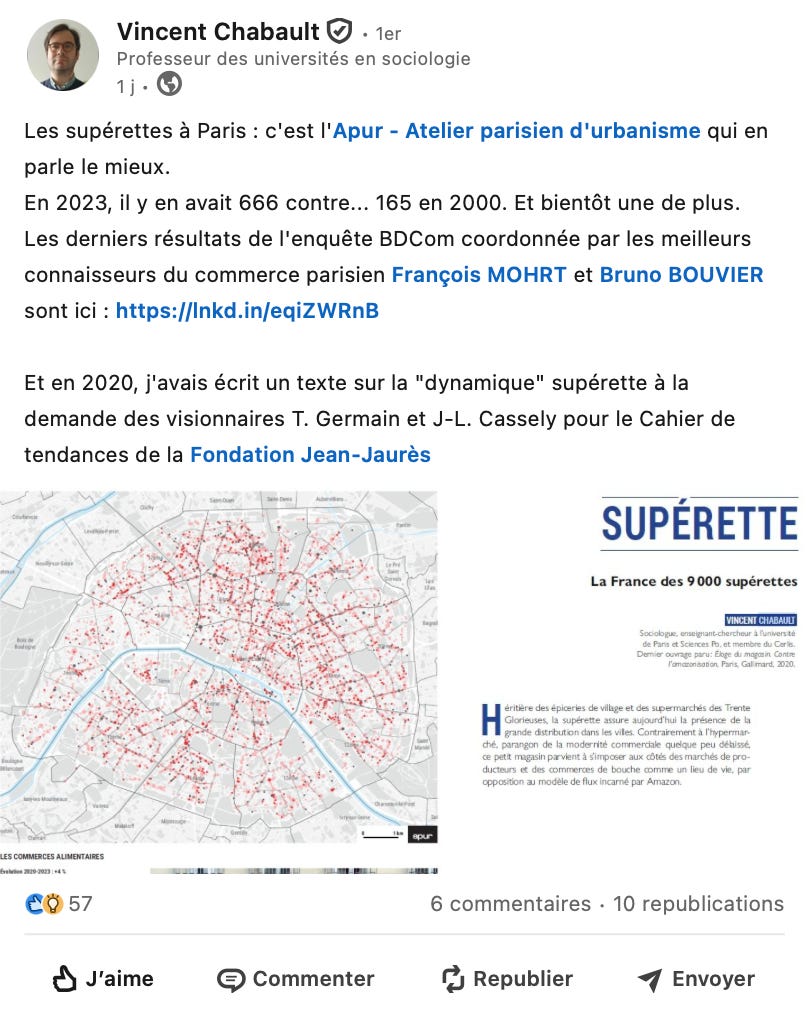

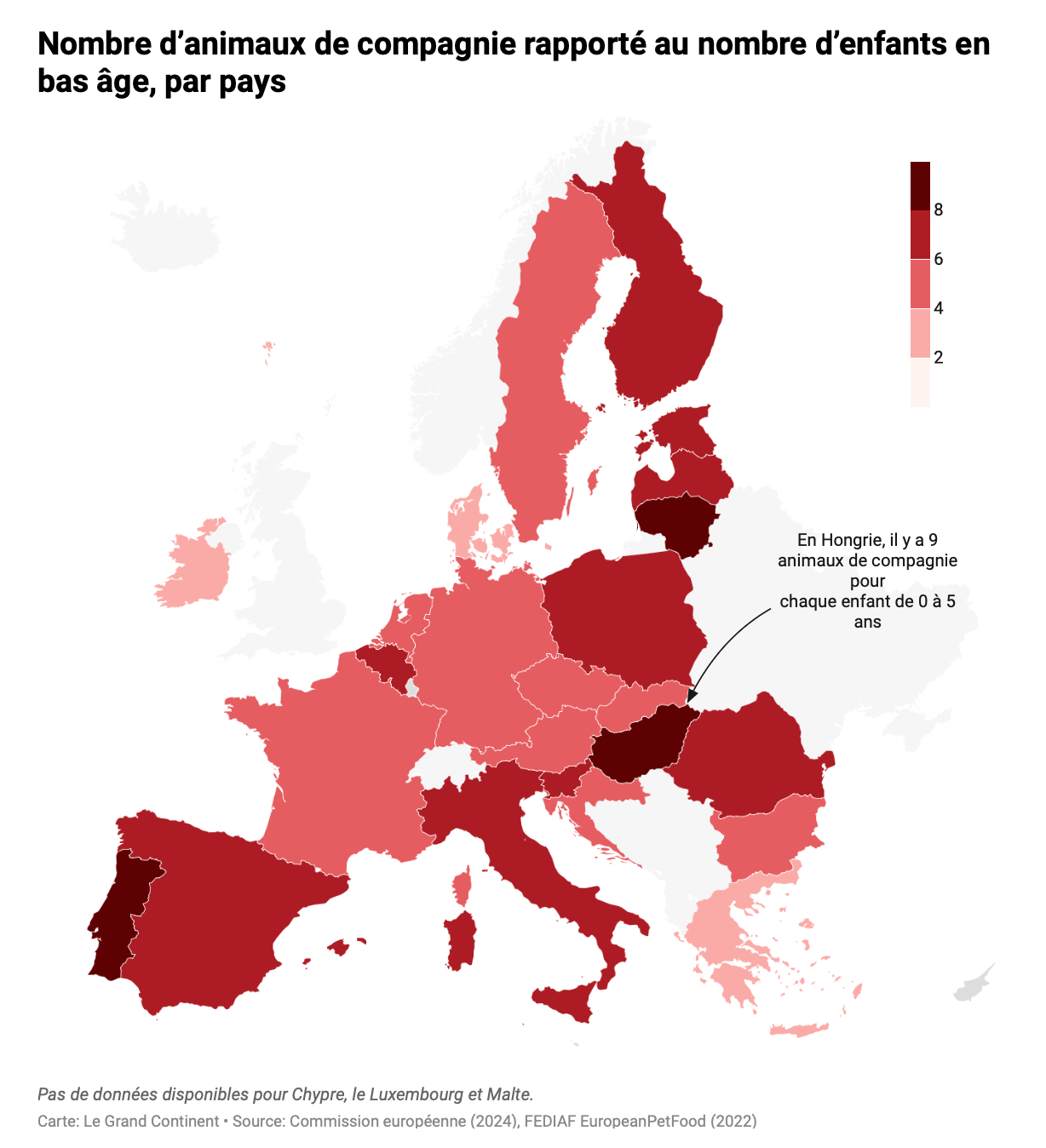

En Europe, il y a six fois plus d’animaux domestiques que d’enfants

C’est l’objet d’un article dans Le Grand Continent, data visualisation à l’appui.

Selon les chiffres de la Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF), il y aurait au total plus de 200 millions d’animaux de compagnie dans les pays de l’Union, dont 145 millions de chiens et de chats, pour 450 millions d’habitants.

En moyenne, il y a six fois plus d’animaux domestiques que le nombre d’enfants de 0 à 5 ans. On apprend que le ratio varie considérablement d’un État membre à un autre : en Irlande et en Grèce, les chiens et les chats sont de 2 à 3 fois plus nombreux que les enfants en bas âge, tandis que le ratio atteint 9 en Hongrie et au Portugal.

La tendance atteint également la Chine, ce qui entraine de sérieux remous internes. La possession de chiens et de chats est visée par certains nationalistes chinois qui dénoncent une “influence néo-impériale”. L’ancien professeur à l’université de Tsinghua, Zhao Nanyuan, considère par exemple que l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la prise en compte croissante de leur bien-être sont liées à la diffusion d’un mouvement occidental en faveur du droit des animaux.

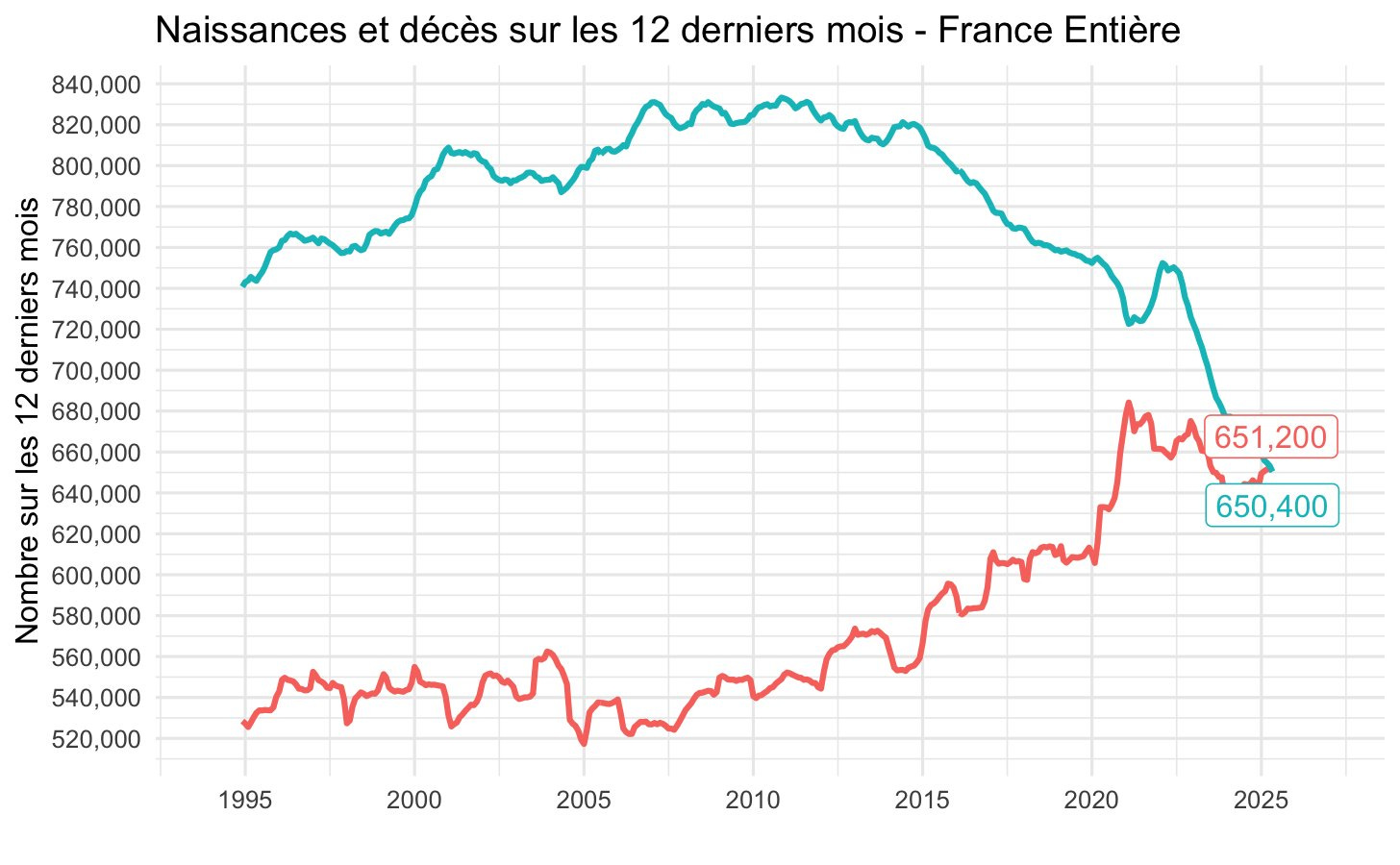

Une statistique à mettre en parallèle avec une information récente : en France, pour la première fois depuis 1945, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances.

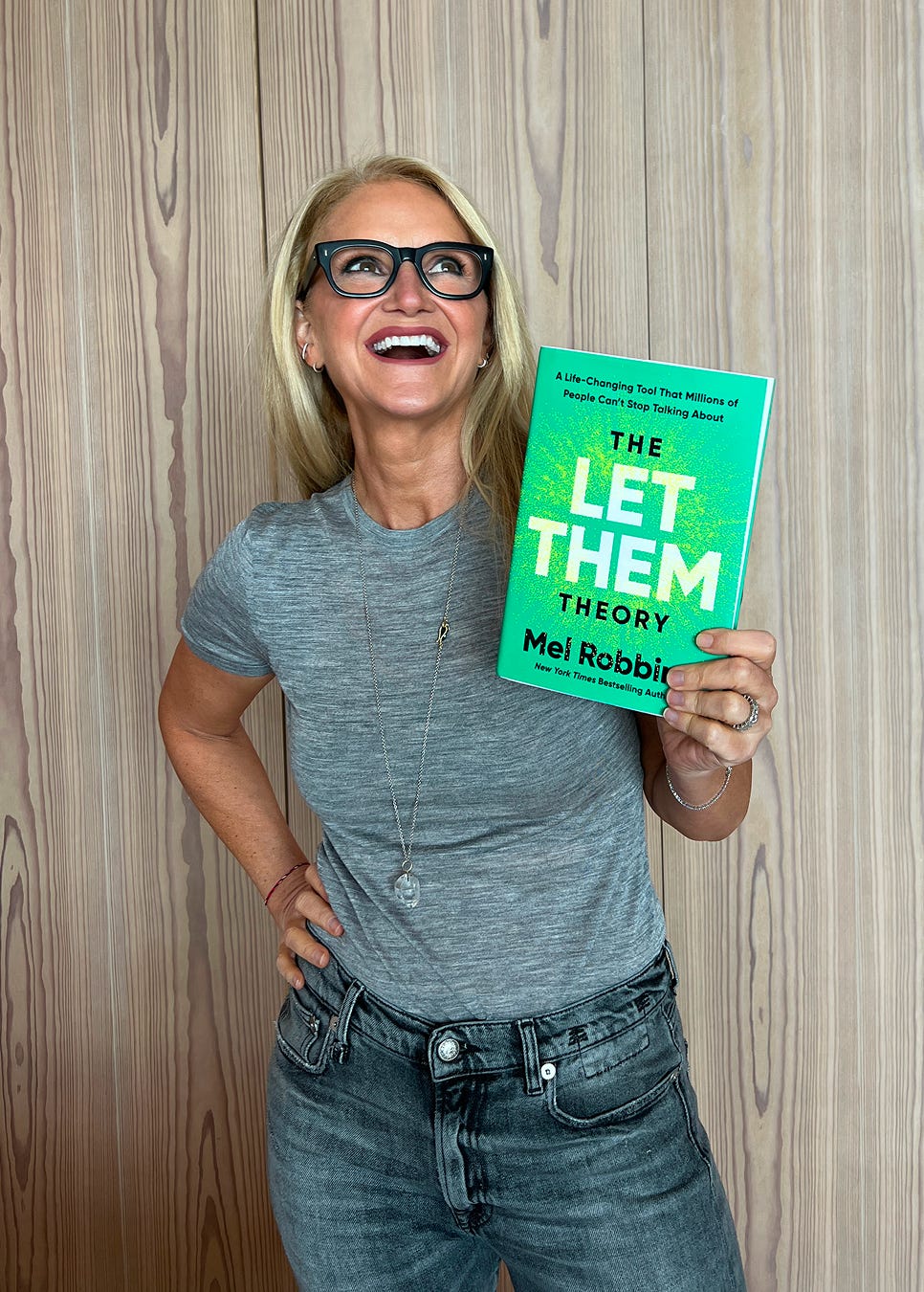

Le succès de la “Théorie Let Them”

Dans un article du journal Le Monde, on apprend l’incroyable succès de librairie de Mel Robbins, star américaine du développement personnel. Publié en décembre 2024, The Let Them Theory figure toujours en tête des ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’ouvrage, traduit en 56 langues, s’est déjà vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde et vient de paraître, en français, sous le titre : La Théorie Let Them.

En quoi consiste-t-elle ? Si des gens ne se comportent pas comme vous l’espériez… laissez-les, let them. S’ils vous jugent, vous critiquent, let them. Ce n’est pas une invitation à lâcher prise, mais plutôt à refuser de gaspiller son énergie dans ce qui ne dépend pas de nous. “Si ça vous semble proche du stoïcisme, ça l’est”, précise Mel Robbins. À la lire, il serait vain de chercher à amener quelqu’un à changer de comportement, y compris pour l’aider : just let them …

Ce qui frappe la journaliste du Monde Guillemette Faure, c’est la manière dont Mel Robbins a su créer un écosystème multi-média où tout s’auto-alimente - de son compte Instagram (10,2 millions de followers) à son podcast “The Mel Robbins podcast” (chaque semaine parmi les cinq meilleures audiences d’Apple Podcasts).

“Elle publie des "stories” quotidiennement et, lorsqu’une idée accroche, elle en fait un podcast, voire un livre. L’ouvrage Let Them s’appuie en réalité non pas sur une anecdote familiale, mais sur la viralité d’une “story” Instagram de 2023, dans laquelle elle disait avoir entendu parler d’une approche Let them”

Comme Mel Robbins le précise elle-même, la “Let Them Theory” n’est pas une “Fuck Them Theory” : il ne s’agit pas de laisser de côté les gens, simplement de renoncer à les faire changer. Une bonne nouvelle, à l’ère de la polarisation croissante des relations intimes et interpersonnelles …

TECH & IA

Les chefs d’entreprise reconnaissent désormais que l’IA détruira des emplois

“Les langues se délient”, titre le Wall Street Journal. Alors que jusqu’à présent, rares étaient les chefs d’entreprise qui étaient prêts à reconnaître ouvertement l’ampleur de la possible disparition des emplois de bureau, le quotidien économique note une récente évolution.

Chez JPMorgan Chase, Marianne Lake, directrice des services bancaires aux ménages et communautés, a annoncé aux investisseurs en mai qu’elle prévoyait une baisse de 10 % de ses effectifs dans les années à venir, en raison des nouveaux outils d’IA.

Le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a affirmé en mai que la moitié des emplois de niveau débutant pourraient disparaître d’ici un à cinq ans, entraînant un taux de chômage de 10 % à 20 % aux États-Unis, selon un entretien accordé à Axios. Il a exhorté les chefs d’entreprise et le gouvernement à cesser d'“enrober” la situation.

Le directeur général de Shopify, Tobi Lütke, a récemment déclaré à son personnel que l’entreprise ne recruterait pas, à moins que les responsables prouvent que l’intelligence artificielle ne peut pas effectuer le travail (!).

Mais la prise de parole la plus remarquée a été celle du PDG de Ford Motor. Lors d’un entretien accordé à l’auteur Walter Isaacson lors du festival Aspen Ideas, Jim Farley a déclaré que l’IA allait remplacer pas moins de la moitié des cols blancs aux États-Unis.

Évidemment, plusieurs dirigeants de la tech estiment que ces craintes sont exagérées. Brad Lightcap, directeur des opérations d’OpenAI, a dit la semaine dernière dans le podcast « Hard Fork » du New York Times qu’il ne pensait pas que l’impact sur les employés débutants serait aussi rapide et radical que certains le prédisent. “Nous n’avons pas encore observé de remplacement en masse de ces postes”, a-t-il précisé.

Notons qu’à ce stade, les grands patrons français se font plutôt discrets sur le sujet. Un réflexion nous vient : elle paraît dystopique, mais la question pourrait bien se poser très prochainement. Assistera-t-on à l’émergence d’une RHE, Responsabilité Humaine de l’Entreprise, pour désigner ces entreprises qui pourraient remplacer des humains par des IA, mais qui s’engagent à préserver la main-d’oeuvre humaine ?

L’étrange plume de ChatGPT

Dans Le Monde diplomatique, Frédéric Kaplan, professeur d’humanités numériques à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, s’est penché sur la langue utilisée par ChatGPT pour générer ses propositions de texte. Sa “signature” repose sur l’usage récurrent de deux figures de styles élémentaires :

La première consiste à enchaîner deux syntagmes de sens contrastés, selon une structure du type : « Ce n’est pas ceci, c’est plutôt cela », ou encore « Ce n’est pas seulement…, mais c’est aussi… ». L’une installe une attente, une hypothèse ou une croyance ; l’autre la renverse. Appelons cette figure un « diptyque pivot ».

La deuxième structure repose sur un rythme ternaire : une séquence de trois propositions qui s’amplifient ou se complètent. Il peut s’agir de trois verbes, de trois phrases brèves ou d’une montée progressive en trois temps vers une idée plus dense : « C’est un système qui contraint, qui renforce, qui verrouille. » Nommons-la simplement « triptyque rythmique ».

Si ces deux figures de style constituaient déjà dans l’Antiquité une grammaire stylistique minimale, notamment chez Cicéron, l’auteur déplore une “homogénéisation formelle”, qui se répand dans un nombre incalculable de textes qui circulent sur les réseaux sociaux, dans des billets de blog et parfois même dans des articles de presse. “Le fait qu’on puisse identifier à l’œil nu ces deux figures […] témoigne peut-être d’un processus de recomposition textuelle de grande ampleur”.

Le problème, c’est que ces textes générés servent désormais à l’entraînement des futurs modèles de langage - une boucle qui amplifiera nécessairement le phénomène. Dès lors, “une course contre la montre s’engage : identifier au plus vite la signature de ces textes”, afin de les exclure des futurs jeux de données d’entraînement. “Comme l’écrirait GPT : ce n’est pas seulement une question de rhétorique, c’est un enjeu pour la diversité, le langage, la pensée”.

Avis aux marques qui sur-utilisent ChatGPT pour prendre la parole : le risque d’indifférenciation de vos contenus est réel. Un concepteur-rédacteur, c’est plus cher, mais plus humain, et plus vrai (cf. réflexion précédente).

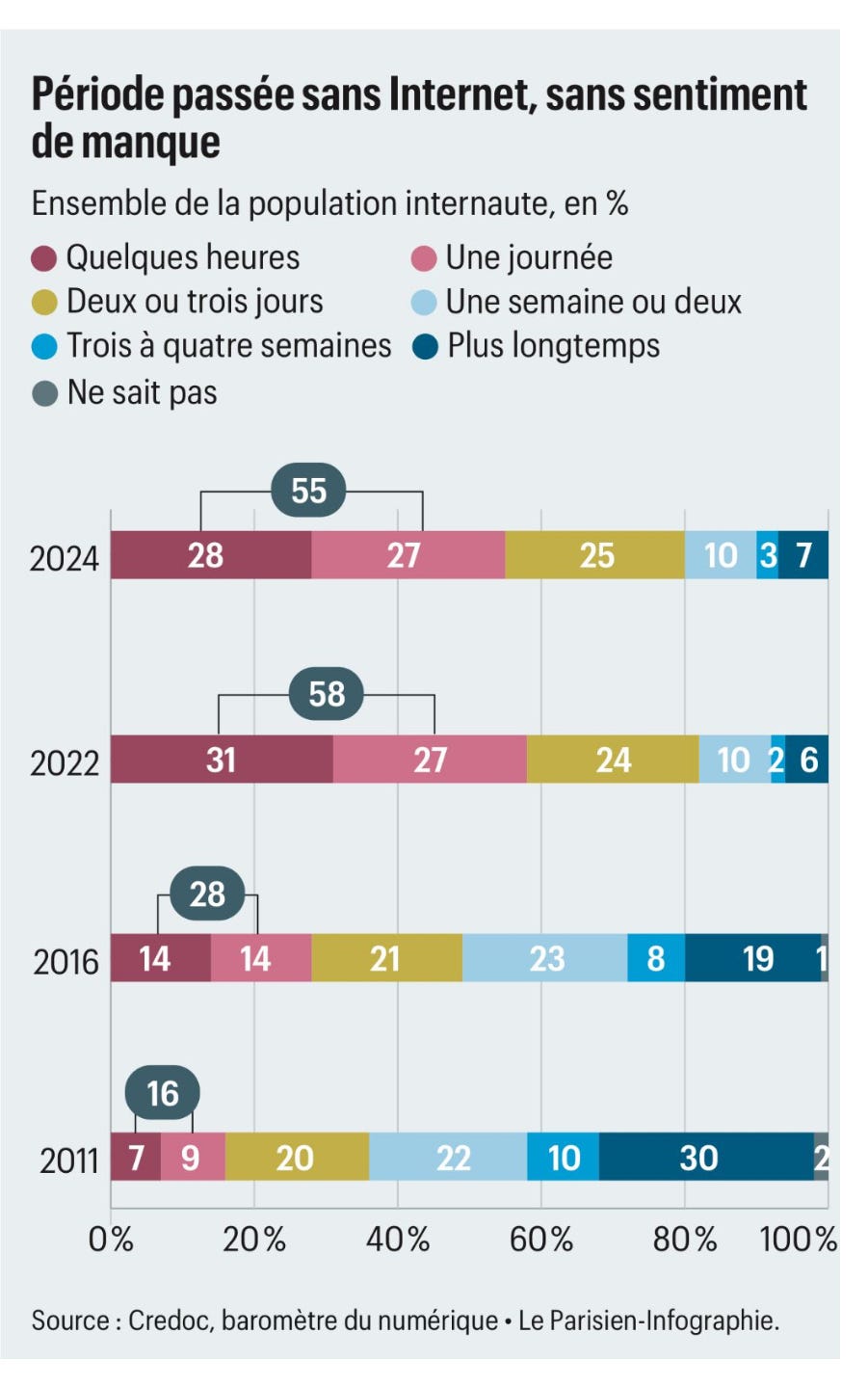

Lancement d’un indice de dépendance des entreprises au numérique

Depuis les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, dix entreprises (dont RTE, la Poste, MAIF, la SNCF, la Caisse des Dépôts, Ouest-France) ont lancé un indice de dépendance des entreprises au numérique, baptisé IRN (Identité de Résilience Numérique).

L’initiative est partie d’un constat : aujourd’hui, “seulement 1 % des dépenses des entreprises françaises dans le numérique vont dans des solutions françaises. En découlent des dépendances à des solutions majoritairement américaines, souvent sur des données très sensibles” (Ouest France).

Un collectif d’entreprises publiques et privées a donc souhaité doter l’Europe d’un indicateur, qui doit permettre de mesurer l'autonomie numérique au sein des organisations pour mieux limiter la dépendance aux solutions extra-européennes. L’initiative part de France mais est à vocation européenne.

“Les mesures de l’indice se situeront à trois étages. Mettre en évidence les dépendances des applications critiques depuis l’interface de l’usager jusqu’au stockage. Exemple : pour le bulletin de paye, qui intervient dans sa conception jusqu’à l’envoi ? Deuxième étage : mesurer la part des provenances des achats pour ses solutions numériques. Et, en dernier, mesurer les critères de gouvernance face aux choix de ces solutions” (Ouest France)

Une initiative à saluer : objectiver notre dépendance numérique est une étape importante. Mais la vraie question, n’est-ce pas celle de l’existence ou non de réelles alternatives technologiques européennes ?

ACTUALITÉS MÉDIA

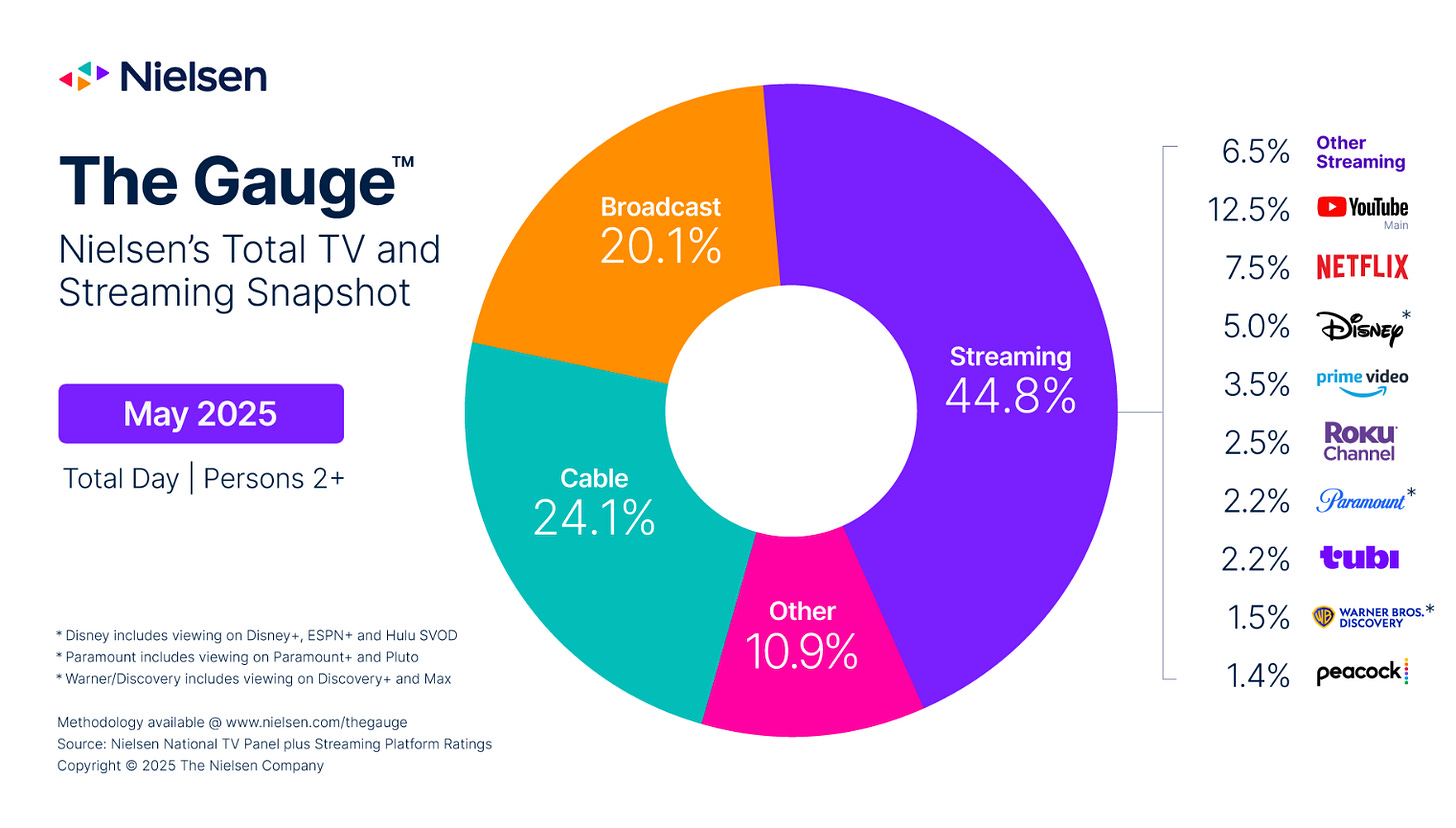

Pour la première fois, aux États-Unis le streaming dépasse la TV traditionnelle

D’après des données collectées par Nielsen, le mois de mai a été historique aux États-Unis : pour la première fois, le streaming a dépassé l’utilisation combinée de la diffusion hertzienne (broadcast) et du câble dans l’utilisation totale de la télévision.

En mai 2025, le streaming représentait 44,8 % de l’audience télévisuelle, soit sa plus grande part à ce jour, tandis que la diffusion hertzienne (20,1 %) et le câble (24,1 %) totalisaient ensemble 44,2 % de l’audience.

Entre 2021 et 2025, le streaming est devenu le format dominant, avec une hausse de 71% de son usage. De son côté, la télévision traditionnelle, via la diffusion hertzienne et le câble, a décliné (respectivement en baisse de 21 % et 39 % par rapport à mai 2021)

L’audience de Netflix a augmenté de 27 % depuis mai 2021, et la plateforme a enregistré la plus grosse journée de l’histoire du streaming grâce à deux matchs exclusifs de la NFL diffusés en direct le jour de Noël 2024.

Les services gratuits ont été un moteur majeur du succès global du streaming. En particulier, YouTube principal (hors YouTube TV) a connu une croissance constante et significative, en hausse de plus de 120 % depuis 2021. YouTube a représenté 12,5 % de toute l’audience télévisée en mai, marquant sa quatrième hausse mensuelle consécutive et atteignant la plus grande part télévisuelle jamais enregistrée pour un service de streaming.

Une réflexion rapide sur YouTube : en s’intégrant dans les télécommandes, ce sont les usages qui ont changé - les gens visionnent désormais des contenus YouTube plus longs, directement sur leur téléviseur. Une autre statistique est impressionnante : entre 30 et 40% du contenu YouTube est visionné sur des télés. Pour autant, la plateforme américaine n’est toujours pas tenue responsable de ses contenus, au contraire des chaînes de télévision traditionnelles …

Prime Video diffuse désormais les chaînes de France Télévisions

Seulement quelques jours après l’annonce d’un partenariat entre TF1 et Netflix, c’est au tour de France Télévision d’annoncer un “accord historique de distribution” avec un autre géant américain du streaming, Prime Video (Amazon). Depuis le 3 juillet, les utilisateurs de Prime Video peuvent accéder, sans quitter l’application, aux chaînes en direct France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info, ainsi qu’aux programmes en replay et en avant-première, y compris les exclusivités du groupe public.

Au total, ce sont près de 20 000 contenus qui rejoignent ainsi le catalogue d’Amazon, des grands événements sportifs (Tour de France, Coupe du monde de rugby féminin, Euro de football féminin) aux divertissements phares (Intervilles, Drag Race France, Fort Boyard), en passant par les fictions et documentaires tout public.

Le journal du Geek détaille les objectifs du partenariat. Du côté de France Télévisions, ce partenariat vise à renforcer la visibilité de son offre et à toucher de nouveaux publics, notamment ceux qui consomment la télévision via des plateformes numériques. Du côté d’Amazon, l’intégration de France Télévisions s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de l’offre, déjà amorcée avec l’ajout de chaînes et de services tiers.

Sur Linkedin, les critiques fusent : “Est-il normal de donner un tel avantage à Amazon Prime Vidéo, un géant américain du divertissement payant, alors qu’on disserte depuis des années sur la menace des GAFAM et le besoin de souveraineté numérique ?”, s’interroge par exemple Maxime Loisel, expert en stratégie média.

Une remarque : d’un point de vue de l’ADN des marques et de leur positionnement historique, les partenariats n’auraient-ils pas dû être … inversés ? Chez TF1, acteur privé au sein duquel la relation aux marques et au commerce est intrinsèque, le partenariat avec Amazon eût été logique ; à l’inverse, on aurait bien plutôt imaginé que France Télévisions noue un partenariat avec Netflix.

Coupes publicitaires : un risque majeur et de long-terme pour les marques

Dans un contexte économique tendu, de nombreuses entreprises choisissent de réduire voire de couper leurs investissements publicitaires. Pourtant, une étude récente de l’Institut Ehrenberg-Bass (University South Australia) révèle que cette stratégie peut avoir des conséquences durables et significatives sur la performance commerciale des marques, en particulier sur leurs ventes.

L’un des constats les plus marquants de l’étude est la baisse moyenne de 16 % des ventes après un an d’interruption des investissements médias, puis, d’environ 10 points par année supplémentaire de coupe, soit une chute de plus de 50% après quatre ans.

Toutes les marques sont concernées, mais toutes ne seront pas impactées de la même manière. Les marques puissantes et dynamiques résistent mieux et pourront maintenir leurs niveaux de ventes près de deux ans sans soutien publicitaire, alors qu’une petite marque mal orientée verra ses ventes baisser de 30 à 40 % dès la première année.

Les marques puissantes profitent en effet de leur ancrage dans l’esprit des consommateurs et de la fidélité de leurs clients. Comme nous le montrions dans une précédente étude (Kantar Worldpanel /Havas Media, 2023), les désinvestissements impactent l’ensemble des KPI des marques avant même leur niveau de ventes. Ainsi une baisse de 10% de l’investissement impacte, en premier lieu et logiquement, le souvenir publicitaire (dans 100% des cas), mais aussi la considération (dans 87% des cas) et enfin la pénétration (dans 67% des cas).

Dans le détail, ce sont les marques dont les produits sont achetés moins fréquemment (moins de deux actes d’achat par an) qui se révèlent être les plus sensibles aux coupures publicitaires. En l’absence de rappels réguliers via la publicité, ces marques sortent rapidement du radar des consommateurs, ce qui entraîne une baisse de la considération et donc des ventes.

Les marques investissant plus de 10 millions d’euros par an dans les médias, quant à elles, sont également affectées par les coupures, bien que dans une moindre mesure. Cela souligne que même les marques les plus visibles ne sont pas à l’abri des effets négatifs d’un désengagement prolongé.

Enfin, l’étude montre que le réinvestissement ponctuel ne suffit pas à redresser la barre, tout juste à enrayer la baisse. Retrouver la dynamique nécessitera un surinvestissement (et donc une dégradation du ROI).

L’étude met en évidence l’importance de maintenir une présence continue en publicité, même en période de tension budgétaire. Les marques qui coupent leurs investissements prennent le risque de perdre en visibilité, en attractivité et en parts de marché, avec des conséquences parfois irréversibles.

Barvertising : les bars, nouveaux écrins de marques

Les bars changent de visage. Longtemps vitrines implicites des marques d’alcool, ils deviennent aujourd’hui des lieux hybrides, où se mélangent expérience-concepts et storytelling de marque, dont ils sont à la fois l’incarnation et le touchpoint.

On note depuis peu un glissement : le bar n’est plus (seulement) un débit de boisson et ce, alors même que la consommation d’alcool en France continue de baisser (20% sur la dernière période sur l’usage quotidien 2017-2021 selon l’OFDT) et que 32% des Français consomment des boissons sans alcool (SOWINE/Dynata, 2025).

Aujourd’hui, le concept prime sur la boisson, et l’offre s’élargit à de nouveaux usages et publics. Le Café Cortado a ainsi développé des cours de tricot gratuits pour ses clients. On connaissait les bars à jeux, on voit se développer les bars à chat, le Dog Café (le Bone Appart) le bar à golf (Birdieland) ou le concept bar de “drink gaming” (Reset Bar & Reset Café)… Sans parler des bars no/low qui s’affranchissent de l’alcool comme Déjà Bu ou le Paon qui boit.

Le bar semble devenir un outil et un objet de communication, en particulier pour des marques qui ne vendent pas d’alcool.

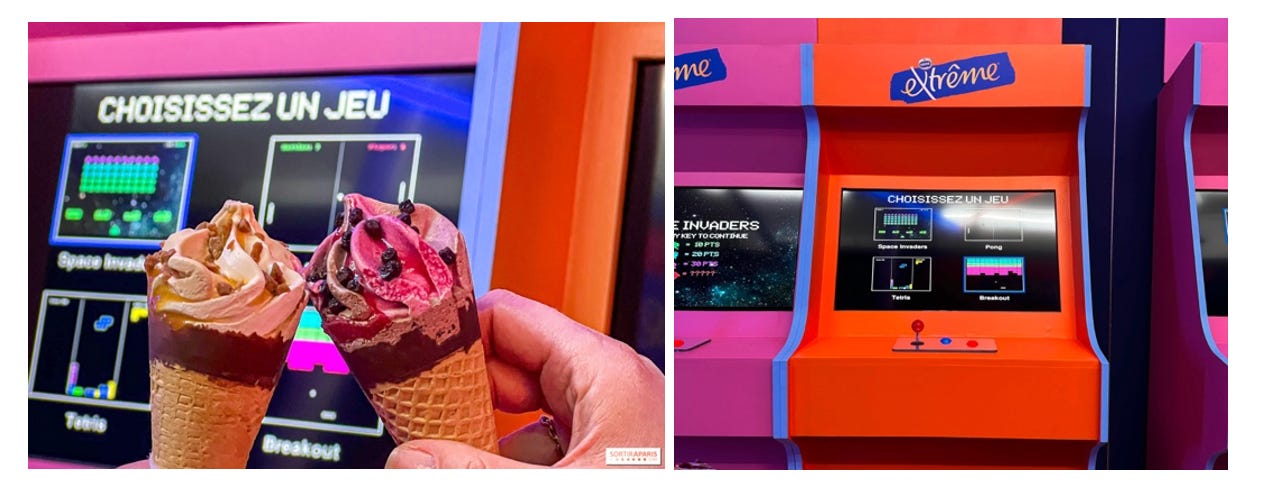

Inspiré par les bars à concept, en particulier les bars à jeux, Extreme a lancé son pop up bar à glace & salle d’arcade retrogaming proposant une expérience éphémère et ludique.

La marque Duralex, après sa reprise en coopérative, a célébré ses 80 ans le 16 mai avec un « Café Duralex » dans un espace rue Sedaine à Paris mi-boutique mi-comptoir. Une mise en situation des produits assez logique pour le verrier.

Un autre exemple plus éloigné du secteur, Le bar heetch : la plateforme de VTC s’est associée avec un bar du 10e arrondissement réputé comme le moins cher de Paris, pour incarner son positionnement à bas prix : “l’expérience Heetch s’invite au comptoir, sans majoration ni happy hour”.

Dans un monde saturé d’écran comme de messages publicitaires ces lieux de proximité offrent ce que les contenus numériques ont du mal à produire : un espace incarné de socialisation et de lien, un showroom physique pour des marques plus diverses, voyant dans ces tiers-lieux réinventés un touchpoint média ou un support/prétexte à l’expérience.

CHAPEAU L’ARTISTE

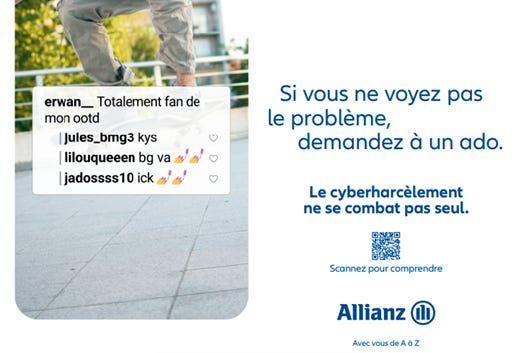

Allianz - Demandez à un ado

Visuels repérés sur LinkedIn. Allianz France s’engage sur le sujet du cyberharcèlement, avec le lancement d’une campagne-choc visant à interpeller et sensibiliser le grand public.

L’insight utilisé par Allianz France est le suivant : beaucoup de situations de cyberharcèlement entre adolescents utilisent un langage codé, fait d’emojis et d’abréviations, permettant d'adresser discrètement des messages qui échappent à la surveillance des adultes. C’est notamment ce qu’avait mis en lumière la série Adolescence (Netflix). Le QR Code renvoie vers une page du site Allianz France, qui propose un glossaire du langage du cyberharcèlement.

Bravo aux créatifs d’avoir su pousser aussi loin le niveau d’incompréhension des visuels, la démonstration marche à merveille.

Reddit - Entre inconnus, on peut tout se dire

Ces derniers mois, la Cortex a plusieurs fois mentionné le réseau social Reddit (108 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, 2,5 millions en France).

La marque lance sa première campagne de communication nationale en France, via trois films qui reposent sur la même idée : sur Reddit, on ose dire ce que l’on fait ailleurs. Une liberté de parole et une sincérité que l’on retrouve dans leur signature, particulièrement bien trouvée : “Entre inconnus, on peut tout se dire”.

Réseau Action Climat- FuturGuessR

Initiative repérée dans la (toujours) excellente newsletter Komando. Le Réseau Action Climat a eu l’idée de détourner le jeu GeoGuessR (65 millions de joueurs dans le monde), qui consiste à nous placer à un endroit aléatoire sur Google Street View et de devoir deviner où on est, pour alerter sur les risques d’une planète Terre à +2,8°C en 2100.

Le résultat, ce sont 54 paysages de sites mythiques transformés par les effets du réchauffement climatique : dans la station de ski de Val Thorens sans neige, dans une Amazonie à la végétation grillée par le soleil ou à Amsterdam submergée par les eaux.

Pourquoi c’est intéressant, se demande Kéliane Martenon :

“Parce que n’est pas une dystopie : l’agence a travaillé avec des climatologues pour être au plus proche des scénarios du GIEC. L’objectif ? Faire ressentir les impacts du dérèglement climatique, non plus en chiffres et horizons abstraits, mais en images, en immersion, en émotion”

DERNIÈRES PARUTIONS

Un roman : “L'éternité, montre en main” (Patrick Tudoret)

Voilà un roman qui vient à point nommé, en écho de nos réflexions sur l’intelligence artificielle. Dans sa critique au Figaro, Frédéric Beigbeder disait du livre :

« Vous allez devoir choisir votre camp. D’un côté, l’IA. De l’autre, l’homme. C’est une guerre dans laquelle vous ne pourrez pas rester neutre. La littérature à la première personne est le dernier rempart contre les robots de type ChatGPT. Tudoret écrit pour appartenir à cette famille (Chamfort, La Rochefoucauld, Flaubert, Renard, Vialatte) dans laquelle les ordinateurs ne sont pas bienvenus, où l’important c’est d’aimer (…). Le monde sera sauvé par quelques lecteurs de Patrick Tudoret dans des caves ».

Le livre se présente à la façon d’une collection de pensées, qui nous fait penser à Vikki Ross, légende du copywriting, qui répertorie chaque jour les accroches publicitaires si intrinsèquement liées à l’expérience humaine qu’aucune IA ne pourrait les écrire : Lines I don’t reckon AI could write.

Le journal de Tudoret peut être vu comme la variante littéraire de cette démarche.

”Passer du coq à l’âme est la vocation de ces pages ironiques, agacées, drôles, heureuses, mélancoliques, détachées, sombres, passionnées ou désenchantées, mais surtout libres”

ChatGPT pourrait-il écrire ça ?

”Je ne crois pas à la décroissance, qui n’est qu’une idéologie de substitution prétendant nous guérir d’une autre, une de plus. Des décroissants au petit-déjeuner : sans façons, merci…”

À lire !

Un film : L’Accident de piano (Quentin Dupieux)

Dans L’Accident de piano, le dernier film de Quentin Dupieux actuellement en salle, Adèle Exarchopoulos incarne une influenceuse devenue célèbre grâce à des vidéos d’automutilation. Atteinte du syndrome d’insensibilité congénitale à la douleur, elle noue avec ses followers un contrat basé sur le spectacle de son corps mis à mal : à coups de petites capsules de dix secondes, Magalie, alias Magaloche, se filme en train de se faire électrocuter, de s’ébouillanter, de passer sa main sous une machine à coudre, de se faire broyer les jambes par un lave-linge, etc. Le tout, sans jamais ressentir la moindre douleur.

Une journaliste (Sandrine Kiberlain) entreprend une interview négociée par chantage pour tenter de comprendre ce qui anime Magalie. Une question coince et fait dérailler l’échange : pourquoi continuer de se faire du mal, alors qu’elle est libre de ne plus le faire ?

Alors que l’essentiel des analyses cinématographiques s’est concentré sur la dénonciation du monde des influenceurs digitaux, le film nous semble éclairer une autre dimension : la brutalisation intériorisée de la société, et notre insensibilisation croissante vis-à-vis de ce que l’on voit.

À voir !

Un podcast : Folie douce (Lauren Bastide)

Coup de projecteur sur un podcast lancé à l’hiver 2024 par Lauren Bastide, essayiste et militante féministe, connue pour son podcast La Poudre. Signe des temps, c’est désormais sous l’angle de la santé mentale que Lauren Bastide mène les longs entretiens qui font sa marque de fabrique, avec le lancement de son nouveau projet, Folie douce.

Deux fois par mois, la journaliste et autrice reçoit des personnalités pour parler de leur santé mentale : on y croise des professionnels de santé (le psychiatre Mathieu Bellahsen), des romanciers (Chloé Delaume, Édouard Louis), des actrices (Charlotte Le Bon).

À écouter !

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER. Bel été à toutes et tous !

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.