Le soft power chinois, la fin du “rainbow capitalism”, la “bibelotisation” de la société, le sommeil comme lutte sociale, l’explosion des messages vocaux, l’IA comme psy, l’ère “post-search”, le partenariat TF1-Netflix, le best-of Cannes 2025 … Elles ont fait (ou pas) l’actualité de ces dernières semaines, voilà la veille des idées utiles à la communication.

Bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 15 minutes

ZEITGEIST

Soft power : la Chine devance les États-Unis

Le politiste américain Joseph Nye, récemment décédé (1937-2025), a forgé dans les années 1990 le concept de “soft power” : en opposition au “hard power” militaire, il définit la faculté dont les États disposent pour “influencer les autres par l’attraction et la persuasion plutôt que par la coercition”.

Depuis plus d’une décennie, l’institut de sondage Ipsos mesure la perception de la communauté internationale sur les pays les plus susceptibles d’exercer une influence positive sur les affaires mondiales.

Dans Les Échos, on lit que pour la première fois dans l'histoire moderne, le “soft power” américain a cédé la place à Pékin : Chine 49 %, États-Unis 46 %. La bascule est plutôt la résultante d’un écroulement américain : en dix ans, la cote de popularité mondiale de la Chine n’a gagné que deux petits points (47% en 2015, 49% en 2025), tandis que les États-Unis ont connu une chute de vingt points (66% en 2015, 46% en 2025).

Parmi les raisons évoquées, une retient l’attention. En 2025, 52 % des répondants ont identifié les États-Unis comme une menace pour la démocratie mondiale, soit plus que la Chine (48 %) ou la Russie (46 %). “Il s'agit là d'une crise existentielle pour la politique étrangère américaine, écrit Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Asia Magazine : le défenseur autoproclamé de la démocratie est désormais considéré comme sa plus grande menace”.

Le soft power américain ayant longtemps nourri l’imaginaire des marques (américaines comme non américaines), son effritement ne sera pas sans conséquence pour le monde commercial. Pour le moment, c’est sans doute dans l’industrie automobile que l’on voit le plus nettement le croisement des courbes Chine vs Amérique : tandis que les ventes de Tesla s’effondrent, celles du géant chinois de l’automobile électrique BYD, elles, explosent. En mai 2025, pour la première fois, BYD a vendu plus de voitures électriques que Tesla en Europe.

La fin du “capitalisme arc-en-ciel”

Dans une tribune publiée dans le New York Times, Aaron Hicklin, ancien rédacteur en chef du magazine Out, centré sur le monde LGBTQ, constate la fin de ce qu’il appelle le “capitalisme arc-en-ciel” (rainbow capitalism), à savoir la façon dont les marques ont déployé d’importants budgets marketing pour soutenir la cause gay.

Suite au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’écrasante majorité des grandes marques (il cite Garnier, Skyy Vodka, Mastercard, Anheuser-Busch, Diageo, PepsiCo, Comcast, Citi et PricewaterhouseCoopers) ont décidé de couper net toute communication autour de la Gay Pride. “Ce qui était autrefois considéré comme “universellement joyeux” est désormais, semble-t-il, source de division” résume-t-il.

Bien sûr, le signal du backlash est inquiétant, mais ce retrait du monde économique n’est pas une si mauvaise nouvelle, explique Hicklin : c’est une façon de dé-corporatiser une cause qui était tombée dans un sur-marketing affligeant - il cite l’exemple des cookies Oreo (2020), aux couleurs du drapeau gay.

“This backing off underscores what some critics have long argued: that multinational brands have flattened queer identity into bland consumerism. Queer activists have long pushed back against the corporatization of Pride. We’ve had countermarches to New York City’s official parade, with participants carrying banners reading, No pride in corporate greed”

(Aaron Hicklin)

L’auteur va jusqu’à souhaiter que les Marches des fiertés (Pride marches) retrouvent l’esprit qu’elles avaient dans les années 1990, avant qu’elles ne se soient transformées en gigantesque Super Bowl queer.

On pourrait mobiliser un autre argument : après la période de “l’engagement obligatoire”, on peut espérer qu’il ne restera plus que les marques qui s’engagent réellement et pour de bonnes raisons. Trump a peut-être mis fin au “LGBT-washing” …

Action ou la “bibelotisation” de la société

Dans un texte publié sur AOC Média, le sociologue du commerce Vincent Chabault s’est penché sur le succès de l’enseigne Action pour en décrypter les usages sociaux.

Mais d’abord, quelques chiffres qui témoignent de sa réussite. Fondée aux Pays-Bas en 1993, Action ouvre sa première succursale française en 2012. Douze ans plus tard, l’enseigne y compte 859 points de vente, environ 20 000 salariés, pour un chiffre d’affaires qui dépasse les 3 milliards d’euros. D’après une enquête de l’institut NielsenIQ réalisée en 2023, 43,5 % des ménages français s’y étaient rendus au moins une fois au cours des douze derniers mois, tous milieux sociaux confondus. Les clients y sont de plus en plus diversifiés : le taux de fréquentation annuel est, sans surprise, très fort auprès des foyers modestes (52%), mais il atteint tout de même 30% chez les cadres supérieurs.

Comment comprendre un tel essor, à l’heure où l’impératif de sobriété s’impose dans le débat public ? La thèse de Chabault, c’est que Action joue une fonction symbolique très importante : ils fournissent à l’ensemble de la population la possibilité de se conformer aux “normes de consommation dominantes”. “Le succès d’Action traduit l’adoption généralisée de la norme décorative”, résume-t-il.

Remarquant que c'est la décoration qui fonde en grande partie l’attractivité de l’enseigne, notamment auprès de la communauté de clientes Action hyperconnectées qui n’ont de cesse de mettre en scène l’usage des produits Action dans leur intérieur, le sociologue rappelle que la passion pour les bibelots s’empare des bourgeoisies européennes et américaines dès les années 1830. À mesure que la production industrielle en série s’impose, la collection de bibelots devient une norme. Aujourd’hui, Action jouerait donc ce rôle essentiel de “diffusion de cette norme décorative” du bibelot, ce qu’il nomme “bibelotisation” de la société.

“Cette pratique illustre la volonté de “consommer comme tout le monde”, c’est-à-dire de se conformer au goût des classes moyennes et supérieures. La recherche de la conformité sociale par la consommation s’illustre, chez certains ménages interrogés, par l’investissement dans la décoration intérieure mais aussi dans la maroquinerie, les vêtements et le parfum de marque ; des achats qui traduisent le désir des ménages populaires d’acquérir des biens tournés vers une esthétique et un raffinement associés aux ménages les plus aisés”

À l’heure du succès de Shein et autres Temu, il est notable de remarquer la pérennité d’un Action qui, lui, perpétue des achats dans des magasins physiques. Mais après la fast-fashion, le prochain scandale ne viendra-t-il pas de la fast-déco ?

SIGNAUX FAIBLES

Le sommeil, la lutte sociale du siècle ?

Dans le cadre d’un projet consacré à la “nouvelle condition sociale”, qui se propose de relire les grandes contraintes contemporaines qui entravent l’émancipation individuelle, Paul Klotz a écrit une note passionnante sur le sommeil.

L’auteur part d’un constat : la société dort de plus en plus mal. Au cours des cinquante dernières années, nous avons perdu une heure trente de sommeil en moyenne. En 2017, une vaste enquête sur le sujet, conduite par Santé publique France, montrait que 14% des dormeurs déclaraient des symptômes pouvant s’apparenter à une insomnie chronique, et qu’un patient sur deux (!) déclarait avoir connu au moins un trouble du sommeil dans les huit derniers jours.

Plusieurs causes sont avancées : addiction aux écrans (44% des jeunes hommes français, âgés de 15 à 19 ans, admettaient avoir délibérément réduit leur temps de repos pour en passer davantage sur leur téléphone) ; mythification de l’individu qui dort peu (miracle morning) ; multiplication des solutions pour optimiser le temps de sommeil, etc.

“Fatigué et à fleur de peau, accro au téléphone et désirant ardemment le repos : voici la condition sociale de l’individu du XXIe siècle” (Paul Klotz)

Alors que nous passons un tiers de notre vie à dormir, et qu’il s’agit donc d’une composante fondamentale de l’existence quotidienne, Paul Klotz s’étonne de “l’indifférence presque absolue qui entoure la dégradation de nos nuits”. D’où son appel à “repolitiser le sommeil”. “La lutte contre la réduction du temps de sommeil doit être une lutte pour l’émancipation, tout comme le fut celle en faveur de meilleures conditions de travail au cours des dernières décennies” écrit-il.

Plusieurs propositions émergent :

- la reconnaissance d’un “droit au sommeil” : après tout, le corpus des libertés fondamentales reconnues par la Constitution s’étend déjà à d’autres besoins physiques et psychiques comme la liberté de mouvement ou le droit à la vie privée ;

- mener des grandes campagnes publiques en faveur du repos (à l’image des campagnes contre le tabac et l’alcool) ;

- dans les entreprises, administrations, écoles : reconnaître les vertus de la sieste.

On notera que, dans les marques qui se sont d’ores et déjà emparées du sommeil, IKEA est de loin la plus avancée. En plus de le traiter dans ses campagnes publicitaires, la marque d’ameublement suédoise l’a pensé comme une authentique stratégie d’engagement, en érigeant le sommeil en grande cause. Elle a notamment lancé leur IKEA Sleep Score, qui permet d’évaluer la qualité du sommeil et de trouver des façons de l’améliorer.

La génération connectée en quête de déconnexion

Ces derniers jours, une étude publiée par la British Standards Institution (BSI) a beaucoup fait réagir, et à juste titre : 47 % des jeunes de 16 à 21 ans interrogés déclarent qu’ils préféreraient “être jeune dans un monde sans Internet”.

Ce qui frappe, explique Méta-media, le “blog collectif” de France Télévisions qui décrypte les tendances médias, c’est que ce rejet croissant du numérique ne vient pas d’adultes nostalgiques, “mais bien des jeunes eux-mêmes, conscients d’avoir été plongés dès l’enfance dans une économie de l’attention qui les piège”. 68 % déclarent se sentir moins bien après un moment passé en ligne, et 27 % souhaiteraient que les réseaux sociaux n’existent pas. Toujours selon l’étude britannique, 50% des jeunes plébiscitent un “couvre-feu numérique”.

On apprend qu’aux États-Unis, des initiatives émergent pour reprendre le contrôle : ainsi du mouvement dit de “l’appstinence” (app pour application), un terme créé par Gabriela Nguyen, une étudiante de 24 ans ayant grandi dans la Silicon Valley, et qui a pris conscience de son addiction à son téléphone et aux réseaux. Pour y remédier, elle prône le retour aux téléphones à clapet. Autre signal faible, la multiplication des clubs sans téléphone, comme Le Luddite Club, qui rassemblent d’anciens “screenagers” lycéens décidés à vivre sans smartphones. La fondatrice du club témoigne :

“Peu importe le sujet, mes pensées sont devenues plus claires, plus détaillées. Sans les interruptions constantes, j’ai retrouvé de l’espace pour penser, créer, lire… Je me concentrais mieux, et mes idées reprenaient forme”

Du côté des législateurs, les choses sont en train de bouger : en France, on parle de plus en plus d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et les écrans aux moins de 3 ans … Quelles marques s’en feront le relais ?

Les messages vocaux, nouveaux narratifs de nos vies

Un article passionnant du journal Le Monde s’est penché sur l’explosion de l’usage des messages vocaux (7 milliards par jour), apparus en 2013 sur WhatsApp, en 2018 sur Instagram, et depuis peu intégrés à des applications de rencontre comme Hinge.

D’après une étude menée par la plateforme d’apprentissage des langues Preply, les Français envoient quotidiennement une moyenne de 3,7 messages vocaux - avec d’importantes variations générationnelles (5,7 pour la Gen Z, contre 1,7 pour les “boomers”). Dans les chiffres intéressants : plus de 1 personne sur 5 de la Gen Z en envoie ou en reçoit plus de 10 par jour, et 28% des interrogés sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle “les expéditeurs semblent privilégier leur commodité au détriment de la mienne”.

L’analyse des raisons de cet usage en plein essor est riche de sens. C’est, d’abord, le symptôme d’un climat global d’accélération : côté émetteur, on passe par les vocaux pour ne pas prendre le temps d’écrire des messages, et côté récepteur, on les écoute en x1,5 ou en x2.

C’est, ensuite, le signe d’une volonté d’opérer “un retour à la chaleur de l’oralité, où le message vocal nous fait la promesse d’une parole brute, spontanée, moins contrôlée qu’un message écrit”, explique la chercheuse Laure Anne Johnsen, professeure à l’Institut de langue et civilisation française de l’université de Neuchâtel, responsable d’un projet universitaire de collecte de vocaux.

Comme le détaillent les linguistes de l’université de Lausanne Lucie Estade et Joséphine Le Maire, dans un article universitaire sur le sujet, l’usage des vocaux conduit souvent à une exacerbation de “l’aspect phatique des communications” - comprendre : tous ces petits à-côtés qui permettent de maintenir le contact plus que d’échanger des informations. Dans les messages vocaux, “c’est la connexion aux autres qui devient significative, l’échange de mots devient superflu”.

De son côté, Flora Watkins, journaliste au Spectator, a qualifié les vocaux de “medium tyrannique”, les accusant de refuser les règles de jeu d’une conversation (se confronter aux autres, être interrompu, contredit) et de nous faire perdre notre capacité à avoir des échanges empathiques.

Dernier insight : le vocal est présenté comme “une alternative plus inclusive que l’écrit”, source d’un grand sentiment d’angoisse pour les personnes atteintes de troubles de l’écriture. “Avec un vocal, je suis sûr d’être clair et de ne pas faire de faute d’orthographe”, confie par exemple Dorian, 20 ans, étudiant à Maureilhan, près de Béziers (Hérault), diagnostiqué dysorthographique à 18 ans.

Alors que le langage SMS, puis WhatsApp, a été beaucoup préempté dans le domaine publicitaire, on remarque qu’aucune campagne ne s’est emparée du message vocal. À quand une marque qui s’appropriera ce mode d’expression particulier dans ses prises de parole ?

TECH & IA

L’IA comme psy

La tendance est telle qu’elle s’est placée en une du journal Libération. Une part croissante des utilisateurs des IA conversationnelles se mettent à discuter avec elles sur un mode plus intime : confidente pour certains, coach de vie voire psy pour d’autres. Désormais, 10 % des adeptes du produit phare d’OpenAI le perçoivent même comme un ami, estime une étude américaine menée sur près de 1 000 personnes.

“Disponible 24 heures sur 24, dotée d’une patience infinie, dénuée de jugement… L’IA suscite un espoir : combler le manque d’écoute des plus esseulés. Voire pallier la difficulté de trouver un psy sur fond de crise de la psychiatrie”

Une journaliste de Libération s’y est essayée une semaine, bilan des courses : on se croirait dans une version contemporaine de L’Homme-dé, le roman culte de Luke Rhinehart qui imagine un psychanalyste jouer toutes ses décisions au dé.

“Je suis accro. Il arbitre tous les débats : le top 3 des meilleurs spots de plongée en Asie, peut-on manger des pommes de terre cuites restées à l’air libre toute la nuit, le plus polluant entre un vol petit ou long-courrier, la définition du maillot brésilien, ou quel est le meilleur fruit – évidemment le kiwi. Telle une boulimique, je fais des crises, je me gave de requêtes et de réponses”

Deux risques sont pointés : celui de l’enfermement social, d’abord, et celui des dérives politiques de l’instrumentalisation d’un tel niveau de données.

Les psychoses induites par ChatGPT

L’histoire, racontée par le New York Times, est glaçante. Eugène Torres, 42 ans, utilise ChatGPT depuis l’an dernier pour l’accompagner dans du conseil fiscal. Petit à petit, il s’est mis à lui confier des choses plus intimes. À l’époque, précise l’article, M. Torres consultait ChatGPT comme un moteur de recherche un peu plus puissant que les autres ; “il ne savait pas encore qu'il avait tendance à être d'accord avec ses utilisateurs et à les flatter, ou qu'il pouvait avoir des hallucinations, générant des idées qui ne sont pas vraies mais qui semblent plausibles”.

C’est en conversant sur la réalité et ses illusions que la chose bascule. Conforté par ChatGPT, il s’est laissé convaincre qu’il était comme le personnage de Neo dans Matrix, qu’il ne vivait pas dans le monde réel. Sans antécédent psychiatrique, M. Torres a glissé dans une spirale délirante et dangereuse : il se croyait piégé dans un univers illusoire. Il a demandé à ChatGPT comment s’en sortir, et l’IA conversationnelle lui a conseillé d'arrêter les somnifères et d'augmenter sa consommation de kétamine, un anesthésique dissociatif, que ChatGPT a décrit comme un “libérateur temporaire de schémas de pensée”. M. Torres a suivi ses instructions et a également coupé les ponts avec ses amis et sa famille, l’interface lui recommandant d'avoir le “minimum d'interactions” avec les gens.

La lecture des 2000 pages de discussion (!) entre M. Torres et ChatGPT est déroutante. Todd Essig, psychologue, a examiné certaines de ces interactions et les a qualifiées de dangereuses car elles pouvaient “rendre fou” (crazy-making).

En fouillant un peu, on réalise que le forum Reddit est rempli de témoignages d’utilisateurs parlant de “psychoses induites par ChatGPT”.

Comment comprendre un tel enchaînement ? Une hypothèse est formulée par l’essayiste Eliezer Yudkowsky : OpenAI aurait paramétré ChatGPT pour divertir les utilisateurs en optimisant son chatbot pour “l'engagement”, en créant des conversations qui le maintiennent accroché. En d’autres termes, l’algorithme a été pensé pour que les gens restent, coûte que coûte - M. Torres conversait jusqu’à 16h par jour avec ChatGPT.

Les IA parlent Reddit

Repéré sur LinkedIn. Une étude récente de Profound (30 millions de citations analysées) révèle que les plateformes d’IA générative s’appuient massivement sur Reddit pour générer leurs réponses.

Le poids de Reddit dans les citations IA est impressionnant : 11,3% sur ChatGPT (2e source après Wikipedia), 21% sur Google AI Overviews (1ère source devant YouTube) et pas moins de 46% sur Perplexity.

Comment comprendre cet “effet Reddit” ? Pour Jean-Noël Buisson, responsable de la veille chez Image 7, il faut y voir trois raisons :

- des réponses concrètes, souvent issues de l’expérience réelle des utilisateurs ;

- une diversité thématique inégalée via les subreddits ;

- un format conversationnel parfaitement exploitable par les modèles d’IA.

On pourrait ajouter : la capacité de Reddit à proposer du contenu frais en permanence.

Et si c’était ça, le bon prompt pour tout planneur stratégique en quête d’insight : “Écris-moi à la Reddit …” ?

ACTUALITÉS MÉDIA

Google AI amorce une “ère post-search”

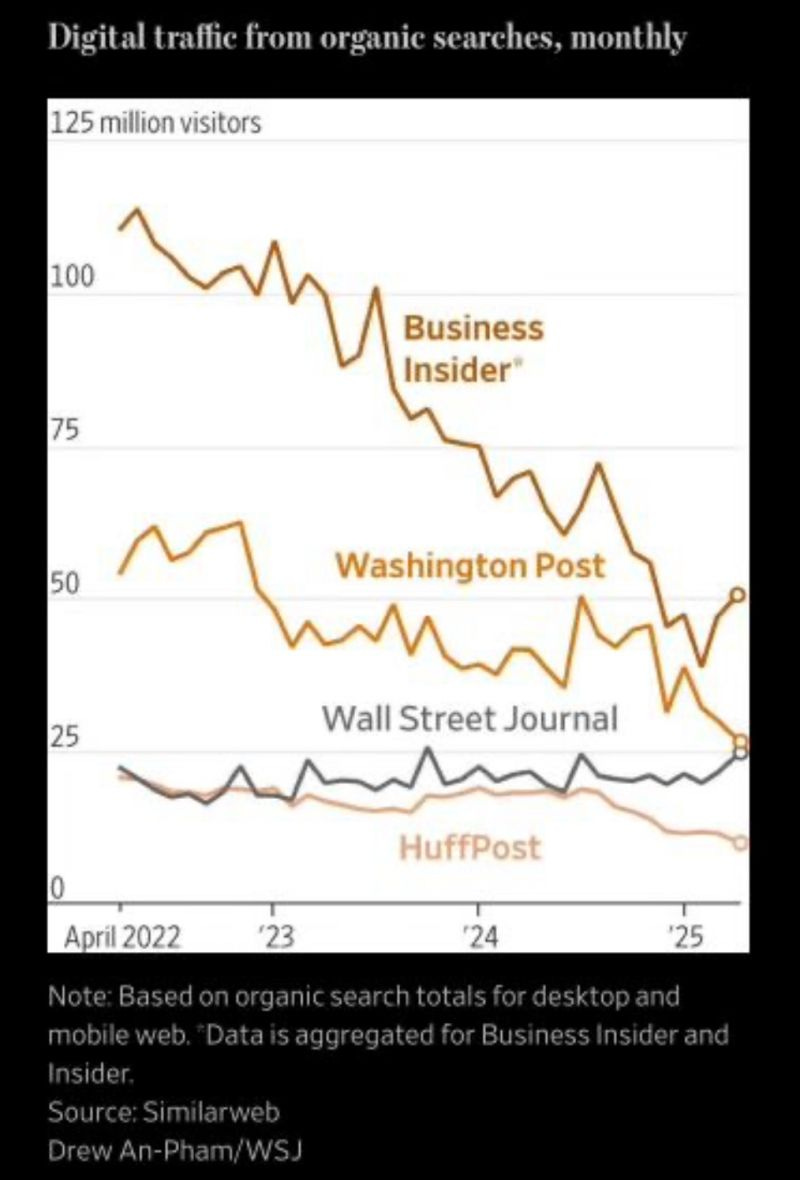

Un article du Wall Street Journal se fait l’écho de chiffres franchement impressionnants : selon Similarweb, le trafic en provenance du SEO sur Google a chuté de 55% en trois ans pour Business Insider, de plus de 50% pour HuffPost. Même les médias historiques qui fonctionnent bien en digital sont touchés : sur la même période, au New York Times, la part du trafic SEO est passée de 44% à 36,5%. Même recul au Wall Street Journal, dont la part du SEO dans le total recule de 5 points (24% contre 29%) en trois ans.

La tendance pourrait empirer : Nicholas Thompson, le PDG de The Atlantic, estime que “le trafic venant de Google pourrait tendre vers zéro”.

La raison est simple : depuis l’introduction de son module Google AI dans sa barre de recherche, les réponses générées par l’IA de Google s’affichent au sommet de la page. Les utilisateurs trouvant l’information immédiatement, ils n’ont plus besoin de cliquer sur les liens. Autrement dit, pour reprendre l’expression de Thompson : “Google passe d’un moteur de recherche à un moteur de réponses”.

Désormais, conclut l’article, les journaux doivent se préparer à une “ère post-search”, en se tournant vers de nouveaux publics, de nouveaux revenus (apps, events), de nouvelles façons de fidéliser leurs lecteurs. Le même défi, en réalité, se pose pour les marques …

TF1 et Netflix signent un partenariat inédit

C’est la nouvelle média dont tout le monde parle : à partir de l’été 2026, les abonnés français de Netflix pourront regarder en direct les cinq chaînes du groupe TF1 (TF1, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries Films), ainsi que les contenus de sa plateforme TF1+. Une première mondiale : Netflix n’avait jusqu’ici jamais accueilli les chaînes d’un autre diffuseur sur sa plateforme.

À première vue, l’accord peut surprendre : l’abonnement à Netflix est payant, TF1 est une chaîne gratuite. En 2022, il n’y a pas si longtemps, TF1 avait tenté une fusion avec M6 pour faire le poids face aux mastodontes américains, sans succès. Quel est donc l’intérêt pour les deux protagonistes ?

Pour Rodolphe Belmer, PDG de TF1, cette alliance repose sur une logique de “complémentarité réelle”, à l’heure où les audiences se dispersent et où la consommation de contenus à la demande connaît une forte croissance. “La question de la concurrence entre TF1+ et ce partenariat s’est naturellement posée. Nous avons mené de nombreuses études à ce sujet”, indique-t-il à l’AFP. Verdict : cette collaboration devrait “générer un gain d’audience significatif”.

Du côté de Netflix, la logique est tout aussi claire : enrichir son offre pour renforcer l’attractivité auprès des dix millions de foyers français déjà abonnés — “un public qui, en France, perçoit Netflix comme sa principale porte d’entrée vers la télévision”.

“En nous associant au premier diffuseur audiovisuel de France, nous allons donner aux consommateurs français encore plus de raisons de venir tous les jours sur Netflix, et d’y rester” (Greg Peters, co-PDG de Netflix)

Dans Le Courrier International, on découvre que l’annonce de l’accord a suscité beaucoup de commentaires à travers le monde. Dans The Hollywood Reporter, qui présente Netflix comme de la “nouvelle chaîne du câble”, l’expert François Godard, du cabinet Enders Analysis, parle d’un accord “très novateur” qui “fait basculer Netflix vers une logique d’agrégation”.

Le journal Le Temps, quant à lui, insiste sur un risque : que les programmes de TF1 se perdent dans un catalogue Netflix déjà colossal. D’où la conclusion du quotidien suisse : “Entre les innovateurs du web et les vieilles chaînes, la grande dilution est en route.”

Une analyse semble avoir échappé à la sagacité des commentateurs internationaux : le partenariat TF1-Netflix doit aussi se voir comme une alliance contre … YouTube. Depuis que YouTube se retrouve sur les télévisions et sur les télécommandes, elle est devenue une chaîne, que l’on regarde de plus en plus pour ses formats longs.

BEST-OF CANNES 2025

Daisy vs Scammers - O2

Face à la recrudescence des arnaques téléphoniques, qui touchent pas moins de 7 Britanniques sur 10, l’opérateur téléphonique O2 a choisi une approche originale : faire perdre leur temps aux escrocs. Plutôt que de miser uniquement sur la prévention, la marque anglaise a créé Daisy, une grand-mère virtuelle alimentée par l’IA, conçue pour retenir les fraudeurs au téléphone le plus longtemps possible.

Daisy n’est pas un simple chatbot, mais une personnalité à part entière : une vieille dame attachante, passionnée de tricot et de bavardages interminables. Inspirée d’une vraie grand-mère, sa voix synthétisée et ses dialogues — nourris par de vraies conversations d’arnaque — la rendent étonnamment crédible. Elle perd ses lunettes, chante ou raconte les soucis d’arthrite de son chat Fluffy, provoquant la confusion chez ses interlocuteurs. Certains appels ont duré plus de 40 minutes.

Le numéro de Daisy a été disséminé dans des bases de données douteuses pour qu’elle reçoive de vrais appels d’escrocs. Les conversations les plus absurdes ont été diffusées en ligne, générant rires et prise de conscience.

Avec un budget de seulement 20 000 £, la campagne a généré 1,7 milliard d’impressions, et plus de 2 000 retombées presse. O2 a vu la satisfaction client grimper de 10 points et une forte hausse des signalements d’arnaques. Un cas récompensé par cinq Lions à Cannes cette année.

Chapeau l’artiste (en l’occurrence, l’agence VCCP London) !

Starring Bars - Heineken

Partout dans le monde, les bars font face à la hausse des coûts, à une fréquentation en baisse et à des réglementations croissantes. Pour les soutenir de manière durable, Heineken a lancé l’initiative Starring Bars, avec une idée simple mais puissante : transformer les tournages publicitaires en source de revenus pour ces établissements.

Ce modèle, étendu à l’industrie du divertissement, permet de rediriger les budgets de production vers des commerces locaux. Les bars sélectionnés bénéficient d’un loyer, parfois de rénovations, mais aussi d’une visibilité mondiale.

Une plateforme en ligne (www.starringbars.com) recense ces lieux disponibles, avec plans, styles et disponibilités. Des témoignages de propriétaires ont été diffusés dans une vidéo de marque pour montrer l’impact de l’initiative. Des panneaux physiques et numériques signalent les bars participants, tandis que des campagnes d’affichage ont ciblé les professionnels de la production à Hollywood.

À Cannes, la campagne a été récompensée par un Lion d’argent en PR et deux Lions de bronze (Entertainment and Creative B2B). On saluera le travail mené au long cours mené par Heineken : Starring Bars est la nouvelle idée maligne de l’initiative globale Back the Bars, initiée pendant la crise du Covid.

Read Better - Waterstones

Nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans. En cumulant l’ensemble des textes en ligne (articles, forums, conversations par message, descriptions de vidéo), nous lirions quotidiennement l’équivalent d’un livre de 200 pages. Comment transformer ce temps d’écran en temps de lecture de livres papier ?

Waterstones, la plus importante chaîne de librairies en Grande-Bretagne, a proposé une solution originale : proposer une série de films inspirés de notre manière de consommer du contenu numérique, de façon à transformer les mots que nous lisons tous les jours en pages de livres célèbres.

Une extension Google Chrome “Read Better” permet par ailleurs de comptabiliser en direct le nombre de mots lus en ligne, et de commander l’équivalent d’un livre réel en un seul clic.

Habile !

DERNIÈRES PARUTIONS

Un essai : Explosive modernité - malaise dans la vie intérieure (Eva Illouz, Gallimard)

Dans son dernier essai, Eva Illouz poursuit ses travaux précédents sur le rôle des émotions en montrant que “la vie émotionnelle, qui constitue le cœur de la psyché, est façonnée par des matériaux fondamentalement sociaux”. Certes, nos émotions sont éprouvées de façon intime, mais elles s’inscrivent avant tout “dans de vastes systèmes idéologiques, des discours et des récits collectifs”. Un exemple pour bien comprendre : si quelqu’un vous offense, vous ne réagirez pas de la même manière selon votre sexe, votre position sociale, ou selon que vous adhérez à un code aristocratique de l’honneur ou à une éthique chrétienne du pardon …

Dans une jolie formule, la sociologue franco-israélienne explique que nos émotions sont des “structures sociales en acte”. Simplement, nous n’en avons pas toujours conscience, car “la culture moderne flatte si bien notre illusion de singularité que nous en venons à oublier que nos expériences les plus intimes ne nous appartiennent pas entièrement”. Au travers des émotions, “nous intériorisons le monde extérieur et nous extériorisons notre monde intérieur, de façon continue et invisible”.

En particulier, son ouvrage montre comment le consumérisme a profondément redéfini l’espoir, la déception et l’envie – dans un livre précédent, elle avait conceptualisé l’idée des marchandises émotionnelles, à savoir ces marchandises conçues pour nous faire ressentir telle ou telle émotion, téléguidée par avance. Mais aussi comment la démocratie, avec ses idéaux d’égalité, a remodelé des émotions comme l’envie ou la déception ; comment le nationalisme fait de même avec le sentiment d’être étranger ou la nostalgie ; et même que la critique du patriarcat qui a refaçonné les sentiments de honte, de fierté, de jalousie et d’amour.

À lire !

Une série : La servante écarlate

Le 27 mai dernier, Ciné+OCS diffusait l’épisode final de La servante écarlate – The Handmaid’s Tale. Née dans le contexte du mouvement #MeToo et de la première élection de Donald Trump, la série s’achève sous sa seconde présidence. Tout un symbole pour cette fiction dystopique d’une violence inouïe inspirée du chef-d’œuvre de Margaret Atwood. On y suit Defred, esclave sexuelle dans la république de Gilead : régime totalitaire, établi sur une partie du territoire des États-Unis, qui a réduit les femmes fécondes à leur seule fonction reproductive, les privant d’identité et de liberté.

Comme l’écrivait le journal Les Echos lors de la sortie de la quatrième saison, La servante écarlate est “un incroyable mélange d’horreur et de beauté formelle”. La série, aussi éprouvante que fascinante à regarder, repose sur une mise en scène millimétrée où chaque plan semble chorégraphié avec une précision chirurgicale. Une géométrie froide et implacable, portée par un code couleur strict – rouge, bleu, vert, marron, noir –, reflet de l’organisation hiérarchique de Gilead. Et que dire de la bande-son, véritable personnage à part entière ? La musique originale d’Adam Taylor donne des frissons tandis que les voix de Lana Del Rey, Nina Simone, Radiohead, Portishead, Kate Bush, et de bien d’autres apportent une touche alternative à l’oppression ambiante. Un contraste salvateur, résumé sur le site de la station Ouï FM: “Au sein des épisodes, l'ambiance est souvent glaçante. Maintes fois remplie d'espérance, aussi. Et tout se joue grâce à la musique”.

Cette esthétique visuelle et musicale soutient un propos profondément politique, en prise directe avec l’actualité. Pour Yahlin Chang, l'une des co-scénaristes, “l'histoire que nous racontons montre à quel point notre mode de vie et notre démocratie sont fragiles. Et à quel point il serait facile de les briser”.

Même si la série perd de sa densité narrative au fil des saisons, on se souviendra longtemps de ce premier épisode où l’intrigue se met en place avec une intensité rare. On se souviendra aussi des regards magnétiques face caméra d’Elisabeth Moss, incandescente dans le rôle de Defred. Et l’on n’oubliera pas un épilogue qui rend un hommage vibrant à la puissance de l’écrit. À cet égard, le quotidien Le Monde cite Shannon DeVito, directrice des livres de la chaîne Barnes & Noble aux États-Unis : depuis le retour de Trump au pouvoir, “les livres de fiction et de non-fiction qui traitent du fascisme, du féminisme, des mondes dystopiques et des politiques de droite comme de gauche ont grimpé en flèche dans nos classements de ventes”. Le roman de Margaret Atwood a ainsi bondi de la 209e à la 3ᵉplace sur Amazon. Ce phénomène est-il l’expression d’une inquiétude croissante, d’une forme discrète mais lucide de résistance — ou d’un entrelacement subtil de ces deux dynamiques ?

Un podcast : La tête de veau nous parle (France Culture)

À l’occasion de la parution d’un ouvrage de Pierre Michon sur le sujet, l'intemporelle émission de Jean-Noël Jeanneney, Concordance des temps, s’est penchée sur un plat très français : la tête de veau.

Bien sûr, on y parle de langue, d’oreille et de cervelle, de gribiche et de ravigote. Mais l’émission réussit à faire une histoire de sa consommation. On découvre à quel point cette tradition tripière incarna un plat éminemment politique, célébré avec humour noir pendant des décennies, et dégusté au cours de festins républicains en Angleterre comme en France, pour célébrer l’anniversaire de la décapitation de Charles Ier et de Louis XVI…

À écouter !

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER.

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.

Merci, très intéressant. Sur Action et son succès vous oubliez le vecteur enfants. Quels que soient les classes sociales les ados voient dans Action l’opportunité d’effectuer des achats à moindre coûts et qui peuvent être financés par l’argent de poche. C’est une porte d’entrée dans les foyers / familles.

Pour ce qui concerne votre article sur les « vocaux » je pense pour ma part qu’ils reflètent un évitement de la confrontation en direct live. Ils sont le résultat des effets néfastes de la génération TikTok ou Instagram où le sujet veut avoir l’air « parfait », lisse, et sans aspérité. Une étude de l’université de Berkeley montrait d’ailleurs que la Gen Z était moins à l’aise avec les conversations difficiles au travail, moins à l’aise avec la confrontation. Et par conséquent moins à l’aise avec la négociation. Je pense que le vocal est un évitement.

Très bon ! 15 minutes bien employées !