La fatigue écologique, une histoire intellectuelle de la RSE, une collection “Digital Détox”, la disparition d’Internet, la désinformation climatique sur les médias d’information, le “guilty-scrolling”, la “fast tech”, le syndrome du Fear Of Missing Anything (FOMA), OQTF, L’heure des prédateurs et Adolescence … Elles ont fait (ou pas) l’actualité de ces dernières semaines, voilà la veille des idées utiles à la communication.

Bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 15 minutes

ZEITGEIST ÉCOLOGIQUE

La fatigue écologique s’installe

Dans une note publiée à la Fondation Jean-Jaurès, Marie Gariazzo (ObSoCo) et Rozenn Nardin (Citeo) ont mené une étude qualitative sur les pratiques environnementales des Français, en se focalisant sur le “ventre mou” de la population — ni climatosceptique, ni ultra-engagée. Leurs travaux montrent qu’une certaine fatigue écologique s’installe, comme la conséquence d’un malaise diffus : une tension permanente entre conscience aiguë du problème et impossibilité d’y répondre pleinement.

Cette fatigue écologique ne vient pas d’un rejet de la cause. Bien au contraire, elle s’enracine dans sa présence constante : “C’est fatigant, sur l’écologie, on a un sentiment de culpabilité permanent”, témoigne Jessica, esthéticienne de 34 ans. La conscience environnementale s’est vécue “comme un caillou dans la chaussure” (Thomas, cadre parisien), nourrissant une forme de culpabilité sans promesse de résolution. Une inquiétude individuelle doublée d’un désenchantement collectif : les petits gestes apparaissent dérisoires face à l’ampleur du défi. Paul, formateur, résume cette colère froide : “Moi, je fais des actions minimes, mais c’est du pipi de chat tant qu’on aura des paquebots et des jets privés”. À cette impuissance s’ajoute une perte de confiance dans les dispositifs existants. Le tri est perçu comme inutile, le bio comme inaccessible, l’électrique comme douteux. “J’ai vu les éboueurs choper la poubelle jaune et la grise et les mettre dans le même camion”, raconte Jean-Philippe, à Besançon.

L’étude laisse apparaitre une écologie désorientée, tiraillée entre aspiration morale et empêchements structurels. Le triptyque du grand empêchement — argent, temps, équipement — revient comme une litanie. Leila, aide-soignante et mère de deux enfants, confie : “Je suis très promotions, je pense au plus économique […] si je ne prends pas les promos, mon foyer ne peut pas vivre”. Ce n’est pas la volonté qui manque, mais la capacité réelle d’agir dans un quotidien saturé de contraintes.

En réponse, les Français interrogés bricolent une écologie “à la carte”. Martin, agent administratif, se dit “écolo basique”, comme on serait “bricoleur du dimanche”. On fait ce qu’on peut, à son rythme, en cherchant à équilibrer contraintes, bénéfices personnels et conscience morale. Les gestes qui restent sont ceux qui permettent un “gagnant-gagnant” : préserver la planète tout en économisant.

Mais ce compromis pragmatique masque une inquiétude plus profonde. La dissonance entre injonctions écologiques et inertie structurelle alimente un désengagement progressif. L’Obs’COP 2024 (Ipsos pour EDF) confirme cette tendance : la disposition des Français à modifier et adapter leur mode de vie s’érode (51%, -13 points en six ans), quand l’alternative, qui consiste à parier sur le progrès scientifique et technologique, progresse de 10 points (16% en 2019 contre 26% en 2024).

L’essoufflement vert que décrivent Gariazzo et Nardin n’est pas un refus de l’écologie. C’est une crise de moyens, de confiance et de symboles. Ce n’est pas l’idéal écologique qui est épuisé, c’est la manière dont il est porté. Il y a là un défi politique majeur : redonner de la lisibilité, de la justice et de la puissance au projet écologique. Sans cela, le risque est grand de voir se généraliser ce que Théodore Tallent appelle “l’indifférence climatique”, cette résignation molle qui pourrait bien, demain, se traduire par un véritable backlash.

En réaction, les marques disposent de plusieurs leviers pour répondre à ces insights puissants : après avoir passé les dernières années à “empowerer” le citoyen, peut-être faut-il désormais chercher à le dégager de la charge mentale écologique. . Sensibiliser aux “petits gestes” pourrait se muer en nouveau message : “nous, on gère”.

“Backlash écologique” : attention à la prophétie auto-réalisatrice

C’est l’alerte lancée par Parlons Climat : à rebours du discours médiatique dominant autour du “backlash écologique”, l’ONG constate que “si recul il y a, il concerne les décideurs politiques”, pas tant l’opinion publique.

Chiffres et études à l’appui, l’article montre que l’opinion ne s’est pas retournée sur les questions écologiques, sur deux points au moins :

i/ La priorisation de l’enjeu reste haute. Certes, on observe une légère baisse de la priorisation de l’enjeu climatique et environnemental au sein de la population, mais seulement de 4 points par rapport à 2022. Et lorsque l’on regarde sur un temps plus long, le dernier baromètre de l’Ademe indique que 25% des Français font de cet enjeu une priorité. On note une baisse importante par rapport au pic de 2019, mais le niveau actuel reste supérieur à celui des années 2015-2018.

“Autrement dit, on assiste plutôt à un plateau des préoccupations climat dans l’opinion, après un pic, dans un contexte où crise économique et géopolitique font passer d’autres sujets (pouvoir d’achat, sécurité) en priorité”

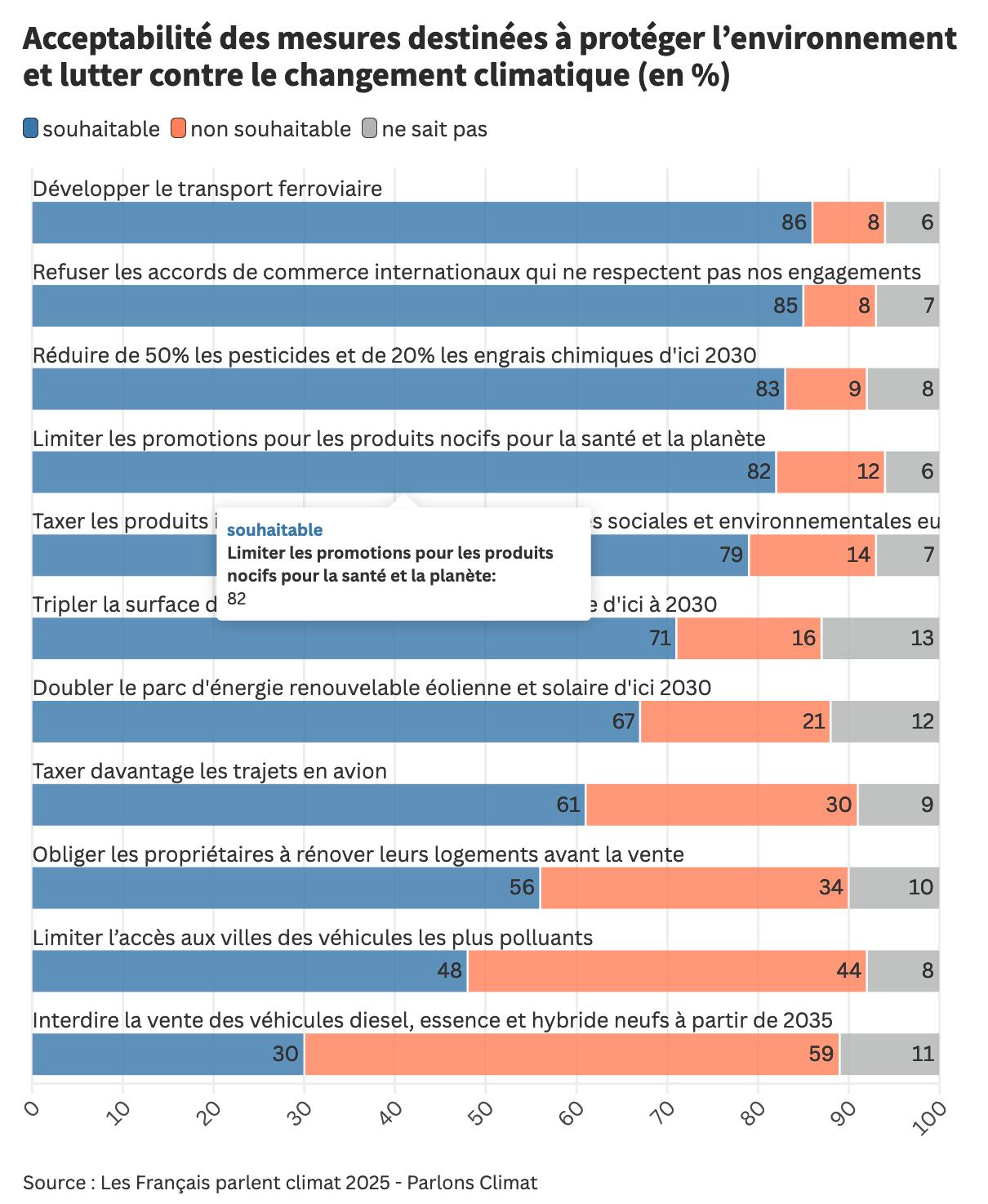

ii/ Le soutien aux politiques publiques requises est fort. Dans leur dernière étude, Parlons Climat a testé 13 politiques publiques de transition et les résultats sont clairs : en moyenne, chaque individu en approuve 8,8 sur 13. Mieux : 10 des mesures testées sont soutenues par la majorité de la population et plusieurs sont consensuelles (plus de 70% d’adhésion).

En conclusion, Parlons Climat alerte sur le fait que certains responsables politiques entretiennent l’illusion d’un backlash généralisé. Or, s’il est évident dans les décisions comme dans les discours des gouvernants européens et français, on n’en trouve pas de trace probante dans l’opinion. “Soyons attentifs, ensemble : laisser croire à un backlash généralisé, c’est risquer d’en créer un”. Aux marques, à leur tour, à ne pas continuer à alimenter la prophétie auto-réalisatrice.

L’éco-anxiété : une crainte salutaire ?

Selon une récente étude de l'Observatoire de l'éco-anxiété (OBSECA) et de l'Ademe, 25 % des Français âgés de 15 à 64 ans se déclarent éco-anxieux à des degrés divers, et près d’un demi-million de Français présenteraient le risque de basculer vers une psychopathologie de type dépression.

Cette étude définit l’éco-anxiété comme “détresse mentale face aux enjeux environnementaux” - à ne confondre ni avec la prise de conscience des enjeux environnementaux, c’est-à-dire “l’éco-lucidité”, ni avec l’engagement dans la transition, c’est-à-dire “l’éco-engagement”, précise l’Ademe. `

L’éco-anxiété serait-elle seulement un enjeu de santé publique ? Non, répond le philosophe Gaspard Koening dans sa chronique publiée dans Les Echos, qui s’insurge : “comme s'il suffisait d'éliminer le symptôme pour oblitérer la cause !”

“L'éco-anxiété est une réaction parfaitement rationnelle à la crise majeure de ce troisième millénaire : dérèglement climatique, mais aussi et surtout effondrement de la biodiversité”

Il s’agirait non pas de chercher à soigner son éco-anxiété, mais de l’assumer - voire de la cultiver : “dans les années 1930, Stefan Zweig avait raison d'être nazi-anxieux et Albert Einstein, atome-anxieux” écrit-il. Il faudrait, au contraire, considérer l’éco-anxiété comme une “crainte salutaire” (l’expression est de Tocqueville), qui nous pousse à l’action : “plantez des haies, décarbonez vos activités, ou même végétalisez un coin de balcon, et l'éco-anxiété se transmuera en joie de vivre”, conclut-il.

MARQUES DANS LA CITÉ

Histoire et avenir de l’engagement des entreprises

“L’entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus”, écrivait Pascal Demurger en 2019. Six ans plus tard, l’heure n’est plus à l’élan mais au doute. Dans sa dernière note publiée à la Fondation Jean-Jaurès, Denis Maillard esquisse une histoire intellectuelle de la RSE, du XIXe siècle à Musk en passant par l’incontournable discours d’Antoine Riboud en 1972. Une mise en perspective précieuse à un moment où, des deux côtés de l’Atlantique, on voit resurgir la tentation d’un repli gestionnaire, voire d’un désengagement assumé.

Le texte montre que la question de la responsabilité des entreprises et de leur engagement dans la société est au cœur d’une tension ancienne entre l’économie et le politique, autrement dit entre les entreprises et l’État, “dans un processus croissant d’autonomie de la société civile dont les premières sont le produit et le second l’organisateur”.

Si le mouvement même de la modernité, tel qu’il a été théorisé par les penseurs libéraux depuis le XVIIIe siècle, relève d’un processus d’autonomisation de la société civile, en réaction à la mainmise séculaire de l’Église puis de l’État, Denis Maillard note que nous assistons à un “retour du politique”, qui s’effectue dans un contexte qu’il qualifie de néo-hobbesien :

“En effet, un peu partout, à la demande des peuples et sous la contrainte des événements, l’État se voit mis en demeure de redevenir rassembleur, protecteur et puisssant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières”

D’où les trois scénarios qu’il imagine pour l’avenir entre entreprise et politique :

i/ La première hypothèse fait le pari d’un simple coup de balancier à droite, le fameux backlash sur la diversité ou l’environnement et donc un retour au business as usual selon la maxime de Friedmann : “La responsabilité sociale des entreprises est d’accroître leurs profits”

“Dans ce contexte, et à court terme, l’avenir de la responsabilité des entreprises consistera à attendre que le balancier reparte en sens inverse. Les entreprises les plus engagées continueront à l’être, mais sans le dire, l’afficher ou le proclamer à travers ce marketing des valeurs que représente encore trop souvent la marque employeur”

ii/ Le second scénario : l’encastrement du politique et donc de l’État dans le système entrepreneurial. À l’origine, ce modèle a été inventé en Italie par Silvio Berlusconi, à partir du début des années 1990, lorsque l’homme d’affaires prend la décision de lancer à l’assaut du pouvoir politique sa propre entreprise, transformée en parti, Forza Italia. Cette entrée en politique sur le mode entrepreneurial de l’entreprise-parti, qui permet aussi de créer de la valeur pour l’entreprise, sera repris et systématisé par Donald Trump.

iii/ Un dernier scénario : celui du ré-encastrement de l’économie dans le politique et de l’invention d’un nouvel équilibre entre les deux ordres tenant compte des besoins de la nation. “Soit la réinvention d’un modèle social et national de l’engagement des entreprises” écrit Denis Maillard, qui voit dans l’opération “Les entreprises s’engagent” une preuve de ce nouveau modèle qui émerge : il s’agit d’un opérateur d’État, dont le métier consiste à fédérer des entreprises et à les faire s’engager sur des dispositifs portés par la puissance publique, le service public de l’emploi et le secteur associatif, le tout issu d’un partenariat public-privé, financé à 60 % par des financements privés.

Violences conjugales : Axa repense son rôle d’assureur

Depuis mars 2024, AXA a intégré une garantie inédite à ses contrats d’assurance habitation: un dispositif de relogement d’urgence pour les victimes de violences conjugales, activable sans surcoût, sans démarche préalable, et en toute confidentialité. “Comme nous le faisons déjà en cas de sinistre, quand une tempête ou un incendie dévaste la maison d’un de nos clients”, précise l’assureur.

Sur le fond, ce dispositif marque une évolution plus structurelle : celle du rôle même de l’assureur dans un monde où les risques se déplacent du matériel vers le social, du visible vers l’intime. C’est ce qu’explique Alice Holzman, directrice client, marque et marketing d’AXA France, dans une interview pour La Réclame :

“Le foyer, qui devrait être un lieu de réconfort, peut devenir l’endroit le plus dangereux pour une femme victime de violences conjugales. On sait que 79 % des féminicides ont lieu au sein du foyer. Notre métier, c’est de protéger. Nous protégeons déjà les biens et les personnes dans le cadre du foyer, par exemple des relogements en cas d’incendie ou d’inondation. On s’est donc dit : nous avons cette capacité, nous pouvons la mettre au service de la protection des victimes de violences conjugales. C’est en cela que le rôle de l’assureur prend tout son sens”

Sur la forme, on notera qu’Axa aurait pu se contenter d’inscrire ce nouvel engagement sur leur site internet : ils ont, au contraire, décidé d’en faire une campagne d’affichage, en allant le proclamer dans la rue. Autrement dit, l’innovation en termes d’engagement devient un levier de communication. Nul doute que dans le futur, les annonces autour de l’extension des territoires de protection constituera un terrain de communication préférentiel pour les assureurs.

Les Français soutiennent les politiques diversité et inclusion en entreprise

C’est la conclusion d’une étude Ipsos consacrée aux “politiques DEI à l’ère Trump”, qui avance plusieurs chiffres intéressants :

i/ Le soutien aux politiques de DEI est massif dans la population française.

77% des Français souhaitent le maintien des politiques de DEI dans les entreprises.

Mieux : contrairement aux États-Unis, où ces enjeux sont très politisés, l’enquête montre qu’en France, même les sympathisants des partis de droite radicale soutiennent majoritairement ces programmes - seuls 16% d’entre eux seraient plus enclins à consommer les biens et services d'une entreprise ayant abandonné sa politique de DEI.

Pour 64 % des Français, l’abandon des politiques de DEI par certaines entreprises américaines est une mauvaise chose, voire une “très mauvaise chose” pour un tiers d’entre eux (34 %).

ii/ Abandonner ces programmes pourrait avoir des conséquences négatives.

50% des Français seraient moins enclins à consommer les biens ou services d’une entreprise mettant fin à son programme de DEI, contre seulement 15% seulement qui seraient au contraire plus enclins à acheter auprès d’elle.

Près des deux tiers des Français (63%) disent avoir une meilleure image d’une entreprise cherchant à représenter la diversité de la société française à travers ses salariés ou sa communication, contre seulement 7% pour qui cela renverrait une moins bonne image.

iii/ Une nette majorité de Français estiment par ailleurs que ces programmes ont permis de faire changer les choses pour les personnes handicapées, pour les femmes et pour les personnes LGBT.

SIGNAUX FAIBLES

Jaqk lance sa collection “Digital Détox”

Pour un signal faible, c’en est vraiment un : la marque de vêtements Jaqk a intitulé sa collection d’été 2025 “Digital Détox”, avec toute une proto-réflexion sur le thème “pas de digital = se reconnecter au vrai”.

La collection Digital Détox n’est pas qu’un concept, c’est une invitation. À se recentrer. À profiter du moment. À retrouver ce qui compte : un café entre amis, une balade sans téléphone, un vrai regard échangé.

Dans les faits, on peine à voir en quoi ce qui relie une “chemise Bali en lin” ou un “polo Gaston en coton bio” au thème Digital Détox. Par ailleurs, c’est un acte de communication gratuit - rien n’est vraiment proposé, aucun engagement précis n’est pris de la part de Jaqk. On préférera retenir l’intention : le retrait du digital devient un argument marketing et un levier commercial.

Météo France : avec l’IA, une moindre prédiction climatique ?

Dans un article du journal Le Monde, on apprend que depuis l'automatisation partielle de ses prévisions météorologiques, Météo-France fait face à une série de critiques concernant la fiabilité de ses alertes.

L'introduction du programme "3P" (Programme Prévision Production) en novembre 2023, qui repose sur un outil nommé Alpha, a permis de générer automatiquement des prévisions diffusées sur le site et l'application de Météo-France. Cependant, cette automatisation a conduit à des erreurs notables, telles que l'annonce de neige à Marseille par des températures de 7°C ou une prévision de 28°C à Strasbourg en décembre.

Un passage de l’article est particulièrement marquant : il décrit la “nuit de cauchemar” vécue par les prévisionnistes entre le 8 et le 9 janvier 2024, aboutissant à la sous-estimation de l’épisode neigeux entre la Normandie et l’Ile-de-France.

“La veille, le modèle Arome, contrairement à d’autres, ne prévoyait pas de précipitations. Dans la soirée, les prévisionnistes constatent sur les webcams et grâce à des capteurs au sol que les flocons tiennent au sol. L’application, automatisée, indique toujours un temps seulement nuageux. Les agents tentent de corriger le tir. Mais, tous les quarts d’heure, un deuxième robot écrase la correction manuelle. Résultat, 157 kilomètres d’embouteillages autour de Paris à 0 h 34…”

“Alpha a dégradé notre image et nous fait passer pour des gens qui se plantent”, regrette de son côté Sébastien Delecray, secrétaire général de FO-Météo. Pour une institution autant consultée – l’application mobile a enregistré 910 millions de visites en 2024 –, l’impact de ces erreurs est majeur. L’image de marque est cruciale dans un marché de la météo devenu concurrentiel, où des structures privées affrontent l’opérateur.

L’article précise que de nombreux services, comme la météo transmise à TF1 ou Radio France, “restent fiables, car non automatisés”. Un sacré paradoxe : l’IA serait-elle finalement moins sûre que l’humain ?

Cet exemple met en lumière les limites de l'automatisation sans supervision humaine adéquate. Alors que l'intelligence artificielle promet des gains d'efficacité, son application dans des domaines sensibles comme la météorologie nécessite une intégration prudente, combinant technologie avancée et expertise humaine pour assurer des prévisions fiables.

En Chine, Internet est en train de disparaitre

Dans L’Empire de l’ombre, la revue du journal en ligne Le Grand Continent publié aux éditions Gallimard, un chapitre très intéressant est rédigé par He Jiayan, un journaliste chinois spécialiste du numérique. Son titre – En Chine, Internet est en train de disparaître – a valeur de diagnostic. Il met en lumière un phénomène aussi contre-intuitif qu’inquiétant : dans un pays où les usages numériques explosent, le contenu en ligne, lui, s’efface.

Le propos de Jiayan n’est pas d’abord politique, il est archéologique et culturel. Ce qui disparaît n’est pas seulement l’accès à des contenus sensibles ou critiques – ce que l’on associe souvent spontanément à la censure chinoise. Ce qui s’efface, c’est la mémoire collective numérisée de toute une génération. L’auteur s’appuie sur des recherches empiriques : une requête sur Baidu entre 1998 et 2005 avec les mots « Jack Ma » (figure emblématique du web chinois) ne renvoie à … aucun résultat pertinent. Même sur Google ou Bing, à peine quelques vestiges.

L’effondrement n’est pas spectaculaire, il est silencieux. Et c’est ce qui le rend plus inquiétant encore. Sous l’effet de trois dynamiques – autocensure, obsolescence technique, logique de rentabilité – des millions de pages, de forums, de billets de blogs, d’échanges, de récits personnels ont simplement disparu des serveurs. Et personne ne les a vu partir. Ce n’est pas un effacement brutal, mais une forme d’amnésie diffuse, rendue invisible par la transition vers l’Internet mobile et les réseaux sociaux.

He Jiayan le formule avec justesse :

« Nous avons longtemps conçu Internet comme une mémoire – nous ne savions pas que c’était celle d’un poisson rouge. »

Ce que décrit Jiayan, c’est la perte d’un âge numérique : celui des débuts d’Internet comme espace d’expression, d’archives, de communautés. En Chine, ce premier âge est en voie d’extinction. Et avec lui, la possibilité même d’une mémoire partagée, d’une culture populaire numérisée.

Dans un monde qui croit encore que « ce qui est sur Internet y reste pour toujours », le cas chinois invite à un renversement de perspective. Non, Internet n’est pas une mémoire. Ou plutôt, il l’est… tant que des acteurs économiques, techniques ou politiques le décident. Et si la sauvegarde de l’internet devenait une mission mémorielle de la part de marques ?

Retours sur le SXSW 2025

Comme chaque année, le festival South by Southwest (SXSW) offre de multiples réflexions sur le devenir de la technologie. Voici les trois points que le Cortex retient de cette édition 2025.

i/ L’émergence de l’« intelligence vivante »

La futurologue Amy Webb a présenté une conférence soulignant la convergence de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie, annonçant l’avènement de ce qu’elle appelle “l’intelligence vivante”. Ces systèmes, capables de percevoir, apprendre et évoluer, sont dotés de nouveaux modèles de langage (Brain large model), anticipant une éventuelle fusion entre intelligence artificielle et organismes biologiques. Webb met en garde contre une société qui change plus rapidement que notre capacité à la comprendre, appelant à une anticipation stratégique plutôt qu'à une réaction instinctive.

ii/ Une rupture cognitive

Sur LinkedIn, Éric Newton, cofondateur de we are, décrit SXSW 2025 comme une édition de rupture : “rupture politique, rupture technologique, rupture économique, et surtout, rupture cognitive”. Sur ce dernier point, il insiste en particulier sur un élément : “la peur de l’obsolescence perpétuelle”, questionnant la capacité humaine à s’adapter à ce rythme effréné.

Un nouveau syndrome a émergé : le FOMA (Fear of Missing Anything). Contrairement au FOMO, qui exprime la peur de manquer une expérience, le FOMA met en lumière un malaise plus profond : celui d’une obsolescence cognitive perpétuelle.

iii/ Une édition trop lisse ?

De son côté, Méta-Media souligne une inquiétude croissante face à la place de l'IA dans le journalisme. La prolifération de contenus générés par des algorithmes remet en question la véracité et la nuance de l'information. Le festival est critiqué pour son manque d'engagement politique, certains panels évitant délibérément les sujets d'actualité sensibles, reflétant une tendance à l'évitement dans un monde de plus en plus polarisé.

“2025, toujours plus immersif, toujours plus IA, et pourtant… presque trop lisse. Cette édition du festival SXSW aurait pu être le théâtre d’une dystopie en direct, mais non : pas de révolte contre les tech bros”

ACTUALITÉS MÉDIA

Tiakola sur france.tv : “le service public qu’on aime”

À en croire certains, c’était LE concert de l’année, l’événement à ne manquer sous aucun prétexte. Le rappeur Tiakola, 25 ans, a enflammé l'Accor Arena de Paris les 26 et 27 mars derniers, après avoir conquis le mythique Irving Plaza à New York un mois plus tôt. Les places se sont vendues en un clin d’œil ! Mais les dépités de la billetterie ont pu se délecter du flow de “Tiako la mélo” sur france.tv, qui diffusait en direct et gratuitement le show du 27 mars.

L’examen de certains indicateurs d’audience laissait penser que le pari de France.tv était sacrément osé, voire incongru : selon Médiamétrie, au premier trimestre 2025, la moyenne d’âge des téléspectateurs de France 2 est de 63 ans, celle de France 3 culmine à 67 ans, et celle de la plateforme de streaming se situe à 53 ans). Finalement, le pari se révèle gagnant. Le live a rassemblé 340 000 vues – ce qui en fait le 5e événement musical le plus regardé sur le site du service public – et suscité des commentaires dithyrambiques : “Le boulot que fait france.tv pour retransmettre le concert est incroyable, tu rates pas une miette, le son est propre”, “Franchement, merci france.tv, c’est quali de zinzin, le service public qu’on aime”, ou encore “J’ai passé un concert incroyable sur mon canapé, merci france.tv et merci #tiakola”

L’année dernière, on avait connu le groupe France Télévisions moins inspiré tentant de séduire les nouvelles générations avec un concept obscur baptisé Aux Jeux Streamers (Cortex #41). On le retrouve ici capable de s'aventurer avec succès sur des terrains plutôt inattendus avec une proposition de valeur intelligible et qualitative. Drôlement bien joué !

La désinformation climatique dans les médias d’information

Un collectif d’ONGs (QuotaClimat, Data For Good et Science Feedback) ont co-produit ensemble une enquête sur la désinformation climatique dans la télévision et la radio françaises. Le projet a utilisé une combinaison d’intelligence artificielle et une vérification par des fact-checkers certifiés, passant au crible 18 grandes chaînes d’information en continu pendant trois mois (1er trimestre 2025).

L’enquête articule des études de cas précises et une compilation de données inédite sur une aussi longue période, ce qui la rend très complète. Pour distinguer ce qui relève de la désinformation climatique, elle s’appuie par ailleurs sur les travaux de l’université Exeter, communément recensés sous le terme de CARDS (Computer Assisted Recognition of Denial and Skepticism).

Les principaux résultats à retenir sont les suivants :

i/ En trois mois, 128 cas avérés de désinformation climatique ont été détectés, soit une moyenne de 10 par semaine. “Cela indique que, contrairement aux idées reçues cantonnant la désinformation aux réseaux sociaux, les médias traditionnels sont désormais fortement exposés à la désinformation climatique” conclut l’étude.

ii/ La désinformation climatique n’est pas également répartie dans les médias. Sud Radio concentre 31% des cas de désinformation détectés (40 cas), devant CNews (26) et LCI (11).

iii/ Parmi les sujets les plus exposés à la désinformation climatique, arrivent largement en tête l’énergie (désinformation sur les énergies renouvelables) et la mobilité (véhicules électriques).

Au final, l’étude conclut, graphique à l’appui, que, sur le sujet de la désinformation climatique, on peut distinguer des médias “à risque” (Sud Radio, Europe 1, CNews RMC) et des médias “remparts” (M6, France 3, TF1, France 24, RFI).

Au delà du constat quantitatif, l’analyse se termine par une série de recommandations, à destination des médias eux-mêmes (amplifier la couverture médiatique des sujets environnementaux, poursuivre la formation des journalistes aux enjeux environnementaux) mais aussi des annonceurs (“sensibiliser leurs partenaires médiatiques à cette menace”).

Le “guilty-scrolling”

Au-delà du doom-scrolling (le défilement anxieux de contenus négatifs) ou du zombie-scrolling (l’incapacité à décrocher d’un feed), nous assisterions aujourd’hui à un phénomène plus insidieux : le “guilty-scrolling” (défilement coupable).

C’est ce qu’explique Laurent François dans un article de En Vivance, un Substack consacré à l’actualité numérique et des réseaux sociaux. Ce geste a priori anodin — faire défiler, regarder, s’arrêter sans interagir — n’est pas neutre. Voir, c’est déjà nourrir. Et ce que l’on consulte — violences, malaises, clashs — finit par circuler davantage, alimentant une économie de l’indignation et de la division.

“À l’ère de l’algofluence, chaque action est interprétée par les algorithmes. Quand nous sommes captivés par une vidéo de MMA, de violence policière, de harcèlement ou de vol à l’arrachée sur TikTok, si nous ne réagissons pas il y a fort à parier qu’un contenu équivalent nous sera suggéré…ainsi que distribué à des utilisateurs qui partagent des traits communs”

Le guilty-scrolling, c’est donc la prise de conscience trouble que notre passivité numérique alimente un système que l’on critique par ailleurs. On croit ne pas participer, mais on devient un rouage de la viralisation du pire. Nos failles — nos faiblesses, nos curiosités honteuses — sont concaténées, agrégées, et recyclées pour façonner d’autres timelines, d’autres flux. Scroller, c’est diffuser sans partager.

« Ce n’est plus seulement la spirale de l’anxiété personnelle. C’est la chaîne de transmission d’un inconscient collectif nourri à la peur, à la violence et à l’indignation performative. »

Mais l’auteur refuse le fatalisme. Il appelle à une “prise d’agence numérique” : signaler, choisir, ralentir, résister au flux automatique, faire de son attention un geste actif, presque politique. Le scrolling n’est pas forcément honteux, il peut redevenir conscient. Et, à travers lui, nous pouvons choisir quel monde numérique nous contribuons à construire.

Et si le scrolling était voué à la même transformation d’image que le swipe ? D’un geste anodin, jugé sympathique, ce dernier est progressivement devenu le symptôme d’une déshumanisation des relations.

CHAPEAU L’ARTISTE

Back market - Mettons fin à la fast tech

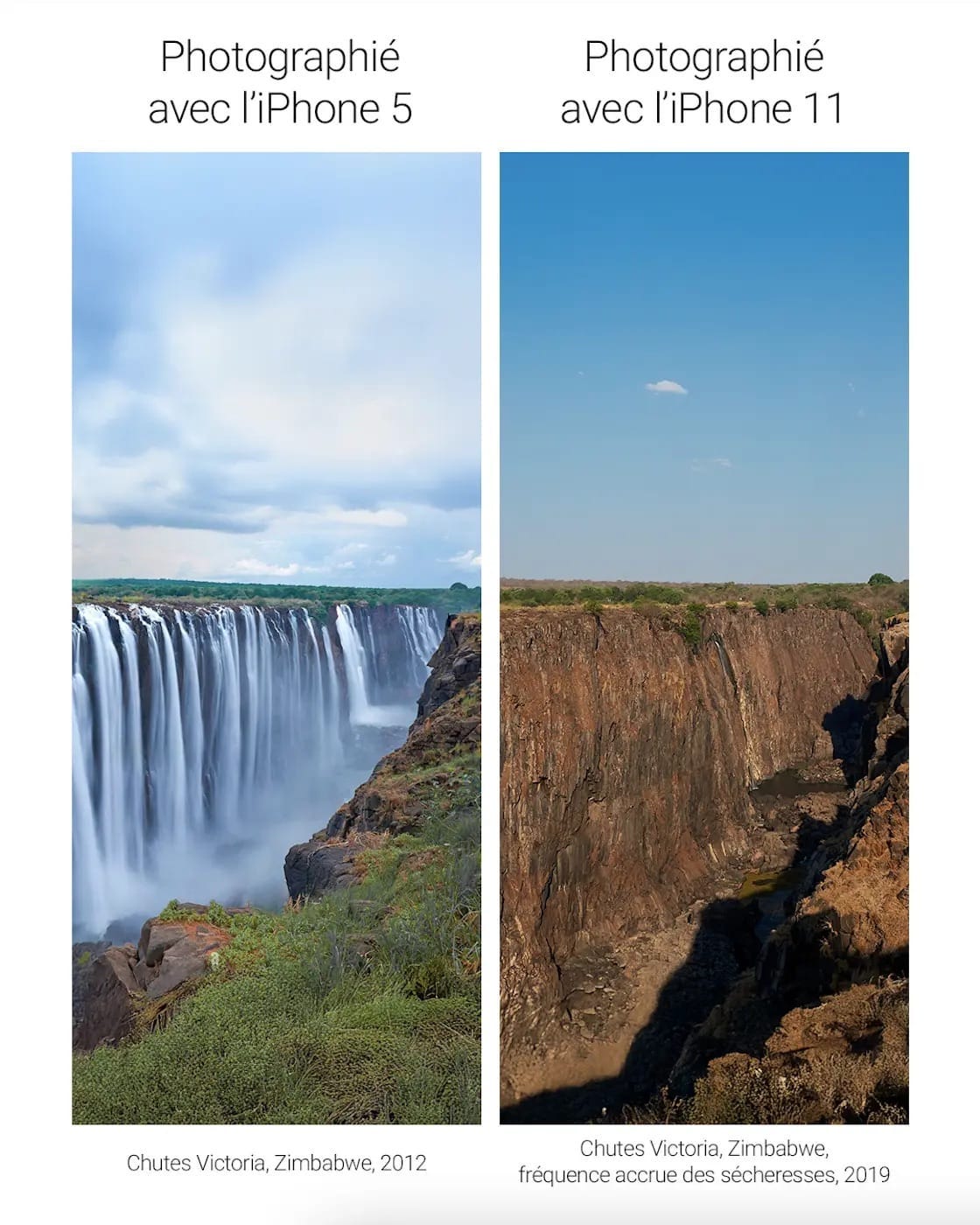

Publicitairement, c’est un coup de génie : détourner la mythique campagne d’Apple “Shot on iPhone”, pour faire passer un message à la connotation politique beaucoup plus radicale - un même paysage entre deux générations de smartphone, mais avec des dégâts environnementaux visibles -, c’est fort.

Sur le fond, Back Market invente le concept de “fast tech”, “une cousine directe de la fast fashion”, pour désigner cette culture du “toujours neuf” dans le secteur numérique. Un modèle ultra polluant, alors même que 78 % de l’impact environnemental du numérique se joue lors de la fabrication des appareils, selon les chiffres relayés par la marque. Comme le résume Nina Quellier pour Creapills, à la tête du département activisme de la marque :

“Ce n’est pas une attaque contre Apple, c’est une prise de conscience sur tout un système. On voulait arrêter le temps et faire réfléchir sur ce qu’on laisse derrière chaque mise à jour.”

Puissant !

Intermarché - La vie ne devrait pas coûter aussi cher

On ne résiste pas à l’envie de vous partager les derniers films signés Intermarché. Lors de leur dernière campagne, la marque de grande distribution évoluait déjà sur la même thématique, le pouvoir d’achat, et proposait la même signature (“La vie ne devrait pas coûter aussi cher”). Ce qui change, c’est l’expression créative, jubilatoire : une jeune femme en pleurs revient dans un club de billard pour rechercher sa tomate perdue la veille ; un jeune homme, caricature de la jeunesse dorée en boite de nuit, épate la galerie en payant … une crevette à toute la tablée.

Brillant !

Saint-Pierre-et-Miquelon - OQTF

On n’aura jamais autant entendu parler de cet archipel français d’Amérique du Nord ! Mi-avril, Laurent Wauquiez avançait dans le JD News une proposition-choc : “Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon”. Deux arguments-clés étaient mobilisés : il s’agit d’un territoire français qui se situe hors de l’espace Schengen, et surtout, ces “étrangers dangereux” pourraient être découragés par le climat difficile qui y règne, “5 degrés en moyenne pendant l’année”.

Politiquement, c’est un tollé général. Mais plutôt que d’y répondre par l’indignation, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a préféré y répondre par de l’humour - par cette série de trois visuels, publiés sur les réseaux sociaux, détournant le sigle “OQTF” pour défendre son image et son art de vivre.

Malin !

DERNIÈRES PARUTIONS

Un essai : L’heure des prédateurs (Giuliano da Empoli, Gallimard)

Dans son nouveau livre, Giuliano da Empoli dit adopter le point de vue d’un “scribe aztèque” de la cour de Moctezuma II, confronté au XVIe siècle à l’arrivée d’une poignée de conquistadors qui finirent par éradiquer l’un des Empires les plus puissants de la planète.

L’auteur voit des résonances entre notre époque et celle de Machiavel : ce qui intéresse le Florentin dans Le Prince, c’est de comprendre comment le pouvoir peut s’affirmer au milieu du chaos, quand tout le monde se bat contre tout le monde et que la force redevient la seule règle du jeu.

De ce point de vue, le moment politique de déstabilisation maximale que nous traversons n’est qu’un retour à la normale, écrit Da Empoli, “l’anomalie ayant plutôt été la courte période pendant laquelle on a pensé pouvoir brider la quête sanglante du pouvoir par un système de règles”.

Chemin faisant, on voit se dessiner, par tableaux successifs, ce qui constitue la thèse centrale du livre : pour comprendre les “seigneurs de la Tech”, l’auteur nous explique qu’il faut les approcher comme des borgiens, entendez : des descendants de la famille Borgia, qui a longtemps régné sur Rome, à coups d’empoisonnements, de fratricides, de luttes acharnées pour le pouvoir, et dont l’un de ses plus illustres représentants, César Borgia (1475-1507), a servi de modèle à Machiavel pour son Prince.

À lire !

Une série : Adolescence (Netflix)

La série britannique, lancée en mars sur Netflix, a rapidement dépassé les 100 millions de vues dans le monde. Sur la forme, il y a cette prouesse artistique : quatre épisodes, quatre plans-séquences, sans aucune coupure de caméra. Sur le fond, Adolescence raconte le destin de Jamie Miller, 13 ans, accusé d’avoir brutalement tué une camarade de collège. Elle a immédiatement provoqué un débat de société en Grande-Bretagne, devenant “une sorte de dossier visuel sur l’adolescence” écrit Le Monde, qui regrette que “ce qui accentue son triomphe signe la défaite de l’art”.

Y sont évoqués, pêle-mêle : le masculinisme et l’essor de l’idéologie “incel” auprès des adolescents, l’enfer des réseaux sociaux, l’incompréhension culturelle, et donc l’impuissance, des adultes vis-à-vis de leurs propres enfants, etc.

Un choc esthétique et politique, auquel Netflix ne nous avait pas habitués.

À voir !

Un podcast : Sismique - La fin de la croissance ? Avec Denis Meadows

Alors que se pose la question du backlash et de la fatigue écologique, le formidable podcast Sismique nous propose de revenir sur le rapport Meadows avec son auteur, Dennis Meadows.

On découvre un scientifique au recul impressionnant :

"La croissance ralentit, et va continuer à ralentir à l’avenir. Il n’y a virtuellement aucune chance pour que le genre de croissance que nous avons connue, disons dans les années 90, puisse continuer. D’ici la fin du siècle, la population sur cette planète, la consommation matérielle, l’utilisation d’énergie, la production alimentaire, tous les indicateurs d’activité physique seront bien en-dessous de ce qu’ils sont aujourd’hui."

Dès lors, il recommande de rechercher des moyens de résilience. Comment améliorer la robustesse de nos organisations ? Il nous faut trouver des façons de renforcer notre capacité à réagir à tous les chocs qui vont nous prendre par surprise.

Il suggère également de se concentrer sur les problèmes universels qu'on peut régler en local, et de ne pas s'épuiser sur les problèmes globaux qui dépendent trop d'une impossible coordination mondiale.

Pour opérer ces changements, il faut réinventer les systèmes politiques, car ceux-ci sont pensés pour une amélioration permanente de nos vies, pas pour une résilience programmée. Face à notre incapacité à comprendre le long terme, posons-nous la question de la meilleure gouvernance.

A écouter !

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER.

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.

Très bon !

merci beaucoup pour la mention sur le Guilty Scrolling! :)