#48 - Février 2025

15mn d'inspiration entre deux Teams

La naissance du “populisme aspirationnel”, l’hypnocratie, le set-jetting, le “foreverism”, le bilan télé de Médiamétrie, l’émergence des “GemÖk”, le devenir-hook de l’industrie musicale, le best-off du Super Bowl 2025, Fermentations et Coeur sanglant … Elles ont fait (ou pas) l’actualité de ces dernières semaines, voilà la veille des idées utiles à la communication.

Bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 15 minutes

L’ÈRE TRUMPO-MUSKISTE

Trump II : la naissance du “populisme aspirationnel”

C’est le concept proposé par Yascha Mounk, professeur à l’université Johns Hopkins, dans un article publié sur le média en ligne Persuasion. À l’encontre des analyses unilatérales présentant Donald Trump comme l’incarnation d’un “populisme autoritaire”, le politologue américain décèle dans le Trump II les signes d’une transformation profonde du type de populisme. En partant d’un constat : cette fois-ci, Trump a très largement remporté le vote populaire. L’analyse sociologique de sa base électorale montre que son discours a séduit bien au-delà des seuls “perdants de la mondialisation”, comme on l’avait analysé, selon lui par erreur, pour Trump I.

Dans une interview au Figaro, il précise sa pensée :

“Contrairement à ce qu’ont voulu croire les politologues ces dix dernières années, la victoire de Trump n’est pas juste le fait de vieux hommes blancs motivés par la peur du futur et désireux de renvoyer le pays dans le passé. Ce qui est intéressant sociologiquement, c’est qu’elle a été aussi portée par des jeunes, des femmes, des latinos, qui, eux, sont plutôt optimistes. Ils s’identifient volontiers avec cette vision plus glorieuse du futur américain, tant sur le plan économique qu’international ou même, comme le suggère l’évocation de voyage sur Mars ”

Telle serait la définition du “populisme aspirationnel”, un populisme qui “ne s’adresse pas qu’à la majorité ethnique mais qui promet un futur désirable à l’ensemble du peuple américain dans ses différentes composantes”.

Dans cette nouvelle forme de populisme, Elon Musk joue un rôle essentiel : il est celui qui ajoute la dimension résolument futur-centric qui était absente ces Trump I. D’où son importance symbolique et politique dans cette nouvelle ère qui s’ouvre.

Retour en France : dans le dernier baromètre de l’Observatoire des marques dans la Cité (CSA pour Havas Paris), un chiffre a retenu notre attention : 90% des interrogés sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle “J’ai l’impression que les hommes politiques n’ont plus de projet de société” (dont 49% de “tout à fait d’accord”). N’est-ce pas là une des raisons de la séduction de ce “populisme aspirationnel” : l’affirmation d’un projet de société clair ?

L’hypnocratie ou l’empire des fantasmes

La revue Le Grand Continent publie un texte signé du philosophe hongkongais Jianwei Xun, qui parle d”hypnocratie” pour décrire le nouvel ordre politique introduit par la réélection de Donald Trump, à savoir “un système où le pouvoir n’opère plus par la force ou la persuasion rationnelle, mais par la manipulation directe et algorithmique des états de conscience collectifs”.

Dans ce régime de réalité inédit, l’exercice du pouvoir passe par la puissance et la domination des fantasmes, construisant à l’échelle collective un espace psychique extrêmement malléable qui articule des éléments réels et imaginaires. Dépassant les analyses traditionnelles autour de la “post-vérité”, le philosophe voit l’émergence d’un système où “le contrôle s’exerce non pas en réprimant la vérité, mais en multipliant les récits au point que tout point fixe devient impossible”. Preuve en est avec le geste effectué par Elon Musk lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump : s’agissait-il, ou non, d’un salut nazi ? s’est interrogée la presse du monde entier. Ce qu’il faut comprendre, selon Xun, c’est que “le pouvoir du geste réside précisément dans sa résistance à toute interprétation définitive, maintenant tous les observateurs dans un état de tension interprétative perpétuelle”.

Dès lors, comment s’en sortir ? Pour le philosophe, la question qui se pose n’est pas de savoir comment résister à ce système, car “comme on l’a vu, la résistance frontale est déjà intégrée à sa logique”, mais plutôt de chercher à “développer des formes de lucidité au sein de la transe collective”.

Jusqu’à présent, dans leur réaction au musko-trumpisme, les marques qui se sont exprimées semblent plus attirées par cette “transe collective” que par de quelconques formes de résistance. Mais à moyen terme, ne serait-ce pas leur rôle de développer ces formes de lucidité ?

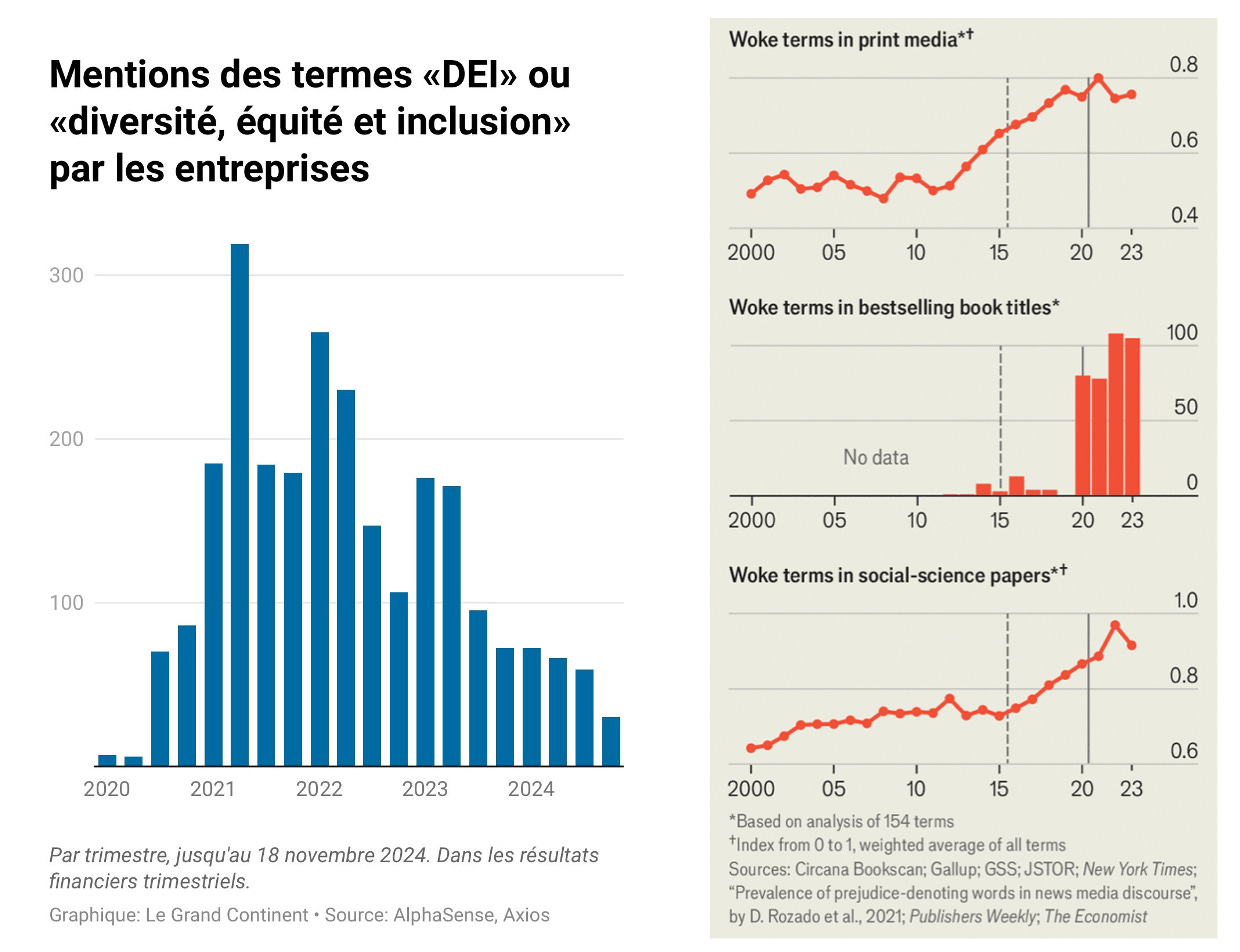

L’inversion précède l’élection

Une réflexion rapide tirée de deux articles : le premier (Le Grand continent) a mesuré l'évolution des mentions des termes “DEI” ou “diversité, équité et inclusion” par les entreprises entre 2020 et 2024 ; le second (The Economist) a mesuré l’évolution de l’occurence du mot “woke” dans les publications (médias, livres, revues de sciences sociales). Dans les deux cas, il apparaît qu’après un pic autour de l’année 2021, la décrue s’observe nettement dès l’année 2023. Autrement dit : le renversement culturel et idéologique précède l’élection de Donald Trump.

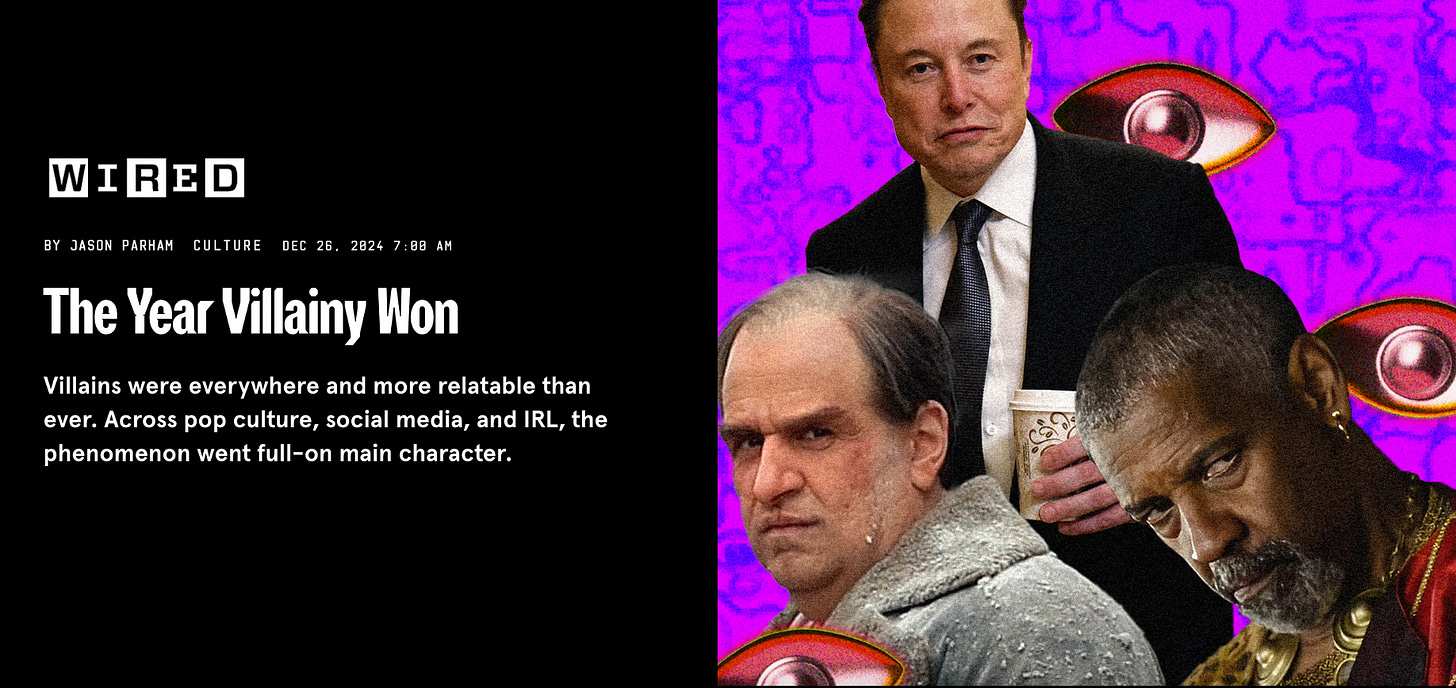

Les méchants sont devenus nos héros

Si les outrances de Trump ou de Musk suscitent tant de fascination, et aussi peu de rejet, c’est peut-être parce que l’ensemble des acteurs de la pop culture nous y a préparé. Emilia Perez, The Penguin, Venom, Wednesday, Wicked, Beetlejuice, Joker, Godzilla Vs Kong, la collection Balenciaga 2025, Charlie XCX, Denzel Washington dans Gladiator II, l’agressivité de Kendrick Lamar contre Drake, la hype Luigi Mangione (le tueur de CEO), Joe Rogan, Squid Game 2, l’annonce de l’ouverture d’un parc Villains Land par Disney, etc … on assiste aujourd’hui à une glorification et même une coolisation inédite des “méchants”. Ce serait même une formidable entreprise de fabrique du consentement, écrit le média Wired dans l’un de ses derniers articles de l’année 2024 : "The Year Villainy Won".

Si l’opposition aux normes et à l’ordre établi a dominé les récits culturels, ce serait parce que la méchanceté est devenue une stratégie marketing et un trait de caractère attrayant. Des personnages animés par une conviction inébranlable, brutale mais authentique. Une forme extrême d’individualisme, un rejet des conventions et de la persévérance, qui, en des temps troublés, serait devenue séduisante. C’est l’explication proposée par Kevin Wynter, professeur au Pomona College :

“In a repressive society such as ours that champions conformity to better cultivate consumers, characters who actively reject the trappings of capitalist fantasia or who operate by the codes of a self-fashioned morality in opposition to the dominant society will inevitably be appealing in ways we may not all wish to openly admit”

Les standards moraux deviennent de plus en plus ambigus, nous deviendrions de plus en plus cyniques, et la notion de succès se résume de plus en plus à la capacité à s’imposer, peu importe les moyens, ce qui nous pousserait à admirer toujours davantage les figures amorales.

La méchanceté est donc LE moteur narratif des années à venir. Mais, si les méchants sont les nouveaux héros, qui sont les nouveaux méchants ? Et les marques, dans quelle mesure chercheront-elles à incarner “le méchant” ou son alternative ?

LA FICTION DANS LE RÉEL

Fiction et valorisation des territoires

Quel est le dénominateur commun entre Polar Park, Le roman de Jim, Vingt Dieux et Un ours dans le Jura ? Réponse : toutes ces fictions récentes ont été filmées sur les terres jurassiennes (Mouthe, Lac de Vouglans, Bellecombe, les Rousses, Val Suran). On peut alors se demander si les créations qui mettent en lumière une région avec ses paysages, ses modes de vie et ses traditions contribuent activement à sa promotion.

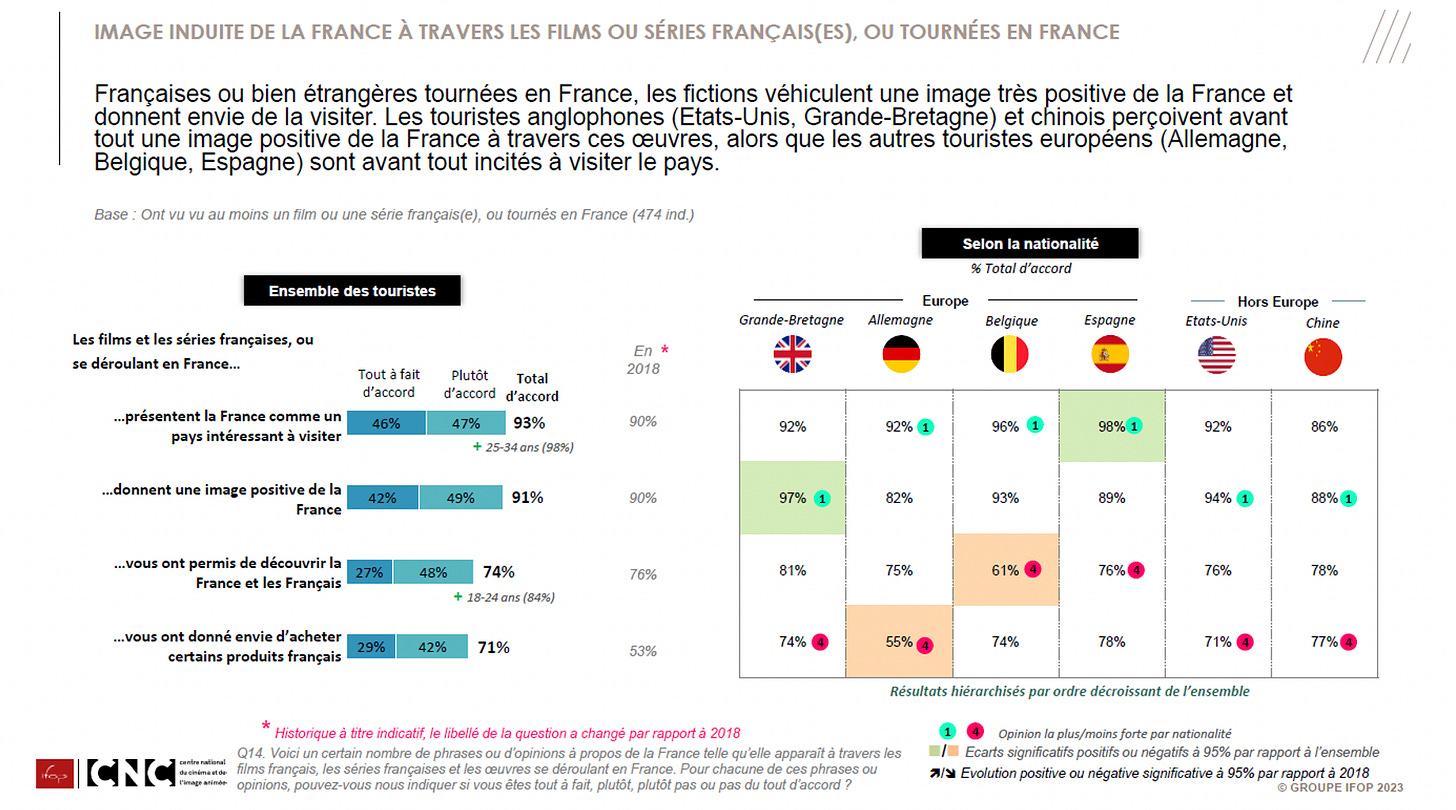

Une étude du CNC et de l'Ifop, basée sur l’interview de Français et de touristes étrangers (américains, anglais, allemands, belges, chinois, espagnols), révèle que 66% des Français ayant vu une production nationale souhaitent explorer les sites de tournage. Pour les voyageurs étrangers, l’effet est encore plus marqué : 80% affirment que les films ou séries français qu’ils ont regardés les motivent à venir en France, et 34% se disent même très motivés. Les intentions sont élevées, pour autant, seuls 22% des Français et 11% des touristes étrangers ont effectivement franchi le pas et visité des lieux de réalisation emblématiques.

Le pouvoir incitatif des créations tournées en France réside dans leur capacité à véhiculer une image positive du pays (pour 91% de l’ensemble des vacanciers) et à le présenter comme une destination intéressante à visiter (93%). Cette perception très favorable stimule même l'envie d'acheter des produits régionaux chez 62% des touristes étrangers.

Cependant, l’impact de ces œuvres dépasse largement le cadre économico-culturel. Prenons l’exemple de Vingt Dieux dont la réalisatrice, Louise Courvoisier, explique dans L’hebdo cinéma : « J’avais vraiment envie d’inscrire l’intrigue du film dans le territoire. On ne représente pas beaucoup les gens de la campagne avec ce mélange de rugosité et de douceur. Je ne me voyais pas tricher pour les raconter. » Le long-métrage, multirécompensé et qui cartonne dans les salles franc-comtoises, rend visibles des zones rurales souvent méconnues et valorise par la même occasion des savoir-faire ancestraux. En définitive, comme le souligne Sophie Ollier Daumas, directrice du Comité régional du tourisme Bourgogne-Franche-Comté sur France Inter, ces fictions encouragent non seulement la consommation touristique mais elles réveillent surtout l’identité locale, renforcent profondément le lien des habitants avec leur patrimoine et insufflent une véritable “dynamique de fierté”.

Comment “En fanfare” a remis Walincourt sur la carte

C’est l’un des grandes surprises du box-office national de l’année 2024 : “En fanfare”, le film réalisé par Emmanuel Courcol et porté à l’écran par Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin, a franchi les deux millions d’entrées. Une publication de l’Institut Terram, rédigée par Jérome Fourquet, analyse ce succès comme une nouvelle étape dans “le regain d’intérêt et d’attention pour la province dans la production culturelle, artistique et médiatique française”. Plus largement, le politologue revient sur la façon dont l’oeuvre traite toute une série de problématiques contemporaines, et éclaire les métamorphoses profondes que notre société a connues au cours des dernières décennies : désindustrialisation, américanisation, éclatement des familles … Le tout, en portant à l’écran “la vie quotidienne d’une France populaire, dont les difficultés sont souvent ignorées et les pratiques culturelles moquées et dénigrées”.

“Ce faisant, le réalisateur Emmanuel Courcol et ses acteurs font oeuvre de salubrité civique en remettant, et de quelle manière, « Walincourt sur la carte », comme disent deux jeunes apprentis rappeurs dans le film”

Habilement, l’auteur met en regard En fanfare avec La vie est un long fleuve tranquille (1988), qui se passait lui-aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le film réalisé par Etienne Chatiliez, les deux familles incarnant les milieux populaires et la bourgeoisie vivaient dans la même ville. Près de quarante ans plus tard, dans En fanfare les deux personnages principaux ne vivent plus dans la même ville : “La distance sociale sur laquelle reposait La vie est un long fleuve tranquille se double désormais d’une distance géographique”. Jimmy, le représentant de la classe populaire, habite à Walincourt, dans le bassin minier, alors que Thibaut, le représentant de la bourgeoisie, a grandi à Meudon, vit en région parisienne et voyage dans le monde entier. Il correspond à ce que David Goodhart a appelé un “Anywhere”, quand son frère Jimmy présente toutes les caractéristiques d’un “Somewhere”.

Le fait culturel et politique intéressant, c’est que le propos du film est celui d’une réconciliation : peu à peu, le profond fossé de classe et territorial se résorbe ; les deux frères apprennent à se connaître, s’entraident et se rapprochent. “Mais résorber la fracture béante entre Somewhere et Anywhere nécessitera plus qu’un film, aussi réussi soit-il” conclut Jérôme Fourquet. Et de rappeler qu’au second tour de l’élection présidentielle de 2022, Meudon (où a grandi le personnage de Thibaut) a voté à 79 % pour Emmanuel Macron, quand Lallaing (alias Walincourt) votait à 70 % pour Marine Le Pen.

The White Lotus, Four Seasons et le “set-jetting”

C’est la série-évènement du mois de février : depuis quelques jours, la troisième saison de The White Lotus est diffusée sur HBO / Max. Une fois encore, l’intrigue se déroulera dans un luxueux hôtel du groupe Four Seasons : après le “Four Seasons Resort Maui” à Wailea (saison 1) et le “San Domenico Palace” à Taormina (saison 2), la saison 3 se passe au sein du “Four Seasons Resort Koh Samui”, en Thaïlande.

Ce qui n’était au départ qu’un lieu de tournage s’est peu à peu transformé en stratégie marketing très élaborée de la part du groupe d’hôtellerie canadien. Et pour cause : dans une interview pour le magazine spécialisé Wallpaper, Marc Speichert, le chief commercial officer de Four Seasons, explique que la série a eu un incroyable “effet halo” sur la marque, tant du point de vue de la croissance du nombre de visiteurs que de l’image :

“Par exemple, Maui a connu une augmentation de 425 % d'une année sur l'autre des visites sur son site Web et une augmentation de 386 % des vérifications de disponibilité au cours de la première saison seulement (…). Nos recherches internes montrent que 88 % des Millennials qui ont regardé la série et connaissent Four Seasons l'associent positivement à la marque, tandis que 71 % expriment une forte probabilité de visiter les hôtels présentés”

Tout ceci s’appuie sur l’essor du “set-jetting”, une tendance voyage en forte croissance qui consiste à choisir un lieu de vacances en fonction d'un film ou d'une série. Mais ce qui est incroyable dans le cas de The White Lotus, c’est que le phénomène va bien au-delà des seuls resorts de Four Seasons : l’effet-halo s’étend plus largement aux destinations. On lit dans Les Échos que, sur la plateforme de réservation Expedia, dès la sortie de la bande-annonce de la nouvelle saison, les recherches “Thaïlande” ont grimpé de 50 %. “Je crois qu'il y a eu plus de 20 % d'augmentation des visites à Hawaï et en Sicile après les saisons 1 et 2”, explique Chompu Marusachot, directeur du bureau de l'Autorité du tourisme de Thaïlande à New York. “J'espère simplement que l'élan sera le même pour la Thaïlande”.

Si le phénomène fascine, il pose question aussi. “Faut-il céder à cette fascination de l’image, quitte à transformer des hôtels en plateaux de tournage permanents ?” s’interroge un article du Figaro, qui conclue :

“Pour certains, The White Lotus a surtout révélé une mutation du luxe hôtelier. Moins ostentatoire, plus confidentiel, avec une recherche accrue de l’authenticité… même scénarisée. Les spectateurs veulent désormais habiter l’écran, faire corps avec une atmosphère, un décor, un service”

SIGNAUX FAIBLES

Le “foreverism”, ou le recyclage du passé dans un présent éternel

Voilà un concept inédit repéré par Philonomist, déterré par son rédacteur en chef dans un petit essai paru en novembre 2024 chez un éditeur confidentiel, Façonnage éditions. Dans Foreverism, le philosophe américain Grafton Tanner avance une hypothèse vertigineuse : nous serions entrés dans un nouvel âge historique structuré autour d’un “présent éternel” qui nous entretiendrait dans une illusion de nouveauté ; une économie temporelle différente au sein de laquelle la culture ne se contenterait plus que de tout recycler, où plus rien ne s’invente, à l’exception de quelques marges.

Pour Tanner, le foreverism est bien plus qu’une technique commerciale, la réponse du marché à la quête, légitime, de nostalgie du public. Mais une réponse pernicieuse : “en empêchant les choses de disparaître”, elle interdit à l’émotion propre à la nostalgie, celle de la perte et de la mort, de s’éprouver.

L’essai présente plusieurs exemples de “foreverisation”, dans l’économie et la culture. Ainsi de cette entreprise de stockage de données qui propose à ses clients de numériser leurs vieux films, vidéos et photos afin de pouvoir “les revivre à volonté” ; ou encore la façon dont Disney recycle à l’infini la saga Star Wars, avec “prequels”, séries et films dérivés.

Tanner s’attarde sur une expression devenue récurrente pour parler des grandes mutations que nous traversons : qu’il s’agisse de la contamination au Covid ou de la prochaine crise financière, la question n’est plus de savoir, dit-on, “si, mais quand” elle surviendra. Pour lui, cela signifie que c’est l’histoire elle-même qui est foreverisée :

“ La réalité elle-même est envisagée comme une longue série ou franchise cinématographique où chaque rebondissement s’inscrit forcément dans une intrigue générale. Des personnages meurent, d’anciens arcs narratifs subissent des reboots, mais la structure globale de la série reste inchangée”

Avec une conséquence, dénoncée par le philosophe : le “verrouillage de la capacité d’action”

“Pas si, mais quand” nous maintient à des places assignées jusqu’à nouvel ordre […]. Ceux d’entre nous qui se sentent piégés ne sont pas des automates ; nous sommes plutôt semblables aux personnages d’une histoire qui ont pris conscience de leur enfermement”

Pour s’en sortir, Tanner appelle à retrouver la véritable expérience de la nostalgie, “celle qui consiste à chérir le souvenir du passé perdu et à se laisser émouvoir et hanter par sa perte, au lieu de chercher à le ressusciter dans un présent perpétuel”. Alors que les marques versent à souhait dans le “marketing de la nostalgie”, ce rappel est plus que salutaire.

L’émergence des “GemÖk”

Un article de Der Spiegel, traduit par Courrier international, s’est penché sur un phénomène social émergent outre-Rhin : les “GemÖk” (pour “gemeinsame Ökonomie”, “économie commune”). Il s’agit de collectifs, allant de deux à plusieurs dizaines de membres, qui peuvent ne pas vivre ensemble, mais qui ont pris la décision de mettre en commun leur argent.

Le reportage proposé nous permet de mieux comprendre le fonctionnement d’un GemÖk. Exemple avec ces quatre amis, Laura, Madru, Jana et Luka, qui ont décidé de partager leurs ressources et leurs dépenses. À chaque début de mois, ils versent leurs salaires sur un compte commun, qu’ils ponctionnent en fonction des besoins, indépendamment du montant apporté par chacun. Car les revenus divergent de l’un à l’autre : Laura et Jana travaillent dans le social, Madru est ergothérapeute, Luka médecin - ce dernier n’a pas encore fini de payer ses études. Quelques règles sont instaurées, comme celle des 100 euros : tout achat d’un montant supérieur doit être approuvé par le groupe au préalable, sauf pour les frais de santé. Un droit de veto existe contre les achats jugés superflus, à utiliser lors d’un “conseil” réuni toutes les six semaines pour statuer sur les grosses dépenses - comme les voyages, par exemple.

“Nous ne sommes pas de la même famille, mais plus que de simples amis. On ne partage pas de relations amoureuses non plus. On forme un groupe.”

“Ce mode de fonctionnement radical offre en théorie une certaine sécurité financière grâce au soutien de la communauté, et un rapport différent, plus solidaire, à l’argent” écrit l’article. Dans un autre GemÖk, Robin a pu terminer ses études sans avoir à travailler en parallèle ; un autre membre du groupe a pu entamer une thérapie, un troisième se payer un ordinateur à 1 000 euros.

La solidarité financière qui les unit permet à chacun d’entreprendre des activités qui lui tiennent à cœur sans devoir s’inquiéter en permanence de ses revenus. “Ça peut être un travail rémunéré, une activité militante ou une pause de six mois pour préparer une reconversion.”

Avec cette tendance étonnante, on se situe quelque part entre le mutualisme et l’État-providence. On serait tentés de conclure : “une banque qui appartient à ses copains, ça change tout !”

Le devenir-hook de la musique

Dans une note pour la Fondation Jean-Jaurès, l’essayiste et romancier Paul Vacca s’est intéressé à un phénomène méconnu de la musique contemporaine : la multiplication des “hooks” musicaux (pour “crochet” ou “hameçon”), définis comme tout motif mélodique, rythmique ou chanté, généralement court, conçu pour capter instantanément l’attention de l’auditeur et s’imprimer dans sa mémoire.

Dans un contexte de saturation inédite (+ de 120 000 titres sont publiés chaque jour sur les plateformes de streaming), le hook permet d’attirer l’attention des auditeurs : il est l’équivalent musical du like, car "comme ce dernier, l’accroche est un pourvoyeur de dopamine et un vecteur d’engagement pour l’écoute (et la réécoute) d’une chanson".

Le hook, rappelle l'auteur, n'est pas fondamentalement nouveau : on en trouve déjà des traces à l’œuvre chez Beethoven dans la Symphonie n°5 ("ta-ta-ta-taaaaa"), par exemple. Simplement, avec l’émergence du streaming, le hook prend une autre dimension. Avant, l'élément central d'une chanson était la mélodie et le refrain ; l'accroche traditionnelle, un simple bonus. Aujourd'hui, le format couplet-refrain, répertorié sous la formule ABABCBB, laisse le champ libre à des structures plus éclatées, et le hook devient l'élément central d'un titre.

Paul Vacca y voit une mutation profonde de la fonction sociale de la musique :

"Là où le refrain portait une forme d’engagement collectif (le terme chorus signifie refrain et dérive du latin pour désigner le chœur), le hook, lui, vise à « crocheter » directement l’attention de l’auditeur immergé dans l’économie de l’attention”

Autre perspective intéressante : l’émergence du hook 2.0 a également conduit à une nouvelle approche dans le travail d’écriture des chansons proprement dit, avec un phénomène saillant - une inflation galopante du nombre des auteurs-compositeurs pour une même chanson. Dans les années 1970, il fallait compter en moyenne 1,7 personne pour figurer au Top 100 du Bilboard. Dans les années 2020, on est passé à 4,5. Dans le détail, il n’est pas rare de voir une vingtaine d’auteurs crédités pour une composition musicale. D'où ces "écuries d'écritures" aux armées pléthoriques : “Believe” de Cher a été écrit par sept personnes ; Beyoncé pour la chanson “Alien Superstar” a réuni 24 artistes et “Sicko Mode” de Travis Scott crédite jusqu’à 30 participants à la conception du titre !

Si l’abus de hook peut être dommageable à la chanson, Paul Vacca termine par un hommage à la créativité et à la poésie du hook : loin d'être "une accroche mécanique sans âme", il peut se révéler subtil, comique, émouvant, ironique et même méta.

En appui de sa démonstration, qui montre de façon convaincante comment le métier de la création musicale s’adapte à l’économie de l’attention, l’auteur a réalisé une playlist "L'empire du hook", à retrouver sur Spotify 🎶

ACTUALITÉS MÉDIA

Spotify, la machine à mood

Dans le monde de la musique, un ouvrage fait beaucoup de bruit aux États-Unis : dans The Mood Machine, la journaliste américaine Liz Pelly retrace l’évolution du modèle économique de Spotify, leader mondial du streaming musical lancé en Suède en 2006. Si le livre n’est pas encore traduit, le journal Libération a réalisé une longue interview avec son autrice.

L’un des éléments les plus intéressants est la façon dont Liz Pelly raconte que l’évolution de Spotify a entraîné une mutation culturelle qui a changé la musique en profondeur. Voilà l’exemple, fascinant, d’une marque qui a réussi à “refonder les habitus mélomanes des utilisateurs et des créateurs”, en les contraignant à se conformer à ses exigences esthétiques.

“Par l’implantation des playlists de plus en plus hégémoniques, la transformation progressive de ses clients en consommateurs passifs et la mise au pas des créateurs, elle a assis un modèle qui lui permet depuis quelques années d’injecter sa propre musique d’ambiance et de maximiser ses profits”

L’enquête s’attarde longuement sur une activité marginale, à l’origine, celle des “artistes fantômes”, ces musiques de fond fabriquées à bas coût par des auteurs anonymes. Liz Pelly révèle qu’elle est le produit d’un programme interne, le “Perfect Fit Content”. Des musiciens de jazz ou d’ambiance ont vu leurs écoutes s’effondrer au fur et à mesure qu’ils étaient remplacés par ces artistes fantômes dans les playlists thématiques. Au final, conclue-t-elle, “l’auditeur de Spotify s’est peu à peu conformé à l’idéal que s’en faisait la firme : un auditeur passif et sensible à un usage utilitaire de la musique, pour son bien-être, la mise en son de son quotidien”.

Une enquête à rapprocher de cette information : 2024 a été la première année où Spotify a généré un cash flow positif. Dans sa catégorie, cela fait de Spotify l’entreprise ayant mis le plus de temps à devenir rentable. Ceci explique-t-il cela ?

Médiamétrie : bilan et perspective de l’année télé

Fin janvier, Médiamétrie présentait devant les journalistes médias son bilan “L’année TV 2024”. Désormais, l’institut d’études ne mesure pas que la consommation de l’univers TV. C’est l’ensemble du périmètre vidéo (BVOD, SVOD, plateformes…) qui est appréhendé. Les Français de plus de 4 ans passent ainsi chaque jour 4h23 à regarder toutes formes de vidéos. Les programmes TV en live concentrent encore à eux seuls 64% de cette consommation (soit 2h48 / jour).

Cette année, la consommation en live de la TV a été portée par une actualité sportive et politique particulièrement riche. Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont même des records qui ont été battus. 60,3 millions de Français ont regardé ces deux événements, en y consacrant 28 heures en moyenne. Le 27 juillet, la cérémonie d’ouverture des JO a rassemblé 24,4 millions de téléspectateurs sur France 2, ce qui constitue à ce jour la meilleure audience TV jamais mesurée en France. Dans un autre registre, les élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale se sont transformées en feuilleton politique : 23,2 millions de Français ont suivi au moins l’un des deux débats TV des élections législatives, tandis que les chaînes d’information cumulaient pour la première fois en juin 2024 10% de part d’audience.

Un écosystème TV/Vidéo de plus en plus concurrentiel

Si les événements live sont particulièrement porteurs pour les acteurs de la TV, la consommation a de plus en plus tendance à se délinéariser. TF1 et M6 l’ont bien senti et ont lancé cette année de nouvelles plateformes BVOD (Broadcaster Video On Demand) : TF1+ et M6+. Ces plateformes BVOD deviennent un levier de croissance (en audience et en recettes publicitaires) pour ces diffuseurs historiques. Au-delà du rattrapage des programmes, les TF1+, M6+… ambitionnent de se positionner comme des plateformes de destination. Pour cela, ces plateformes BVOD proposent des catalogues de programmes de plus en larges, et adoptent une politique d’agrégation de contenus d'éditeurs tiers. Ainsi, TF1+ propose par exemple les programmes d’Arte, de l'Équipe ou du Figaro TV. Dans l’Observatoire de l’e-pub 2024, le SRI (Syndicat des Régies Internet) vient confirmer cette évolution du modèle économique des broadcasters : les recettes publicitaires de la BVOD atteignent 342 millions d’euros, soit une croissance de +33% vs 2023.

La concurrence tend d’ailleurs à s’intensifier : les plateformes américaines de SVOD (Subscription Video On Demand) menacent de plus en plus les chaînes de télévision. Désormais, 70,3% des Français ont accès à un service de SVOD. Chaque jour, 10,2 millions d’individus consomment des programmes en SVOD. En proposant, voire en imposant, des abonnements avec publicité, ces acteurs commencent à grignoter le marché publicitaire de la vidéo. Toujours selon le SRI, ils pèsent pour 8% de la publicité vidéo, alors que leur part de marché n’était que de 2% en 2023.

Une autre bataille se jouera au niveau de la chronologie des médias. Ce cadre réglementaire, qui détermine les délais de diffusion des films après leur sortie en salle, concerne aussi bien les chaînes de télévision que les plateformes de streaming. Un premier accord avec les instances du cinéma français a été conclu par Disney+ pour bénéficier d’une fenêtre de diffusion bien plus attractive qu’avant (9 mois après la sortie au cinéma vs 17 mois), en échange d’un financement accru de la création française. D’autres plateformes de la SVOD devraient aussi accéder à des délais d’exploitation renouvelés. Cela fait de la plateforme de streaming américaine l’une des plus attractives pour voir rapidement des films. Actuellement, seul le couple myCANAL / OCS se trouve mieux loti, avec un temps d’attente de 6 mois. L'émergence des sorties simultanées en salles et sur les plateformes pourrait remettre en cause le cadre réglementaire actuel. À l'avenir, il pourrait être nécessaire d'adapter ce système pour mieux intégrer les nouvelles habitudes de consommation et assurer un équilibre plus juste entre les salles de cinéma et la diffusion numérique.

L’IA trompeuse sur l’actualité

Une étude inédite de la BBC, dénichée par Eric Scherer (France Télévisions) sur LinkedIn, révèle que plus de la moitié des réponses fournies par les assistants d'intelligence artificielle (IA) sur l'actualité posent problème. L’étude s’est focalisée sur les réponses apportées par les assistants IA les plus populaires - ChatGPT (Open AI), Copilot (Microsoft), Gemini (Google) et Perplexity.

Les résultats sont pour le moins inquiétants :

51 % de toutes les réponses d'IA à des questions sur l'actualité ont été jugées comme présentant des problèmes importants sous une forme ou une autre ;

19 % des réponses de l'IA qui citaient le contenu de la BBC comportaient des erreurs factuelles - déclarations, chiffres et dates incorrects ;

13 % des citations tirées d'articles de la BBC ont été modifiées ou n'existaient pas dans l'article en question.

Dans les erreurs factuelles pointées par la BBC figurent quelques pépites : ChatGPT et Copilot ont affirmé que l'ancien Premier ministre Rishi Sunak était toujours en fonction après son départ ; Gemini a déclaré à tort que “le NHS déconseille aux gens de commencer à vapoter et recommande aux fumeurs qui veulent arrêter d’utiliser d’autres méthodes”, alors qu’en réalité, le NHS recommande le vapotage comme méthode pour arrêter de fumer.

D’où la conclusion de Pete Archer, le directeur du programme pour l’IA générative de la BBC :

“We’re excited about the future of AI and the value it can bring audiences (…). But AI is also bringing significant challenges for audiences. People may think they can trust what they’re reading from these AI assistants, but this research shows they can produce responses to questions about key news events that are distorted, factually incorrect or misleading. The use of AI assistants will grow so it's critical the information they provide audiences is accurate and trustworthy.”

SPÉCIAL SUPER BOWL 2025

Pringles - The Call of the Moustaches

Dans la forme, c’est une publicité caractéristique du Super Bowl : un peu barrée, pleine d’humour, et une ribambelle de stars (Nick Offerman, James Harden, Andy Reid et Adam Brody).

Coïncidence folle et assez improbable : le concept visuel sur lequel repose la publicité Pringles, pourtant totalement décalé (des moustaches qui volent), s’est retrouvé dans une autre publicité diffusée lors du même Super Bowl - celle de Little Caesars. Manifestement, les créatifs se sont appuyés sur la même tendance, qui nous avait totalement échappée - comme quoi, il peut y avoir des risques (créatifs) à suivre des signaux faibles …

Dans tous les cas, Ipsos a classé ces deux spots (Pringles et Little Caesars) parmi les meilleures publicités du Super Bowl 2025 : elles figurent dans le top 10 % pour l'efficacité créative (qui prédit le potentiel de vente) et dans le top 5% pour le potentiel viral (qui mesure la probabilité de partage et d'amplification sur les réseaux sociaux).

ChatGPT - The Intelligence Age

Ce n’est pas le spot le plus créatif, ni même le plus intéressant sur le fond. Mais l’histoire publicitaire retiendra qu’OpenAI a lancé sa première publicité télévisée sur la plus grande scène publicitaire - celle du Super Bowl. Exactement comme l’avait fait Apple en 1984. Hasard de calendrier, alors que se tenait au même moment à Paris le sommet mondial de l’IA, le film de 60 secondes présente le produit phare d’OpenAI, le chatbot ChatGPT, comme une grande avancée technologique qui transformera le quotidien de la population mondiale. Et d’annoncer, de façon grandiloquente, l’entrée dans “l’âge de l’intelligence”.

Uber Eats - A Century of Cravings

La marque américaine de livraison de nourriture frappe un grand coup publicitaire, en imaginant une conspiration aussi géniale qu’absurde, selon laquelle le football américain et la nourriture seraient inextricablement liés. La “National Football League” (NFL) serait en réalité la “National Food…ball League”, les matchs se dérouleraient le dimanche parce que c’est le jour où tout le monde mange des ice- creams, et ainsi de suite.

Un excellent exemple de la façon dont les marques peuvent jouer sur le “complotisme d’atmosphère” à des fins commerciales.

DERNIÈRES PARUTIONS

Un livre : Fermentations (Anne-Sophie Moreau, Seuil)

Dans les bars en vogue, on propose de plus en plus de “boissons vivantes”, comme le kombucha ou le kéfir, composées de souches microbiennes ; dans le monde des cosmétiques, on développe désormais des crèmes “flore friendly”, exploitant le rôle des microorganismes pour favoriser un meilleur équilibre cutané ; dans le luxe, Hermès a proposé son premier sac en champignon ; dans le BTP, on voit croître une “architecture fongique”, à base de matériaux constitués de mycélium. Toutes ces innovations ont un point commun : elles reposent de près ou de loin sur un procédé, ancestral, que nos sociétés contemporaines redécouvrent et déploient à gogo - celui de la fermentation, une technique qui consiste à prolonger la durée de consommation des aliments grâce au développement de microorganismes (levures, bactéries, champignons).

Un essai tout juste paru aux éditions du Seuil, Fermentations, propose de réfléchir aux raisons pour lesquelles le “modèle fermentatif” gagne les esprits. Son autrice, Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef à Philosophie Magazine, s’interroge sur les effets socio-politiques entraînés par cette révolution microbienne.

L’ouvrage excelle à pointer la dimension profondément paradoxale du phénomène. La fascination pour la fermentation est-elle le signe d’une pulsion de vie, d’un attrait nouveau pour les microorganismes, ou plutôt le signe d’une pulsion de mort, d’un attrait morbide pour le moisi ? Autre paradoxe : alors que les fervents de “l’idéal fermentatif” se recrutent avant tout chez les progressistes, l’autrice interroge l’existence d’éventuelles pulsions conservatrices. “Mes anarchistes cévenols n’apprécieraient pas être taxés de conservatisme, écrit-elle, il n’empêche : un changement imperceptible mais tenace s’est opéré dans les mentalités”.

À lire !

Un documentaire : Coeur Sanglant (Arte Cinema)

C’est un objet audiovisuel hors norme. Thierry Demaizière et Alban Teurlai réalisent un documentaire passionnant sur … et par Vincent Lindon. Fruit de quatre années d’enregistrements, il a la particularité d’être composé d’images d’interviews et d’images d’archives (ça, c’est classique) mais aussi de petites vidéos tournées à l’iPhone par l’acteur lui-même, permettant de saisir son quotidien au plus près.

À rebours des documentaires Netflix souvent hagiographiques sur leur sujet, cette oeuvre étonne par la crudité des propos tenus par le principal intéressé sur lui-même. On y découvre un éternel insatisfait, empli d’aigreur, en rupture de ban avec le métier qu’il exerce pourtant avec talent, exprimant tour à tour son dégoût, ses envies de violence, mais aussi son amour pour ses proches. On le voit seul sur l’autoroute, seul à dîner à la Closerie des Lilas devant un plat de bulos-mayonnaise, seul encore à faire de la gymnastique. “Ego tripes” conclut Libération, qui moque un peu méchamment son désir de vouloir apparaitre comme un monsieur Tout-le-Monde. En tout cas, pour tous les professionnels qui cherchent à réaliser des objets “authentiques”, ce documentaire s’impose comme un incontournable.

Un débat : La France dans 20 ans (Fondation Jean-Jaurès)

Dans cet échange à bâtons rompus consacré à un exercice de prospective, projeter “la France dans 20 ans”, il est question de séries longues et d'observations de la société sous les angles les plus structurels pour essayer de dessiner le monde qui vient.

Voilà, en vrac, quelques éléments glanés au fil de la discussion :

Nous allons faire face à une énorme tension entre sécurité et liberté, dans une société qui n'envisage pas de changer son rapport à l'économie et à la consommation. Dès lors, quelle gestion des richesses et des déchets ?

Nous sommes dans une société résiliente et le discours sur l'archipelisation est encore superficiel. "La France est mosaïque", nous dit Sandra Hoibian. "La moitié de la population française ne se sent pas appartenir à une communauté", mais plutôt porteuse d'une identité plurielle.

Toutes les évolutions nécessitent de repenser les institutions qui font tourner le pays. Comme après-guerre, porté par un nouvel élan de valeurs, il s'agit d'inventer de nouvelles institutions pour répondre aux nouveaux défis du monde. Les entreprises et le commerce ne suffisent pas à faire société.

Le vieillissement de la population pose la question de la place qu'on donnera aux anciens : au cœur, ou à l'écart de la société ? Les jeunes générations, beaucoup moins nombreuses en proportion, retrouveront une force de négociation avec un arbitrage qui risque de se faire sur d'autres visions du monde.

Comme le regard des gens sur le monde est figé vers 20/25 ans, cela laisse aussi entrevoir à quoi ressemblera le monde dans vingt ans.

Mais vous trouverez certainement bien d'autres enseignements, tant les propos de Sandra Hoibian, Frédéric Gilli et Dylan Buffinton (rédacteur du rapport) sont riches et propices à nourrir la réflexion. À visionner en intégralité !

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER.

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.

Merci beaucoup, pointu et passionnant !

Toujours méga intéressant !