#46 - Décembre 2024

15mn d'inspiration entre deux Teams

Les grandes entreprises comme acteurs de confiance, la guerre des céréales, l’illusion des persona, la “société de l’absence”, le “brainrot”, “l’enfantisme”, la collab’ du siècle entre KFC et Burger King, le film de Noël de John Lewis, Bien-être et l’exposition “Figures du fou” … Elles ont fait (ou pas) l’actualité de ces dernières semaines, voilà la veille des idées utiles à la communication.

Bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 15 minutes

ENTREPRISES ET POLITIQUE

“Fractures françaises” : les grandes entreprises comme repères de confiance

Par la diversité et l’étendue des questions posées, couvrant des champs aussi vastes que la perception de la situation du pays, les valeurs des Français, le rapport à l’autorité ou la confiance dans les institutions, le baromètre annuel “Fractures françaises” (Ipsos pour La Fondation Jean-Jaurès, Le Monde, le Cevipof et l’Institut Montaigne) constitue l’une des études d’opinion les plus attendues et les plus scrutées.

Cette huitième vague est marquée par une importante crise de confiance envers la politique et les institutions : révélateur de la crise politique aigüe que traverse le pays depuis cet été, la confiance envers les députés (22%, -14 points en deux ans), les partis politiques (17%, -3 points en un an) mais aussi l’Union européenne (38%, -12 points en deux ans) est en net recul.

À l’inverse, les petites et moyennes entreprises (82%, +2 points en un an) et surtout les grandes entreprises (48%, +7 points en deux ans) bénéficient d’un important regain de confiance non négligeable, ces dernières dépassant même le pic de confiance constaté lors de la pandémie du COVID-19.

“Lorsque le politique n’y arrive plus, quand le politique s’effondre, on se tourne du côté de la sphère économique pour nous protéger dans un monde dangereux, où il y a un sentiment de vulnérabilité extrêmement puissant” (Brice Teinturier, France Inter)

Bilan des courses : dans le classement des acteurs de confiance, on obtient des résultats surprenants - les enseignes de grande distribution (48%), les banques (46%) et les entreprises du médicament (46%) arrivent devant la justice (45%), les syndicats (39%) et l’Assemblée nationale (26%).

La question qui reste en suspens est la suivante : à quoi ressembleraient les résultats si l’étude avait testé non pas “les grandes entreprises” mais “les grandes marques” ? La confiance va-t-elle à l’institution / à l’organisation, ou à l’ensemble des discours et représentations qu’elle diffuse ?

Mercosur : les entreprises de la grande distribution s’engagent

Alors que le projet d’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur suscite la colère des agriculteurs, on lit dans Stratégies que plusieurs grandes entreprises du secteur de la grande distribution se sont engagées à ne plus commercialiser de viande en provenance des pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay).

C’est Carrefour qui a pris les devants, suivi dans un second temps par Intermarché et Netto. Dans un courrier adressé mercredi 20 novembre à la FNSEA, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a déclaré qu’il “ne vendrait aucune viande provenant du Mercosur” en France, évoquant le “risque de débordement sur le marché français d’une production de viande ne respectant pas ses exigences et ses normes”.

Rebondissement : cette annonce a provoqué l’indignation au Brésil, comme le relate Ouest-France, où le gouverneur de Mato Grosso, un État très agricole du centre-ouest du pays, a lancé un appel au boycott des magasins Carrefour sur le territoire brésilien. “Si le Brésil ne peut pas vous vendre de la viande, alors vous non plus vous ne vendrez pas de produits français”. Dans un communiqué, Carrefour répond : “Nous regrettons que notre communication ait été perçue comme une remise en cause de notre partenariat avec l’agriculture brésilienne et une critique de celle-ci”.

Tout ceci ne peut que rappeler les difficultés pour une marque à prendre des engagements dans un système où toutes les parties prenantes sont reliées entre elles.

La guerre des céréales : Kellogg’s vs Robert F. Kennedy Jr.

“Kellogg’s, ennemi n°1 de la politique alimentaire de la future administration américaine” a récemment titré le Wall Street Journal. En cause : les Froot Loops, ces céréales colorées produites par Kellogg’s. Robert F. Kennedy Jr., nommé secrétaire d’État à la Santé et aux Services sociaux, accuse la marque d’utiliser des additifs qui “empoisonnent littéralement nos enfants”, a-t-il déclaré sur Fox News. Kellogg’s s’est défendu en expliquant que les colorants qu’il utilise dans ses céréales ont été jugés non dangereux par “des organismes scientifiques du monde entier”.

Cette étonnante “guerre des céréales” est l’illustration, détaille le Wall Street Journal, d’intérêts en conflits entre consommateurs, industriels et politiques.

Du côté politique, M. Kennedy s’est donné pour mission de lutter contre les maladies chroniques aux États-Unis, “en débarrassant l’alimentation du pays des produits chimiques et des ingrédients nocifs”. Il peut compter sur le soutien des associations de défense des consommateurs, qui mettent en garde depuis des années les Américains contre la présence de colorants synthétiques et font pression sur les autorités de réglementation pour qu’elles interdisent certains d’entre eux. Mais de nombreux consommateurs sont mécontents : l’article rappelle qu’en 2017, General Mills était revenu sur la suppression des arômes et des colorants artificiels de toutes ses céréales, devant la plainte de consommateurs qui disaient regretter un “goût affadi”.

Du côté des industriels, les positions de M. Kennedy dans le domaine de la santé publique ont suscité la controverse. Dans les secteurs de l’alimentation et de la santé, on lui reproche de ne pas établir ses opinions sur des preuves scientifiques. Pour Sarah Gallo, vice-présidente de la Consumer Brands Association, qui représente les industriels du secteur, la réglementation en matière de sécurité alimentaire doit être fondée sur les connaissances scientifiques. “Lorsque des idéologies politiques sont utilisées pour susciter la peur et dédaigner le travail des chercheurs, cela sape la confiance du public dans la sécurité alimentaire”, explique-t-elle. D’autres estiment qu’il existe des problèmes plus importants que les colorants artificiels, tels que le taux élevé de sucre dans les produits transformés.

On serait tentés de conclure cet imbroglio par une question du type : les amis de mes ennemis sont-ils toujours mes ennemis ? Décidément, il faut regarder de près ce qui se passe aux États-Unis dans l’articulation marques vs politique : les conflits se produisent parfois à front renversé.

IDÉES MARKETING

L'illusion des "persona"

Dans une chronique vidéo pour Xerfi Canal, Benoît Heilbrunn, professeur de marketing à l’ESCP Business School, alerte sur l’illusion que constitue cette pratique très répandue des agences et des départements communication : les “persona”.

“Oui, Julien peut aimer le bio et Nathalie les soirées entre amis, mais qu’est-ce que cela permet d’expliquer de leurs schémas de consommation ?” s’interroge-t-il. Ce qu’il reproche aux persona, c’est d’être des “descriptions finalement abstraites et très conventionnelles”. Les marketeurs se seraient laissé “séduire par la promesse d’une vision claire et prévisible du consommateur”, alors que la segmentation traditionnelle atteint ses limites “dans un monde où les variables de situation comme le moment de la journée, l'état du temps ou même l'humeur influencent plus que les goûts déclarés”.

Sa solution : pour réellement comprendre ce qui pousse les consommateurs à agir, il serait temps d’abandonner ces “portraits figés” pour se tourner vers une approche plus dynamique :

“Plutôt que de sculpter des avatars, il est préférable d’explorer les récits et les contextes qui façonnent leurs décisions. En se souvenant que les gens n’achètent pas des produits,

mais des scénarios” (Benoit Heilbrunn)

Évidemment, tout persona est réducteur ; précisons tout de même qu’aujourd’hui, un certain nombre de persona sont construits sur des valeurs, des attitudes, des croyances … n’y aurait-il pas des bons et des mauvais persona ?

“Uber by Women”

Dans Libération, on découvre que depuis fin novembre en France, Uber a lancé “Uber by Women”, un dispositif réservé aux clientes habitant Paris et sa proche banlieue qui souhaiteraient rentrer chez elles conduites par une femme plutôt qu’un homme. Techniquement, il s’agit d’une option supplémentaire proposée par l’application Uber, en plus des autres options préexistantes (Uber X, Green, Share). Dans un communiqué de presse publié le jour du lancement, l’entreprise américaine dit vouloir apporter aux femmes “plus de sérénité lors de leurs trajets”.

L’initiative, déjà lancée par Uber dans d’autres pays, notamment en République tchèque en 2022 et en Pologne en 2023, fait suite au hashtag #UberCestOver qui avait émergé sur les réseaux sociaux en 2019 pour dénoncer les nombreux comportements inappropriés, le harcèlement sexuel et même les viols subis lors d’une course VTC.

“Avec l’option “Uber by Women”, Uber France, qui a consulté le cabinet de conseils Hally et des associations féministes pour mener à bien ce projet, espère à la fois “féminiser la profession” tout en “assur[ant] plus de sécurité” à ses clientes. Pour les attirer, les conductrices se verront proposer une “réduction substantielle” des frais prélevés sur chaque course, assure l’entreprise” (Libération)

Cette initiative d’Uber illustre le devenir-safe-space de la consommation, où la marque est sommée de sécuriser le consommateur dans son offre de produits et de services.

Le pouvoir du “tone of voice”

On peut parfois ressentir une forme de lassitude en voyant les discours lisses et indifférenciés que produisent un certain nombre de marques. Et s’il était temps de prendre au sérieux le choix des mots pour leur redonner un peu de caractère ?

C’est l’intuition qu’explore cette étude : mesurer l’impact des mots, du “tone of voice”, sur la performance de la communication. Pour ce faire, Havas Paris a analysé la performance de différentes expressions de marques B2B et B2C auprès de 1 000 Français et de 300 dirigeants.

Parmi les enseignements à retenir, on notera :

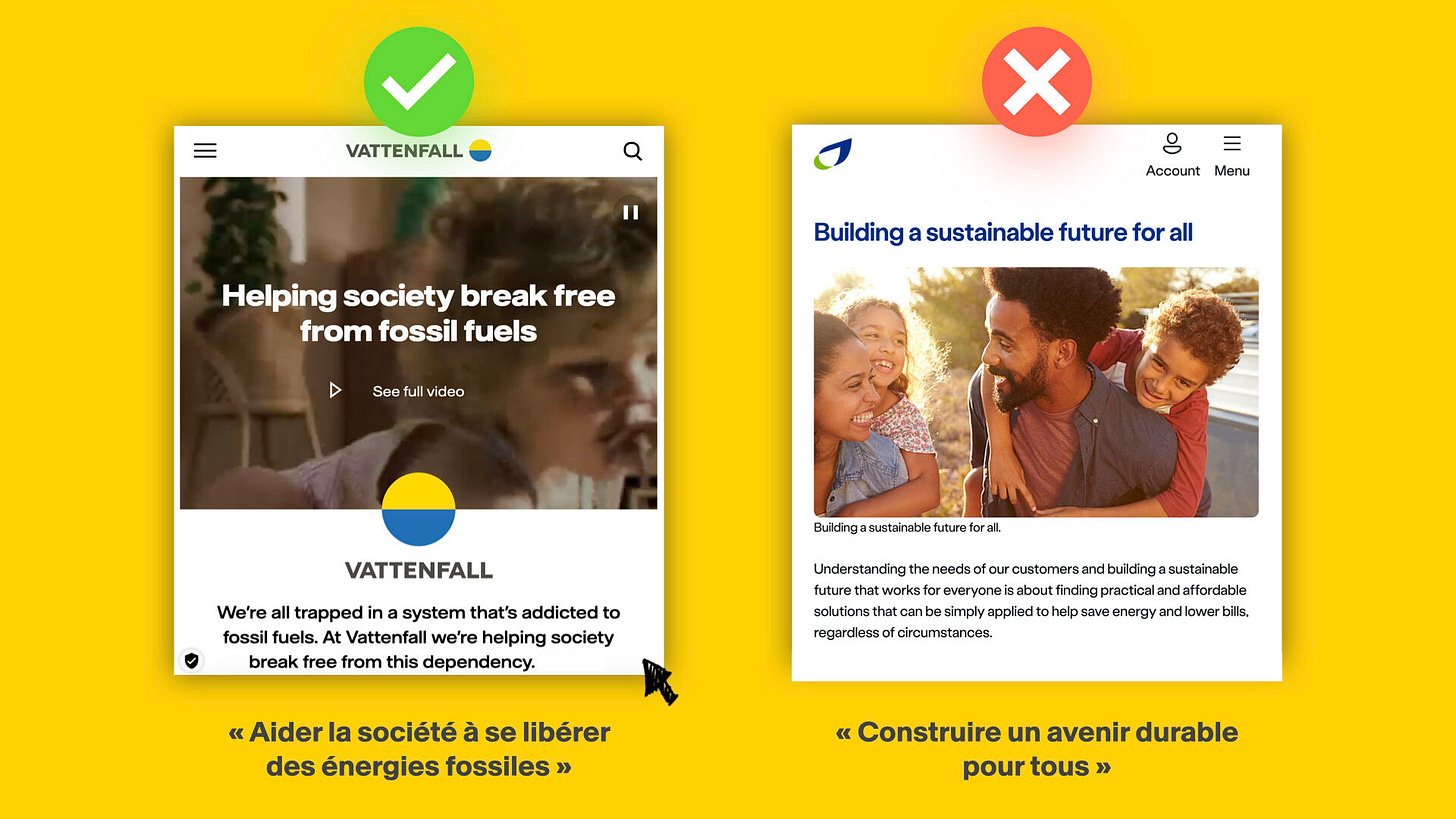

1) Un “tone of voice” porteur d’une personnalité (comme l’énergéticien suédois Vattenfall qui s’exprime comme “un addictologue créatif ”) améliore significativement toutes les étapes du funnel de conversion, tant en B2C qu’en B2B : l'engagement (l’envie d’interagir avec un post sur les réseaux sociaux), la désirabilité (l’attractivité globale de la marque) et la préférence (la tendance à choisir une marque plutôt qu'une autre, toutes choses égales par ailleurs) ;

2) En B2B, les marques qui osent s’exprimer avec une personnalité plus affirmée font la différence : + 45% de performance en moyenne ! Ou comment rappeler que derrière les C-suite, les KOL et autres décideurs, il y a avant tout des humains qui ne veulent pas d’une posture d’expert sans aspérité ;

3) En B2C, le gain de performance est encore plus marqué auprès des plus jeunes consommateurs (18-34 ans) : +45% d’engagement et +41% de préférence !

Une étude qui remet la question du caractère de marque au cœur des enjeux de communication : loin d'être un détail, un « tone of voice » bien pensé constitue un atout stratégique majeur.

TENDANCES DE FOND

La “société de l’absence”

Quels communs dans une société française en tension ? C’est la question posée par une étude publiée récemment par la Fondation Jean-Jaurès, et menée conjointement avec La Poste et BVA Xsight. Avec une originalité : en plus d’une enquête quantitative grand public, une enquête miroir a été réalisée auprès d’un échantillon de plus de 1000 postiers, “en tant qu’observateurs privilégiés de la société française de par leur métier”.

Sans surprise, les chiffres montrent que les Français sont mus par un profond sentiment de déclin, de fatigue et de nostalgie. Ce qui est neuf dans cette enquête, c’est l’interprétation donnée : ce tableau morose serait la conséquence d’un sentiment de délitement des interactions sociales au cours des vingt dernières années.

Ils sont en effet 58% à penser que les liens entre usagers et agents ont tendance à s’affaiblir depuis vingt ans contre 8% seulement à se renforcer ; 55% jugent que les liens entre voisins se distendent (contre 13%) ; il en va de même pour les liens entre générations (54% vs 13%), entre commerçants et clients (49% vs 14%), entre personnes d’une même famille (42% vs 22%), entre collègues (40% vs 14%) et enfin entre hommes et femmes (38% vs 20%). À noter que les postiers confirment la dislocation des liens constatée par les Français et l’observent même de façon plus aiguë encore.

Par ailleurs, 78% des Français pensent que les contacts humains se sont amenuisés ces dernières années. “C’est l’un des résultats les plus marquants de cette étude” explique la Fondation Jean-Jaurès. Ce constat progresse avec l’âge (81% chez les 65 ans et plus) mais même les plus jeunes le déplorent dans leur grande majorité (68% des 18-24 ans).

“Tous ces éléments convergent pour donner aux Français un puissant sentiment de manque dans de nombreux domaines. Et nous amènent à dresser le constat d’une société de l’absence : absence d’humain, de temps, de solidarité, mais aussi absence de certains services publics et de médecins dans certains territoires, absence de professeurs non remplacés dans certaines écoles, absence de longue durée de certains salariés, absence de gendarmes, absence de sociabilités depuis la crise sanitaire avec l’augmentation de la solitude et de l’isolement”

“Pour le dire autrement, résume dans Le Figaro Jérémie Peltier, co-directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, les Français semblent avoir en commun la nostalgie d’une société où l’atmosphère était faite de davantage de liens et d’interactions sociales que ce que nous vivons actuellement au sein de nos sociétés déshumanisées”.

Et si nous vivions la fin d’un cycle, celui d’une “société orientée client”, et l’aspiration à ce qu’un nouveau cycle démarre, celui bâtissant une “société du liant” ?

Le “brainrot”, ou la pourriture cérébrale liée aux réseaux sociaux

Après “selfie” en 2013 ou “urgence climatique” en 2019, le dictionnaire d’Oxford a consacré “brainrot” ou (“pourriture cérébrale”) comme mot de l’année 2024. Comme nous l’explique un article d’Usbek & Rica, ce résultat fait suite à un vote en ligne ouvert à tous pendant deux semaines, auquel 37 000 personnes ont participé.

Le terme, apparu pour la première fois en 1854 dans un livre de l’Américain Henry David Thoreau pour qualifier la “dévalorisation des idées complexes”, désigne aujourd’hui “les effets psychologiques négatifs causés par la surexposition aux contenus Internet de faible qualité”. Entre 2023 et 2024, sa fréquence d’utilisation a bondi de 230%.

“Après avoir d’abord gagné du terrain sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, parmi les générations Z et Alpha, le terme est désormais utilisé plus largement pour décrire à la fois la cause et l’effet de ce phénomène, soit aussi bien les titres d’articles, memes et autres contenus “faciles” que l’impact négatif ultérieur que la consommation de ce type de contenu provoque - et ce, non seulement sur les individus, mais aussi sur la société” (Casper Grathwohl, président du dictionnaire Oxford)

On notera que le dictionnaire du grand rival d’Oxford, celui de Cambridge, a pour sa part consacré “manifest” comme mot de l’année 2024 : il désigne “une tendance bien-être qui consiste à imaginer la réalisation d'un objectif dans l'espoir qu'il aura plus de chances de se produire”.

“L’enfantisme”, ce courant de pensée qui monte

Dans un long article du journal Le Figaro, on découvre l’existence de l’enfantisme, un courant de pensée qui milite pour que les “droits des enfants” soient davantage pris en compte. Le 16 novembre dernier, place de la Nation, une centaine de personnes était rassemblée à l’appel du Collectif enfantiste pour dénoncer les violences commises contre les enfants. “On pense que les enfants sont inférieurs, qu’ils sont manipulateurs, menteurs, que ce sont des sauvages !” s’exclame-t-on à la tribune.

L’enfantisme dévoilerait une nouvelle forme de domination, celle qu’exercerait l’adulte sur l’enfant. “Enfantisme, c’est le nouveau féminisme” pouvait-on lire par exemple sur une banderole. Pour ces activistes, le meurtre d’enfant par misopédie (haine de l’enfant) est l’équivalent du féminicide.

“Des personnages comme Mme Fichini dans La comtesse de Ségur ou Mme Legourdin dans Matilda de Roald Dahl sont les fantasmes d’une haine réelle. Comme certains tuent les femmes parce qu’elles sont des femmes, certains tuent des enfants pour ce qu’ils sont : remuants, immatures, dépendants” (Mathilde Lévêque, chercheuse)

De fait, en France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents.

Si le mot “enfantisme” reste encore confidentiel, l’article nous explique que la chose est en train de gagner du terrain. Les 3 et 4 octobre derniers a eu lieu le premier colloque universitaire international “enfantiste” à Limoges. Fin mars, la sénatrice PS Laurence Rossignol a rédigé une proposition de loi, actuellement à l’étude, “visant à reconnaître la minorité comme un facteur de discrimination pour promouvoir une société ouverte aux enfants”. En septembre, dans un essai Gallimard, l’autrice Clémentine Beauvais défend le droit de vote dès la naissance afin de “réorienter l’intérêt médiatique et public vers les mesures qui protègent les enfants” et d’éduquer à la délibération démocratique.

Une tendance qui, si elle se confirme, risque d’affecter toutes les marques qui ont des enfants pour clients (indirects) : comment s’adresser à eux sans tomber dans les biais enfantistes ?

ACTUALITÉS MÉDIA

En 2024, “blockbuster” est devenu un mot français

Portée par les réussites d’Un p’tit truc en plus, du Comte de Monte-Cristo et de L’Amour ouf, l’année 2024 s’annonce exceptionnelle pour le cinéma hexagonal. La comédie d’Artus (Cortex #41), après avoir signé le deuxième meilleur démarrage de l’histoire du cinéma français (279 635 billets vendus le jour de la sortie) derrière Bienvenue chez les Ch’tis en 2008 (558 359 entrées), dominera le box-office avec près de onze millions d’entrées. Il faut remonter à 2014 pour retrouver la trace d’un film français – Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron – au-delà de la barre symbolique des 10 millions d’entrées (12 237 274).

L'adaptation du classique d'Alexandre Dumas pourrait séduire 9,5 millions de spectateurs d'ici la fin de l'année, tandis que L'Amour ouf de Gilles Lellouche devrait tutoyer les 5 millions d'entrées à l'issue de son exploitation en salles. Cela fait dire à Olivier Henrard, Président du CNC que “le succès de nos productions nationales est sans équivalent en Europe, avec 46% de parts de marché” contre 34,2% pour les films américains sur les onze premiers mois de l’année.

Sur France Inter, Nicolas Demorand s’interroge sur ces chiffres complètement fous : “Comment expliquer que "blockbuster" soit devenu un mot de la langue française ?” Le journaliste Xavier Leherpeur attribue cette dynamique à “l’audace et à la diversité” de nos créations cinématographiques. La critique Charlotte Lipinska trouve ce triomphe “passionnant et fascinant” et décrit une “réconciliation de différentes cinéphilies et de différentes générations” grâce à des œuvres de genres radicalement opposés. La comédie feel-good et inclusive côtoie en effet aussi bien la romance contemporaine que l’épopée romanesque et patrimoniale.

Seule ombre au tableau : sur les neuf premiers mois de 2024, les recettes publicitaires du média s’élèvent à 48 millions d’euros net, en recul de 9,6% par rapport à 2023 (selon le BUMP). On n’évoquera pas en détail l'épisode malheureux du dernier Festival de Cannes, où les deux grands groupes français de luxe ont initialement refusé d'habiller les acteurs du film d'Artus, car il est évident que les marques auraient tout intérêt à ne pas tergiverser et à s’associer à ces purs moments positifs et réconfortants !

TF1 x Netflix = “Tout pour la lumière”

On lit dans Le Figaro cette annonce : TF1 et Netflix s’allient pour codiffuser une nouvelle fiction, composée de 90 épisodes d’une vingtaine de minutes. Baptisé Tout pour la lumière, ce feuilleton s’ancrera dans le quotidien d’un centre de formation artistique, le Studio Lumière, installé à La Ciotat. La diffusion est prévue au deuxième trimestre 2025.

Ce sont surtout les modalités de diffusion du feuilleton qui rendent cet accord entre TF1 et Netflix innovant. “Nous proposerons aux abonnés une diffusion inédite, en quotidienne et en exclusivité, cinq jours avant TF1”, indique Pauline Dauvin, la vice-présidente en charge des contenus de Netflix France. “L’idée, c’est de pouvoir retrouver tous les jours les personnages d’un feuilleton, ce qui n’empêchera pas les abonnés de consommer ce qu’ils veulent, quand ils le souhaitent”, détaille-t-elle.

À la suite de Netflix, TF1 proposera chaque jour un épisode de la série gratuitement sur son service TF1+ et sur son antenne. Pour le moment, on ne connaît pas la tranche horaire à laquelle sera diffusé ce quatrième feuilleton quotidien - qui s’ajoute à Plus belle la vie, positionné juste après le JT de 13 heures, à Ici tout commence et à Demain nous appartient, qui se partagent l’access prime time, juste avant le JT de 20 heures.

Une nouvelle qui n’est pas sans surprendre : il n’y a pas si longtemps (2018), France Télévisions, TF1 et M6 annonçaient la mise en ligne d'une plateforme commune baptisée Salto pour, précisément, “concurrencer Netflix”. L’adversaire d’hier semble être devenu le partenaire d’aujourd’hui …

CHAPEAU L’ARTISTE

Burger King France x KFC France - La collab’ du siècle

Une autre collaboration entre concurrents féroces a fait parler d’elle ces derniers jours, et c’est dans l’univers du fast-food : pour la première fois, Burger King et KFC unissent leurs forces avec le lancement du BFF Burger (Best Friends Forever), disponible dans les deux chaînes de restauration rapide jusqu’au 16 décembre.

Pour respecter les signatures culinaires des deux enseignes, ce burger commun se décline en deux versions : viande grillée à la flamme pour Burger King et poulet croustillant pour KFC.

Pour Stratégies, ce partenariat “semble inaugurer une nouvelle ère du marketing, où la rivalité cède la place à l’innovation collaborative”. Et de noter qu’il s’agit de la première collaboration aussi étroite entre deux fast-foods concurrents, mais surtout … entre deux agences médias différentes.

“Sur le plan digital, nous avons partagé en deux les cibles à atteindre. Et en télévision, nous avons séparé l’achat de sorte que les deux marques payent le même volume et la même qualité d’espace publicitaire” (Antoine Minvielle-Debat, directeur général adjoint d’Havas Media France, agence de KFC)

En termes de visibilité, l’annonce de la collaboration semble avoir fait un carton : plus de 60 millions de personnes touchées en deux jours.

Puissant !

ADEME - Chaque geste compte

Un an après le pataquès (réussi) de sa publicité autour de la figure du dévendeur, l’ADEME et le Ministère de la Transition écologique lancent une nouvelle campagne de mobilisation, avec un mot d’ordre : “Chaque geste compte”.

Toujours avec un ton humoristique et décalé, ces trois spots (“Le sweat”, “Le smartphone” et “La ponceuse”) invitent à se poser les bonnes questions avant d’acheter et à adopter les bons réflexes en matière de consommation responsable. Avec une astuce de créa : si la figure du dévendeur a disparu, l’acteur reste le même, comme ci-dessous dans le bus :

John Lewis - The Gifting Hour

La période est propice aux publicités de Noël, et celle signée John Lewis (du nom de la boutique londonienne située à Oxford Street, proposant essentiellement des articles pour la maison) est particulièrement réussie.

Ce film de deux minutes raconte la difficulté d’une femme à choisir le cadeau parfait pour sa soeur. Elle se voit plongée (un peu à la façon de Narnia) dans un voyage dans le temps, et qui l’amène à se remémorer tous les moments de vie marquants avec elle.

Et la chute : “The secret of to finding the perfect gift : knowing where to look” (avec le magasin John Lewis en arrière-fond).

C’est réussi !

DERNIÈRES PARUTIONS

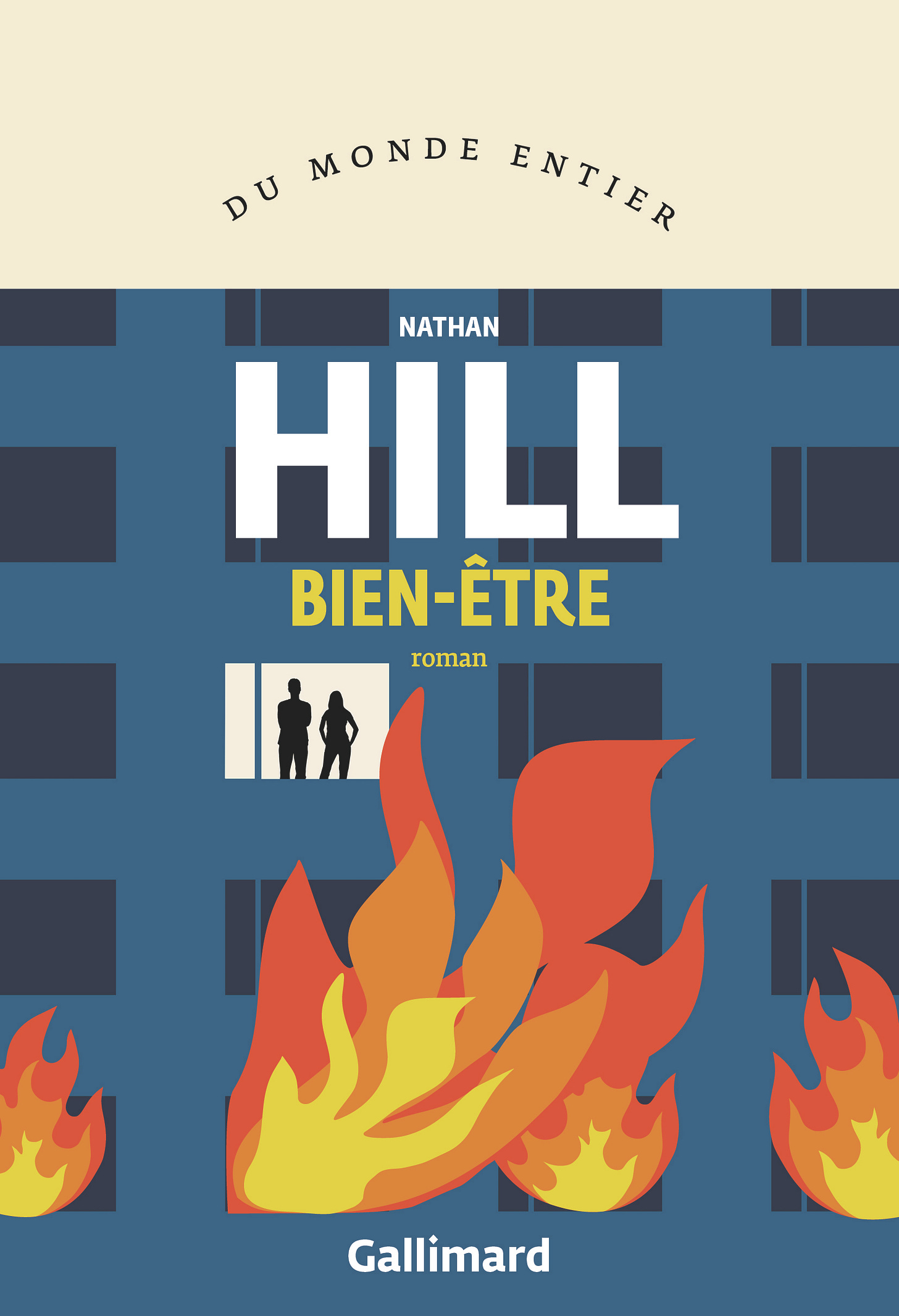

Un livre : Bien-être, Nathan Hill (Gallimard, 2024)

Dans son dernier roman, Bien-être, le romancier américain Nathan Hill dépeint l’histoire d’un couple en crise : vingt-cinq ans après leur coup de foudre, ils se retrouvent piégés par le mythe fondateur de leur union. Jack fait de la photographie conceptuelle ; Elizabeth, elle, travaille au sein de la “clinique du Bien-être”, un laboratoire de recherche spécialisé dans l’effet placebo.

Au départ, les recherches menées au sein de la clinique tentaient de prouver l’inefficience médicale de telle ou telle pratique : si l’acupuncture ne vaut pas mieux qu’un placebo, c’est qu’elle est une imposture. Mais petit à petit, Elizabeth commence à voir les choses autrement : et si, en fait, le plus intéressant était que le placebo fonctionnait excessivement bien ? Ses travaux se réorientent vers la détermination des paramètres qui permettent de créer l’adhésion à un certain nombre d’illusions : elle découvre qu’ “une atmosphère, un décor adéquat, les bons signifiants psychosociaux pouvaient avoir davantage d’effet qu’un médicament”. Au fond, “ce n’est pas tel médicament qui est efficace, c’est le récit qui l’accompagnait (...) : une histoire pouvait avoir autant d’effet qu’un cachet”. Elizabeth arrive à la conclusion que ces effets sont obtenus “par une conviction forte, un contenu et un sens apportés par le contexte, l’histoire, le rituel, la métaphore et les croyances” : l’effet placebo est en réalité un formidable “effet de sens”.

Ce n’est qu’un élément parmi d’autres qui rend ce roman follement passionnant.

À lire !

Une exposition : Figures du fou (Louvre)

En ce moment même, et jusqu’au 3 février prochain, se tient au Louvre une exposition temporaire consacrée à la figure du fou, et à la façon dont elle a été représentée dans l’art du Moyen Âge aux temps modernes.

On apprend par exemple que pour l'homme médiéval, le fou ou l’insensé est celui qui méconnait ou rejette la figure de Dieu ; le marginal, celui qui s’amuse à griffonner à la marge (marginalia) des Écritures saintes. Au XIIIe siècle, la notion change de connotation, et devient liée à l'amour et à sa mesure ou démesure : le thème de la folie hante toutes les histoires d’amour de la chevalerie, comme celle d’Yvain, de Perceval, de Lancelot ou de Tristan.

À la sortie du Moyen Âge, un thème cristallise la pensée de la folie, rendue responsable de l’effondrement des systèmes de pensée et des modes de vie de l’époque : celui de “La Nef des fous”. L’expression est tirée d’un texte publié en 1494 par Sébastien Brant, alors professeur de droit à l’Université de Bâle, qui brosse en près de cent douze poèmes satiriques un tableau très pessimiste de la condition humaine de son époque. La “Nef des fous” fait référence à un navire qui, sans gouvernail et sans boussole, transporte tout ce que le monde compte de sots et de “fols” vers Narragonia, l’île de la folie. Dans un marché du livre naissant, La Nef des fous devient un best-seller – à l’époque, il est le livre le plus vendu après la Bible. Il inspirera de multiples iconographies, dont le peintre Jérôme Bosch et son célèbre tableau éponyme. Le point important, c’est la vision de la société proposée par Sébastien Brant : il affirme que les énormes bouleversements intellectuels, sociaux et religieux de son époque sont une conséquence de la folie qui se répand comme une épidémie. Ainsi, c’est par la folie rampante que Brant cherche à expliquer l’effondrement des systèmes de pensée et des modes de vie du Moyen Âge.

À visiter !

Un podcast : “IA et création” (France Inter)

Avec 300 millions d'utilisateurs par semaine, ChatGPT montre que l'utilisation de l'IA générative continuer de se généraliser. Un article récent paru dans Le Figaro nous révèle cependant que la même IA peinait à révolutionner les process et organisations dans les entreprises.

Dans "Un monde nouveau”, on découvre les résultats d’une étude commandée par la Cisac, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs. On y apprend que les contenus musicaux générés par des IA devraient rapporter 4 milliards d’euros annuels, mais surtout qu'ils devraient entrainer la chute de 24% de la rémunération des artistes.

Prophétie autodestructrice ?

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER.

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.

J'ai attendu le 31 pour lire ce nouvel épisode. Toujours aussi riche, curieux, cultivé. Définitivement, je like le Cortex ! Merci aux auteurs. jérôme