#45 - Novembre 2024

15mn d'inspiration entre deux Teams

La première “élection podcast”, la fonction imaginale des fake news, la crise d’influence de la presse américaine, la polarisation dans le monde du travail, une enquête sur le climatoscepticisme, une nouvelle newsletter sur l’adaptation climatique, le hacking territorial de la région du Bade-Wurtemberg, L’Empire du discrédit et la série Culte … Elles ont fait (ou pas) l’actualité, voilà la veille des idées de ces dernières semaines.

Bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 15 minutes

US ELECTIONS 🇺🇸

La première “élection podcast”

Cette année, les podcasts ont joué un rôle si central dans les élections américaines qu’un certain nombre de médias ont parlé de la première “élection podcast”, consacrant ce format comme un nouveau média d’influence politique.

De fait, les deux candidats y ont sacrifié une part importante de leur stratégie média, en participant à plusieurs podcasts chacun. Donald Trump a pris part aux podcasts de Theo Von, Lex Fridman, Logan Paul et Dan Bongino. Son colistier JD Vance, de son côté, a échangé avec Megyn Kelly, Tucker Carlson et Bill O’Reilly. Point d’orgue côté Républicain : la participation de Donald Trump à trois heures de conversation avec Joe Rogan, le plus gros podcaster américain (The Joe Rogan Experience). Pour quel impact ? Interrogé par Tucker Carlson sur les ressorts de la victoire, Elon Musk a cité ce podcast comme un moment important du déterminant du vote :

“I think it made a big difference that President Trump went on lengthy podcasts. I think this really makes a difference because people like Joe Rogan’s podcast. To a reasonable-minded, smart person who’s not like hardcore one way or the other, they just listen to someone talk for a few hours, and that’s how they decide whether you’re a good person, whether they like you” (The Guardian)

De son côté, Kamala Harris a participé aux podcasts All The Smoke, The Breakfast Club et surtout Call Her Daddy, le podcast d’Alex Cooper (5 millions d’auditeurs hebdomadaires), tandis que son colistier Tim Walz est apparu dans Pod Save America, SmartLess, We Can Do Hard Things et le podcast d’Ezra Klein.

Comment expliquer que de l’autre côté de l’Atlantique, on ait estimé que le podcasting a rivalisé avec les médias plus traditionnels ?

D’abord, par ses audiences. Les statistiques sont impressionnantes : près de 100 millions (!) d’Américains disent écouter des podcasts au moins une fois par semaine. La dynamique est frappante : la proportion d’auditeurs mensuels a plus que doublé entre 2016 (21%) et 2024 (47%). Plus encore, les podcasts travaillent des communautés spécifiques, disposant de cibles très homogènes : par exemple, l’audience du podcast de Joe Rogan est composée à 81% d’hommes, tandis que celle d’Alex Cooper l’est à majorité de femmes (70%) et de jeunes de moins de 35 ans (76%).

Ensuite, les enquêtes montrent que le podcast bénéficie d’une source de crédibilité et de confiance - une donnée d’autant précieuse que les médias traditionnels, eux, pâtissent d’un discrédit croissant. Une étude de Deloitte a montré que 75% des interrogés étaient d’accord pour dire : “I trust the podcast hosts I listen to”. Une publication de Pew Research atteste que 31% des gens qui obtiennent des informations via des podcasts disent avoir davantage confiance en elles que via d’autres sources (et 55% disent avoir autant confiance).

Un dernier élément revient souvent dans les analyses : la comparaison entre la perception de l’authenticité du format podcast et celle d’une fakeness des interviews télévisées. Pour Shannon C. McGregor, professeure de journalisme à l’Université de Caroline du Nord, les podcasts permettent aux votants d’avoir un bien meilleur aperçu sur les candidats que les interviews très cadrées de la télévision :

“It gives listeners a better sense of what the candidates are like than the CNN interview with Kamala Harris and Tim Walz, especially for people who aren’t super interested in politics.” (The Hill)

Dans tous les cas, il parait certain que le médium podcast devrait continuer à jouer un rôle dans les futures campagnes. Quid des marques ? Dans la mesure où l’interview-podcast est un format intime et très incarné, il nous semble y avoir une prime aux patrons emblématiques et autres CEO “inspirants” …

Trente secondes de silence un soir d’élection

C’est le coup de génie marketing signé Calm, une application de méditation, qui a acheté des espaces publicitaires sur plusieurs grandes chaines américaines (CNN, ABC, Comedy Central) pour offrir, le soir des élections, trente secondes de silence. Une oasis de calme dans un désert de tumulte. Malin !

“You are the media now” : la crise d’influence de la presse

Dans un long article publié dans The Atlantic, Charlie Warzel s’interroge sur la crise d’identité que vivent les médias traditionnels. Pendant longtemps, les grands journaux étaient considérés comme disposant de pouvoirs tels qu’ils avaient une influence directe sur l’élection. Alors que la presse est ignorée par un pourcentage significatif du pays, et si cette influence appartenait au passé ?

Lorsque le Washington Post a annoncé, dans les dernières semaines de la campagne, qu’il ne soutiendrait pas Kamala Harris, beaucoup ont dénoncé la couardise de Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde et propriétaire du journal, qui se serait couché devant Donald Trump. De fait, la décision a été sanctionnée de la part de ses lecteurs : en quelques jours, le journal a perdu 250 000 abonnés, soit 10% de ses abonnés digitaux. Mais d’un point de vue médiologique, cette décision révèle peut-être quelque chose de plus cruel encore : au fond, s’est justifié Bezos, la position d’un journal ne changerait absolument rien au cours de l’élection.

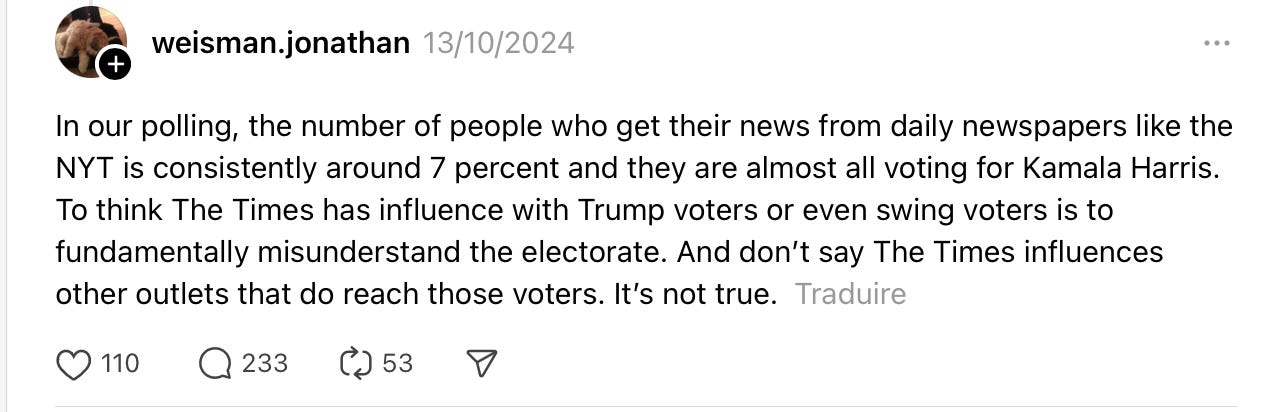

Ces dernières semaines, plusieurs journalistes du New York Times ont battu en brèche l’idée selon laquelle le journal était toujours cette “institution” dont la voix porte et importe. Deux exemples marquants :

“The media doesn’t actually set the agenda the way people sometimes pretend that it does. The audience knows what it believes. If you are describing something they don’t really feel is true, they read it, and they move on. Or they don’t read it at all.” (Ezra Klein)

Même lorsqu’il se passe quelque chose qui intéresse le lecteur, il est de plus en plus difficile de savoir qui le perçoit, de quelle manière, et quels en seront les effets :

“Even when something seemed to matter, it was hard to tell whom it mattered to, or what might happen because of it. When it’s unclear what information everyone is consuming or which filter bubble they’re trapped in, everyone tends to shadowbox their conception of an imagined audience. Will the Rogan bros vote? Did a stand-up comedian’s insult activate a groundswell of Puerto-Rican American support? We didn’t really know anything for certain until we did”

D’où l’incroyable succès du message d’Elon Musk, posté le matin des résultats de l’élection de Donald Trump : “You are the media now”. Partagé par une large partie de la galaxie des soutiens de Trump, il a été complété par l’activiste d’extrême-droite James O’Keefe, ce qui le rend encore plus clair : “You are the media now. The legacy media is dead. Hollywood is done. Truth telling is in. No more complaining about the media”. Comme l’analyse Charlie Warzel, cette phrase entérine l’idée qu’”il n'y a plus de réalité consensuelle éclairée par ce que le public voit et entend : tout le monde choisit sa propre aventure (everyone chooses their own adventure)”.

Dans The Conversation, on trouve cette formule qui illustre bien le phénomène : le passage du mass media au my media, pour désigner le fait que “le citoyen choisit désormais de s’abonner non plus à un titre de la presse généraliste ou partisane mais à des comptes de personnalités ou de communautés organisées sur les réseaux sociaux”.

Après la post-vérité : la fonction imaginale des fake-news

Dans Philosophie Magazine, François Noudelmann, professeur de philosophie à l’Université de New York, et auteur d’un ouvrage intitulé Peut-on encore sauver la vérité ? (Max Milo, 2024), a proposé un certain nombre d’analyses qui permettent de renouveler la pensée autour de l’ère de la post-vérité, que l’élection de Donald Trump en 2016 avait ouverte.

Ce qu’il y a de nouveau dans cette campagne de 2024, explique-t-il, c’est le “décrochage complet à l’égard du réel”. Exemple : lorsque Trump a prétendu que des populations haïtiennes volaient les chiens ou les chats domestiques pour les manger, ou encore qu’on tue les bébés à la naissance dans certains États démocrates. Mais “ce ne sont même plus des mensonges, analyse François Noudelmann : même son public sait que ce n’est pas vrai. C’est une fiction assumée, pensée comme un moyen d’attirer l’attention sur des choses supposées vraies”.

Le philosophe souligne l’émergence d’un régime encore différent de celui des “fake news” : l’idée de Trump, c’est d’affirmer qu’il détient une vérité en deçà, “de derrière”, et de faire passer ses messages … par le faux :

“J’ai été sidéré d’entendre la réponse d’un député républicain à une journaliste de CNN qui pointait les menaces de mort dans les propos de Trump vis-à-vis des journalistes qui diffusent des fausses informations sur lui. “Mais enfin, vous prenez les choses au pied de la lettre”, lui répondit le député, comme s’il lui faisait la leçon sur sa manière trop littérale d’interpréter la Bible. Les phrases du candidat n’ont plus de relation avec le réel, elles ne visent qu’à manipuler les émotions, les peurs et les haines. On est par-delà le vrai et le faux”

Ce qui est puissant, dans le raisonnement proposé, c’est de reconsidérer totalement la fonction des fake news : elles ne jouent plus le rôle de mensonges, mais de locomotives à imaginaires. L’idée n’est pas de convaincre de leur réalité, mais d’activer des ressorts et des leviers dans l’imaginaire des gens - “l’invasion du pays par des hordes étrangères”, “les femmes devenues castratrices”, “les populations immigrées devenues cannibales”, etc. :

“Nous sommes au-delà du mensonge politique, et davantage dans un imaginaire qui coalise les ressentiments […]. Les fake news participent à la fabrication de narratifs qui agglomèrent les ressentis conscients et inconscients”

Mais au fond, activer les imaginaires par des réalités qui ne correspondent pas toujours au réel, n’est-ce pas le propre de la publicité depuis sa création ? 🙃

TENDANCES FORTES

L’entreprise au défi de la polarisation de ses employés

On parle beaucoup de la “polarisation” des citoyens au sein des sociétés occidentales : qu’en est-il au sein des entreprises ? C’est la question que s’est posée The Economist, dans un article qui recense un certain nombre d’études menées sur la façon dont la politique peut “contaminer les organisations".

Aux États-Unis, le partisanship progresse au sein des Comex. Une étude de Vyacheslav Fos (Boston College) a montré que entre 2008 et 2020, les équipes de direction des entreprises S&P1500 étaient plus susceptibles d'être dominées par des personnes affiliées à un seul et même parti politique. La raison avancée : les patrons auraient tendance à faire équipe avec des personnes qui partagent leurs opinions politiques. Idem au Brésil : en regardant les affiliations politiques des propriétaires d'entreprises et des employés du secteur privé, Emanuele Colonnelli (University of Chicago) constate que les propriétaires sont plus enclins à employer des travailleurs qui ont les mêmes idées politiques.

Une autre étude, réalisée par Ran Duchin (Boston College), relève que les entreprises politiquement divergentes en Amérique, telles que mesurées par les affiliations des employés aux partis politiques, sont devenus moins susceptibles de fusionner au fil du temps. Entre 1980 et 2010, les fusions entre les entreprises extrêmement divergentes - celles qui penchent le plus pour les Républicains d’un côté, et les Démocrates de l’autre - représentaient un total de 11% de toutes les transactions. En 2019, ce chiffre était tombé à 3%. “Lorsque les entreprises ayant des tendances politiques différentes fusionnent, commente The Economist, le risque est qu’il y ait un fort taux de turnover parmi les employés”.

“Les entreprises ayant une part plus élevée de travailleurs ayant les mêmes opinions politiques que leurs propriétaires grossissent moins vite que celles ayant des effectifs plus politiquement diversifiés”

Le tableau est sans appel : la polarisation touche, aussi, le secteur privé. Au fond, les politiques de diversité & inclusion (DEI) ne devraient-elles pas s’étendre aux opinions politiques ?

Post-croissance : vers un élargissement de la fenêtre d’Overton ?

Repéré sur le LinkedIn d’Antoine Poincaré, directeur de la AXA Climate School. Diplômée de Harvard, Gaya Herrington dirige la “Sustainability Research” chez Schneider Electric depuis 2022 : “on peut donc raisonnablement estimer que Gaya est dans ‘le système’ ” commente Antoine Poincaré. Et pourtant, dans une conférence TED Talks donnée lors du Bloomberg Green Festival, Gaya Herrington a prononcé un discours sur la fin de la croissance économique : surviendra-t-elle “by Design or Disaster ?” s’interroge-t-elle.

”Notre alternative n'est pas entre continuer à croitre ou non. Notre alternative c'est entre organiser la fin de la croissance ou la subir” (Gaya Herrington)

Tout son propos s’organise autour de la nécessité de construire un monde “post-croissance”. Pour ce faire, elle avance la notion de "sufficiency", réfléchissant à ce que signifie avoir "assez", qui ne revêt pas la même signification dans un pays en développement ou un pays riche. Comment comprendre que dans la première puissance économique mondiale, l’espérance de vie décroisse depuis plusieurs années ? Dans un monde “post-croissance”, se projete-t-elle, l’étoile Polaire ne sera plus seulement la prospérité économique, mais des indicateurs de bien être, de cohésion sociale et de bonne santé des habitants.

”Bref, Gaya dit tout ça en public avec le sourire et en occupant un poste exposé dans une entreprise du CAC 40 aux États-Unis. C'est important car ça montre que la notion de "post croissance" est en train de devenir acceptable. La fenêtre d'Overton s'élargit” (Antoine Poincaré)

Quelle grande marque en fera, la première, son territoire de communication ?

PARLONS CLIMAT

Enquête auprès des climatosceptiques

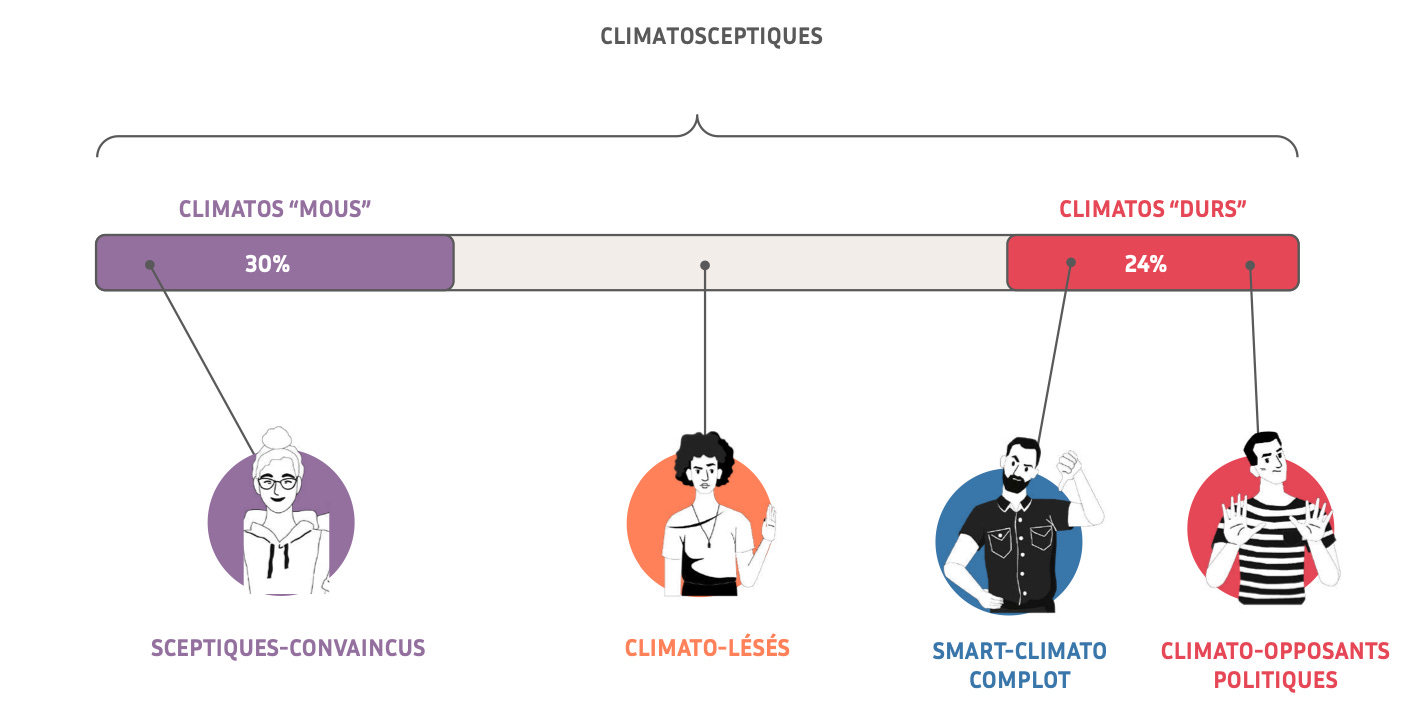

L’initiative Parlons Climat, qui s’est donné pour mission de mieux comprendre les publics pas (encore) engagés dans la transition écologique, a consacré une étude passionnante sur les climatosceptiques. Voilà les principaux enseignements à tirer.

1/ Il est difficile de quantifier précisément le nombre de climatosceptiques en France, tant les effets de questions et de panels diffèrent selon les enquêtes. Mais grosso modo, environ un tiers des Français émettent des doutes quant à l’origine anthropique du changement climatique.

2/ Dans les facteurs prédictifs du climatosceptiscime, les variables socio-démographiques traditionnelles sont peu explicatives : l'âge, le niveau d'éducation, le revenu, le sexe, les connaissances subjectives et l’expérience de catastrophes climatiques ont des effets plutôt faibles sur la croyance au changement climatique. Ce qui prime sur le reste, ce sont les valeurs et les visions du monde : les prédicateurs les plus forts, c’est la non-sympathie pour les mouvements écologistes et l’appartenance politique, avec “une montée en puissance du climatoscepticisme à mesure que l’on regarde à droite”.

3/ L’étude défend une approche différenciée : le climatoscepticisme englobe des niveaux de doutes très hétérogènes, de l’ignorance au déni, en passant par l’ambivalence - il y aurait ainsi deux blocs bien différenciés, des “climatosceptiques mous” et des “climatosceptiques durs”. Sont ainsi distingués quatre profils types de climatoscepticisme, longuement détaillés, qui se répartissent tout au long d’un continuum, et en conclut une chose importante : “Tous les climatosceptiques ne sont pas des ennemis de la lutte climatique : 30% sont même de potentiels alliés”.

4/ Dans les motivations sous-jacentes, l’étude parle du climatoscepticisme comme d’un mécanisme de défense. Les entretiens qualitatifs menés ont permis de mettre en lumière que le climatoscepticisme était une réponse à ce qui était perçu comme une menace : l’anti-écologie politique, la défiance et le complotisme, l’impuissance, la défense d’un mode de vie.

“La mise en doute de l’existence ou de la cause anthropique du changement climatique ne puise pas son origine dans un manque de compréhension ou de connaissances du discours scientifique. C’est le rejet des écologistes, de la classe politique et plus globalement de tout ce qui menace les modes de vie, les valeurs, l’identité des individus qui constitue les fondements du climatoscepticisme”

Au fond, les marques ne seraient-elles pas toutes désignées pour intelligemment mener le combat du climatoscepticisme - avec humour et légèreté, par exemple ?

Penser l’adaptation climatique

En 2019, Clément Jeanneau lançait Nourritures terrestres, une newsletter consacrée à l’analyse et à la vulgarisation des enjeux autour de la transition climatique. En l’espace de cinq ans, les initiatives se sont multipliées en ce sens : les podcasts Chaleur Humaine, Greenletter Club, le média Vert, etc. “Ce qui faisait la nouveauté de cette newsletter a moins lieu d'être aujourd’hui”, explique-t-il. D’où son nouveau projet : ouvrir un “nouvel espace d’analyses et de vulgarisation”, cette fois-ci centré sur le sujet de l’adaptation climatique - définie comme “une démarche d’ajustement au climat (actuel ou attendu) et à ses conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques”.

La newsletter est intitulée Trois degrés, en référence à la trajectoire actuelle du réchauffement climatique au niveau mondial (+ 3,1 °C en 2100 si les politiques actuelles restent les mêmes). Dans les premiers contenus publiés, on trouve :

- un résumé de plusieurs cours donnés au Collège de France par l’historien américain Kyle Harper, spécialiste des liens entre le système climatique et les sociétés humaines. Il liste notamment trois dynamiques de l’interaction entre climat et société qui se sont produites dans le passé : 1/ la perte de résilience, définie comme “la capacité de survivre à des perturbations ou de s’adapter à des difficultés” ; 2/ le risque composé, i.e. le fait que le changement climatique combine plusieurs problèmes à la fois et affecte des secteurs interconnectés de la société ; 3/ les risques de contagion, qui se propagent via des boucles de rétroaction qui intensifient un effet initial.

- une étude de cas de la façon dont Métabief, une station de moyenne montagne dans le massif du Jura, a entamé sa transition vers l’après ski à l’horizon 2030-2035 en raison du changement climatique. L’exemple est passionnant, en ce qu’il illustre une véritable ingénierie de transition : comment renoncer à son modèle, et parvenir à faire le deuil de son activité ? Bien sûr, les activités outdoor de remplacement existent (VTT, trail, marche nordique, etc.), mais à terme, le chiffre d’affaires potentiel optimal est divisé par quatre … On retiendra cette citation de Philippe Alpy, président du Syndicat Mixte du Mont d’Or : « Hier c’était la station qui faisait le territoire. Désormais c’est le territoire qui va faire la station ».

Dans ce dernier cas, on imagine que la communication (interne et externe) est une dimension essentielle pour réussir son “adaptation climatique” … sur ce sujet neuf, toutes les règles de communication sont à inventer !

ACTUALITÉS MÉDIA

Communication locale : le mix média pour toucher les habitants dans les territoires

Depuis 2009, le Baromètre de la communication locale (une enquête Toluna-Harris Interactive pour Epiceum) interroge les Français sur leur rapport à la communication locale. Cette année, pour sa huitième édition, le Baromètre explore plus particulièrement les enjeux du mix média.

Depuis sa création, le Baromètre a caractérisé trois périodes de mix média :

- 2009-2013 : la prédominance incontestée des magazines de collectivités et de la télévision ;

- 2013-2020 : l’arrivée des réseaux sociaux sans remplacer les magazines des collectivités mais au détriment de la prédominance de la télé locale ;

- Depuis 2020, l’usage simultanée et majoritaire d’une dizaine de canaux différents, dominés par les magazines, le bouche-à-oreille et les sites internet des collectivités. En moyenne, les personnes interrogées déclarent utiliser 10,4 supports sur les 19 proposés, un chiffre en augmentation par rapport aux éditions précédentes. Conclusion :

“C’est donc à un nouvel équilibre du mix média de l’information locale que les Français nous invitent. Nous n’assistons pas à la victoire d’une technologie sur une autre ni au rem- placement d’usages anciens par d’autres plus récents mais plutôt à un équilibre des pratiques reposant à la fois sur le papier (fiabilité), le numérique (praticité) et l’oralité (proximité et personnalisation)”

En particulier, l’étude montre que les magazines publiés par les collectivités restent le premier “vrai” média utilisé par les Français pour s’informer sur la vie locale avec trois quarts d’utilisateurs déclarés cette année (-3 points par rapport à 2022). C’est surtout le support qui génère le plus d’intensité d’utilisation avec 35 % de répondants qui affirment le lire “souvent”.

Par ailleurs, les Français jugent fiable l’information locale émise par les collectivités (76 %), ils estiment qu’elle diffuse une image positive (72 %) , et qu’elle permet un meilleur usage des services publics (69 %).

Avec l’arrivée prochaine de Ouest France TV sur la TNT, les médias locaux ont effectivement le vent en poupe.

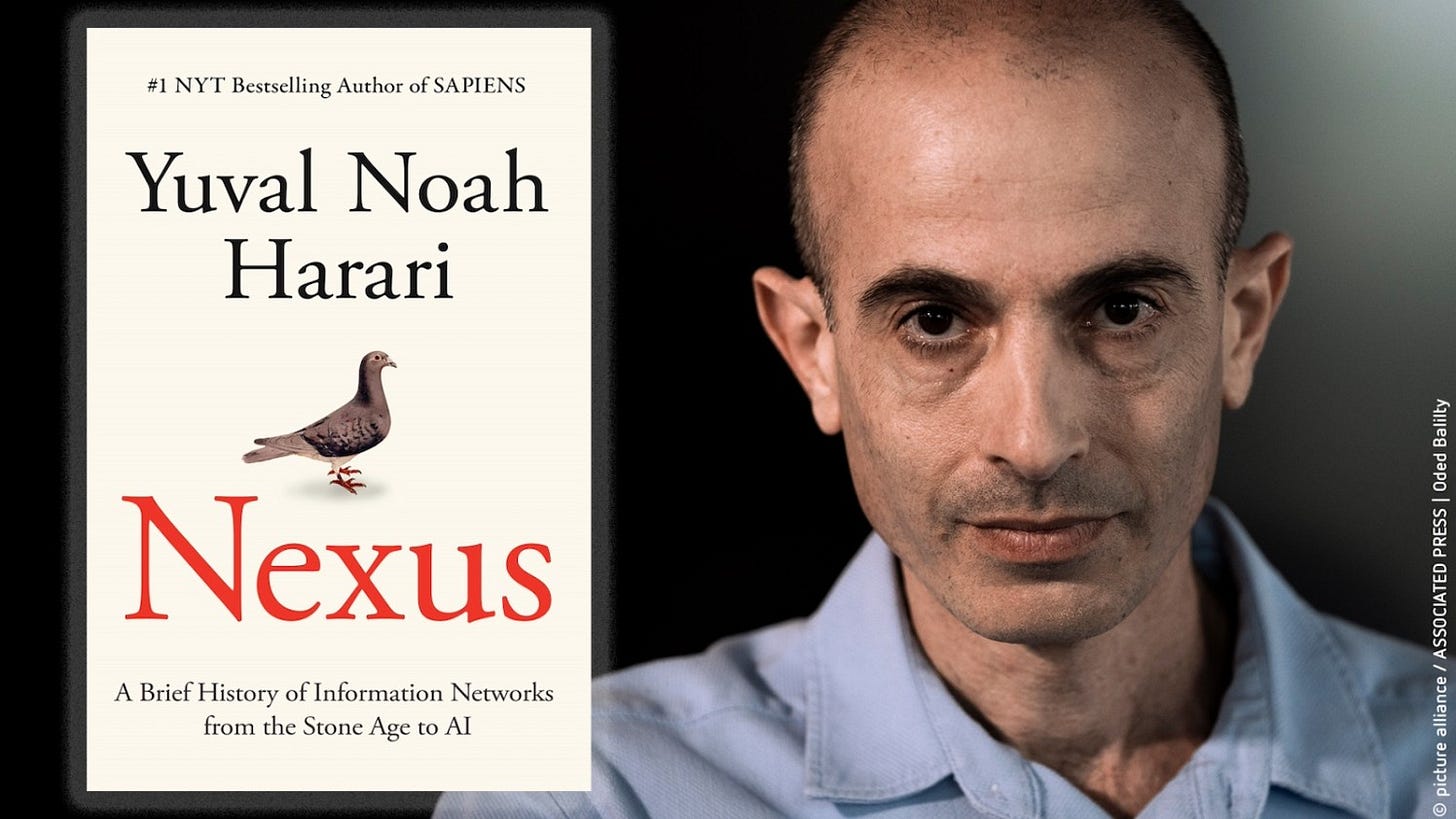

Nexus - une brève histoire des réseaux d’information, de l’âge de pierre à l’IA

L’historien Yuval Noah Harari s’était fait connaître avec son best-seller Sapiens, qui faisait montre d’évidentes qualités de synthèse. Son avis sur l’IA était attendu avec impatience, et il se révèle … “frais : original et glacial”.

“Un récit qui oscille entre pessimisme et catastrophisme, ponctué de fulgurances, références et idées remarquables. Avec l’IA, on passe de l’ère de l’attention à l’ère de l’intimité ; l’IA = Intelligence Autre et non artificielle ; l’intelligence qui se développe n’a rien d’humaine (cf. la victoire au jeu de Go avec un coup auquel personne, en mille ans, n’avait pensé) ; les raisons pour lesquelles l’IA a bien plus de potentiel créatif et empathique que les humains ; l’ère du colonialisme des données, etc”

Si vous voulez en savoir plus, notre planneur stratégique Emmanuel Quéré (Havas Play) a creusé ces concepts ici : Planneur Romantique #58

Le décryptage marketing, nouvelle tendance virale de TikTok

Dans un article de The Guardian, Rory Sutherland, le vice-chairman d’Ogilvy, note avec humour : ““It’s a bit like Lord Byron, I woke up and found myself famous.” C’est que l’homme est devenu l’un des communicants les plus puissants de TikTok, avec plus de 2 millions de vues, 227 000 abonnés, et tout cela … malgré lui ! En effet, la création de son compte TikTok n’est pas de son fait, mais d’un de ses fans qui a coupé des morceaux de diverses interviews et discussions sur YouTube pour les uploader sur la plateforme.

Dans ses vidéos, Sutherland décrypte la façon dont le comportement humain est manipulé par des astuces de marketing rusées - comme l’illusion du choix lors de l’achat d’un vin de restaurant, par exemple.

Une autre star du marketing s’est récemment lancée sur TikTok : Scott Galloway, professeur à l’Université de New York, et auteur bien connu des étudiants de marketing. Il cumule à ce jour 268 000 abonnés et près de 3 millions de likes.

Comment comprendre cette viralité ? Tentative de réponse : il s’agit moins d’un intérêt des usagers de TikTok pour le marketing ou la publicité, ou d’une ruée des communicants sur TikTok, que d’une appétence naturelle d’une partie des usagers de la plateforme pour du contenu qui décrypte le monde et nous fournit les armes pour l’affronter.

BVOD : les chaînes de télévision en quête d’un nouveau souffle

Il y a 10 ans, Netflix faisait ses premiers pas sur le marché français. D’autres acteurs de la SVOD (Subscription Video on Demand) lui ont emboîté le pas (Prime Video, Disney+…). Ces plateformes ont participé à la transformation du paysage audiovisuel français et ont fait évoluer les usages et attentes des téléspectateurs. Elles ont également contribué, en partie, à la baisse de consommation des chaînes de télévision “traditionnelles”.

L’adoption de ces services semble aujourd’hui atteindre un plateau : selon le dernier Baromètre des Usages audiovisuels (NPA Conseil / Harris Interactive – sept. 2024), 57% des foyers sont désormais abonnés à au moins une offre de SVOD. Et en termes de consommation, le temps passé atteint également un seuil. Selon l’étude Global Vidéo de Médiamétrie, les Français âgés de 4 ans et plus ne passent pas plus de 29 minutes par jour devant ces plateformes.

Bien avant l’arrivée des acteurs de la SVOD, les broadcasters avaient développé des plateformes de rattrapage (Catch’up TV / Replay). Au-delà du rattrapage des programmes, TF1+, M6+… ambitionnent désormais de se positionner comme des plateformes de destination.

Les enjeux sont élevés. Initialement, les acteurs de la SVOD ne proposaient que des offres payantes, sans publicité. Mais depuis plus d’un an, plusieurs formules d’abonnement intègrent de la publicité. Le modèle économique de la télévision doit évoluer et répondre à cette nouvelle concurrence. Les chaînes historiques de télévision s’appuient désormais sur leurs plateformes BVOD (Broadcast Video on Demand) pour retenir voire gagner de nouvelles audiences. À la clef : engranger des recettes publicitaires et consolider leurs parts de marché.

Les derniers résultats mesurés par Médiamétrie sont plutôt encourageants. En octobre, la consommation BVOD atteint un nouveau record avec 401 millions d’heures visionnées par les Français âgés de plus de 4 ans. Chaque jour, 19% des Français se rendent sur au moins une plateforme BVOD et la durée d’écoute se situe autour de 58 minutes. TF1+ est largement leader avec 128 millions d’heures consommées en octobre. France.tv et M6+ complètent le podium. Dans le top audiences différé 7 jours, la série Brocéliande (TF1) arrive en tête avec 1,379 million de téléspectateurs 4+. Koh-Lanta (TF1) arrive en 2ème position. Et le différé pèse pour 32% de l’audience globale du programme. France 2 s’adjuge la 3ème place avec la série Astrid et Raphaëlle (1 million de téléspectateurs).

Les plateformes BVOD sont par ailleurs à l’offensive pour gagner de nouveaux téléspectateurs. Selon les résultats du BUMP (Baromètre Unifié du Marché Publicitaire), les opérateurs TV ont multiplié par 5 leurs investissements publicitaires plurimédias sur les neuf premiers mois 2024 en comparaison des premiers mois 2023. Dans le même temps, les plateformes SVOD ont réduit leurs investissements publicitaires de 37%

Les chaînes et régies publicitaires sont également en ordre de marche pour séduire les agences médias et leurs annonceurs. Particulièrement ambitieux, le groupe TF1 déclarait au début du mois d’octobre vouloir devenir la première plateforme du marketing digital « full-funnel ».

Pour les acteurs de la SVOD comme de la BVOD, il s’agit de trouver un juste équilibre entre l’expérience publicitaire des téléspectateurs (durée, nombre de coupures, respect de l’œuvre) et les attentes des annonceurs (brand safety, attention, data et ciblage, et mesure cross-média publicitaire).

CHAPEAU L’ARTISTE

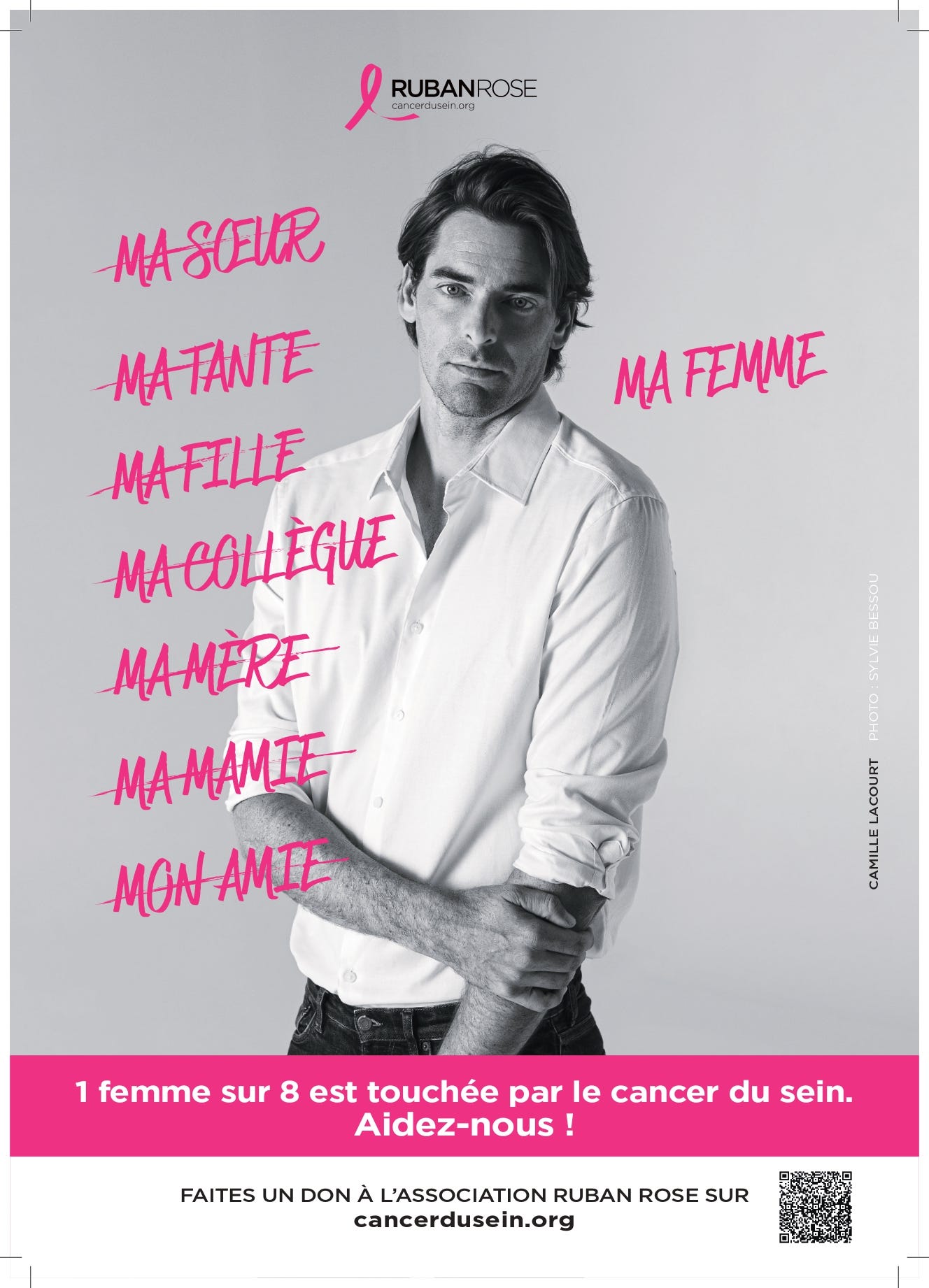

Ruban Rose - “Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein”

À l’occasion d’Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein (qui reste la première cause de décès par cancer chez la femme), l’association Ruban Rose a dévoilé la campagne poignante portée par le nageur Camille Lacourt, en hommage à sa femme Alice Detollenaere, marraine de l’association et touchée par la maladie.

Bennet - Good to Read Packs

Repérée dans la newsletter Komando rédigée par Kéliane Martenon, cette jolie initiative de Bennet, une chaine italienne d’hypermarchés : pour inciter les Italiens à redécouvrir le plaisir de la lecture, elle a décidé de mettre des extraits de grands classiques de la littérature (Flaubert, Kerouac, Murakami) directement sur … les packagings alimentaires de ses briques de lait, boîtes de riz ou paquets de biscuits !

“Là où l’on s’attend à trouver des informations utiles au bien-être de notre corps, on trouvera ainsi une précieuse occasion de nourrir sa pensée, à travers les mots et les récits d’auteurs intemporels”

Malin !

Région du Bade-Wurtemberg - “Nett hier”

Un article de France Info nous fait découvrir ce formidable hacking à grande échelle organisé par la région du Bade-Wurtemberg. Pour promouvoir son territoire, ils ont eu l’idée de s’appuyer sur des stickers jaunes, distribués de façon gratuite et massive (500 000 par an) : "C'est joli ici ("Nett hier”). Mais êtes-vous déjà allé au Bade-Wurtemberg ?"

Les premiers autocollants sont apparus il y a près de 20 ans, mais la popularité de cet autocollant jaune flashy a récemment explosé grâce aux réseaux sociaux. Plusieurs vidéos récentes ont rendu l’initiative visible, en montrant qu’on retrouvait le sticker dans à peu près tous les lieux touristiques du monde - sur des parasols à Hawaï, sur des feux de signalisation à San Francisco ou sur des bancs publics aux abords de la tour Eiffel. Tous les supports sont bons pour afficher ce "Nett hier", "mélange d'autodérision et de confiance en soi", analyse Eva Bankoley, référente du marketing territorial pour l'État du Bade-Wurtemberg.

Imparable !

DERNIÈRES PARUTIONS

Un livre : L’empire du discrédit (Christian Salmon, Les Liens qui Libèrent)

Dans un essai réunissant des chroniques parues sur une quinzaine d’années (2008-2023), l’écrivain Christian Salmon s’est efforcé d’analyser une série d’évènements, de situations ou de figures qu’il décrit comme les symptômes d’un même mal, le “mal du discrédit”. Cette “force obscure” a la caractéristique de ne pas viser à instituer un ordre social, mais à le discréditer. On la retrouverait partout, contaminant l’ensemble des niveaux discursifs et symboliques de notre époque – des discours politiques aux discours médiatiques, de Donald Trump au film Joker, du selfie à la téléréalité, de la sextape de Michel Houellebecq aux « casserolades » contre la réforme des retraites, des Gilets jaunes à la tronçonneuse de Javier Milei … Pour l’auteur, c’est à une véritable “fractale du discrédit” que l’on assiste, comprendre : une prolifération de figures fragmentées dont la structure se répète à l’identique, et qui obéissent à la même de “loi de gravitation symbolique, qui attire tous les référents culturels vers le bas”.

Là où la réflexion devient vertigineuse, c’est lorsque l’auteur nous explique qu’au fond, les Mythologies de Roland Barthes, publiées en 1957, ne pourraient sans doute pas exister aujourd’hui. C’est que les mythologies sont des phénomènes de croyance collective, qui reposent sur un crédit partagé en des images, des codages symboliques et des récits : mais qu’en est-il lorsque l’incrédulité est générale et que le soupçon frappe tous les discours autorisés ? Au fond, peut-il encore il y avoir des mythes à l’ère du discrédit ?

À lire !

Une série : Culte (Amazon Prime)

Lancée en 2001 sur M6, l’émission de télé-réalité Loft Story révolutionne les codes de télévision française. Amazon Prime a eu l’idée géniale de raconter l’histoire de sa production, en six épisodes, en montrant de quelle manière s’est opéré ce tournant de la télévision française.

Négociation de budgets, pression des résultats, créativité sur le format, embrouilles avec le PDG de TF1, mobilisation des intellectuels à leur encontre, en la désignant comme une “émission poubelle” … la série réussit à nous proposer une sorte de “thriller médiatique”, centrée autour d’une jeune productrice talentueuse, dénommée Isabelle de Rochechouart (Anaïde Rozam), personnage inspiré d'Alexia Laroche-Joubert, la vraie créatrice du Loft … et qui produit d'ailleurs aussi la série Culte. On n’est jamais mieux servi que par soi-même pour écrire sa légende.

À voir !

Un podcast : “OSINT”, aux sources d’un nouveau journalisme ? (Le meilleur des mondes)

Voilà un acronyme pour qualifier une nouvelle pratique qui se situe quelque part entre le journalisme et l'espionnage : Open Source Investigation. Avec la multiplication des informations disponibles en open source (gouvernementales, commerciales, administratives, sociales...), des spécialistes du sourcing et de l'analyse mènent des enquêtes fouillées sur les forums, les cartes et les réseaux sociaux. Pas besoin de filature ou de planque dans des camionnettes : il suffit d’avoir des aptitudes à fouiller, croiser, et faire parler les données en restant derrière son écran. La source devient alors le support de l'enquête, la preuve de l'histoire, voire la dataviz quand il faut faire parler les données. Essentiel en période de doute généralisé.

Cette nouvelle forme d’investigation numérique redéfinit les notions d'espaces et de temporalité du métier. Rayya Roumanos, directrice adjointe et maîtresse de conférences à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), explique :

“La distance physique de l’OSINT induit aussi une forme de distance analytique qui va garantir un détachement nécessaire à la lecture des événements et une lecture qui serait plus fiable, d'une certaine manière, que celle du journaliste présent au cœur de l'événement. (…) Ce que l'on observe quand on est sur le terrain n'est pas la même chose que ce que l'on peut observer quand on est assis devant son écran”

À écouter !

C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la CORTEX NEWSLETTER.

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains numéros directement dans votre boite mail.

Excellente, comme toujours !